Comment by islandniles

歴史上で最も『地獄への道は善意で舗装されている』事例って何?

reddit.com/r/AskReddit/comments/80e7m9/what_is_the_best_example_of_the_road_to_hell_is/

Comment by Scrappy_Larue 8403 ポイント

漁師がヒトデから魚を守ろうとしてヒトデを捉えてバラバラに切って海にかえしていた事。

この漁師たちが何を知らなかったかというとヒトデは新しい足を再生することが出来るし、脚からも新しいヒトデに再生することが可能だってこと。

漁師によって問題が100倍くらい悪化した。

Comment by InfiniteZr0 341 ポイント

↑これと似たようなことが日本でクラゲバージョンで起きたってことを聞いたことがある。

切り刻んだことによってクラゲが大量に出現したみたいな感じな事を。

Comment by WolfSkill86 110 ポイント

↑君が言ってるのはエチゼンクラゲのことだな。あれは日本海じゃかなりの問題。

Comment by TriangleDinosaur 5 ポイント

↑そうそう。あとめっちゃデカい。

Comment by mason_ja 320 ポイント

↑僕が間違えていなければそれ悪くなったとしても5倍くらいだと思う。

Comment by Jbau01 108 ポイント

↑脚を全部切ったのなら6倍だな(5+中央)

Comment by Ingetfunkarfan 45 ポイント

↑>>「脚からも新しいヒトデに再生することが可能」

それ中央とくっついてる脚であればの話な。脚だけじゃ再生しない。

Comment by lion_OBrian 2 ポイント

↑ヒュドラはヒトデに改名するべき。

ヒトデ類は再生能力が高いことでも有名である。腕の一本ぐらいは簡単に再生する。種によっては腕をつかむと簡単に自切する。また、真っ二つになっても再生し、その場合には2匹になる。また、常時分裂を行って無性生殖しているものもある。

ヒトデ

Comment by NightShadeElixir 8 ポイント

日本の葛は土壌浸食を阻止するものとして導入されたけど、今では南部の在来の植物を侵食してる。

北アメリカでは、1876年にフィラデルフィアで開催されたフィラデルフィア万国博覧会(独立百年祭博覧会)の際、日本から運ばれて飼料作物および庭園装飾用として展示されたのをきっかけとして、東屋やポーチの飾りとして使われるようになった。さらに緑化・土壌流失防止用として政府によって推奨され、20世紀前半は持てはやされた。しかし、繁茂力の高さや拡散の速さから、有害植物ならびに侵略的外来種として指定され、駆除が続けられている。

クズ

Comment by Bob_Gila 178 ポイント

エコカー買い替え補助金。

これはアメリカの自動車産業を刺激するとともに古い自動車を駆逐して大気汚染を減らすことを目的としたものだったけど。

これがやったことと言えば外国の自動車メーカーの売れ行きを手助けして、新車を購入した人に補助金が出た事くらい。

地球温暖化に対する効果は取るに足らないレベルのものだし、古いけどまだ使用できる自動車が駆逐されたことで貧しい人が購入する中古車の価格が値上がりした。

Comment by badusername672 4154 ポイント

毛沢東の四害駆除運動。

雀が作物を食べるので毛沢東は国民に野生の雀を全て殺させるという天才的なアイデアを思い付いた。

雀が殺されるとその地域では昆虫が激増して昆虫の群れが中国の作物のほとんどを食い尽くした。

これは4500万人から7500万人の人が死んだ中国大飢饉の要因の一つ。

Comment by Garzog66 719 ポイント

↑「大躍進政策」全体が大災害。

Comment by arthur724011 579 ポイント

↑ああ、今歴史の授業でこのこと学んでる最中だけどヤバいわ。

毛沢東には親近感を覚えるね。なんたってやることなすこと全部酷い失敗に終わってるから。

Comment by mataffakka 412 ポイント

↑同じく。毛沢東は邪悪ではあったけど僕が思うに彼は自身の残虐さよりも無能さによって多くの人を殺してると思う。

Comment by riali29 107 ポイント

↑生態系をコントロールしようとすると大概の場合そういうことになる。

これがどの国の事かは忘れたけどアフリカのどこかが殺虫剤を使って蚊を殺してマラリアを減らそうとした。

殺虫剤まみれの毛を舐めた猫が死んで、それによって猫が捕まえていた鼠が増殖した。

そして蚊によるマラリアの代わりに鼠が宿してる病気にかかる人が増え始めた。

Comment by PunchableDuck 2 ポイント

↑これが書き込まれてないかと思ってこのスレ開いた。

1958年2月から、四害(伝染病を媒介するハエ、カ、ネズミと、農作物を食い荒らすスズメ)の大量捕獲作戦が展開された。正式には「除四害運動」と呼ばれたが、スズメを大量に駆除した(北京市だけでも300万人が動員され、3日間で40万羽のスズメを駆除した)ことから、「打麻雀運動」、「消滅麻雀運動」とも呼ばれる。しかしスズメの駆除は、かえってハエ、カ、イナゴ、ウンカなどの害虫の大量発生を招き、農業生産は大打撃を被った。

スズメは、農作物を食べると同時に害虫となる昆虫類も食べ、特に繁殖期には雛の餌として大量の昆虫を消費している。指導層の無知が故にこのような生態系のバランスを完全に無視した結果だったのである。後にスズメは南京虫に変更され、ソ連から大量のスズメが送られたといわれている。

大躍進政策

Comment by Greenman79 3 ポイント

第一次大戦以降荒廃した国家を立て直そうとしたヒトラー。

Comment by captaincalamity_ 0 ポイント

↑それはヒトラーが国民に対してアピールしたことであって実際にやったことではない。

Comment by Mumtaz3580 387 ポイント

ローマ教皇が猫を悪魔と認定して人々が猫を殺した事。

最終的にはネズミの数が爆発的に増えることになって、疫病が燎原の火のように拡大した。

Comment by -Jack_MeHoff- 21 ポイント

↑小さな子猫を殺した連中には当然の報い。

Comment by anyyay 3248 ポイント

正直に言えば禁酒冷かな。

アメリカ人は大量に酒を飲んでいたし、確かにそれは社会的な問題ではあったと思うよ。

でも酒を飲むことを全て禁止することによって汚職や組織犯罪、それ以外の様々な社会問題が発生することになった。

Comment by trackday 493 ポイント

↑俺達が再びその間違いを犯さないってことは良いことだよな?あ、あれ?なんで首を横に振ってんの?

Comment by supernintendo128 16 ポイント

↑麻薬との戦争も同じこと。結局のところ俺達は何も学んでない。

Comment by diwayth_fyr 2 ポイント

ブラジルのオリンピック後に大量のTシャツがアフリカ諸国に寄付されたけど、これによってアフリカの織物産業が壊滅した。

なんたって無料のものと競うことなんて出来ないからね。

アフリカなどの貧しい国々に大量の古着が流れ込んでいる。1つには災害や内戦が起きるたびに、支援のために世界中から届く古着であり、もう1つは業者が輸入するものだ。恩恵を受ける被災者も多いが、その一方で大量に流入する古着に市場を奪われて、途上国の零細な繊維産業が破綻している。古着の受け入れを禁止する国が次々に現れた。東日本大震災でも、集まりすぎた古着を被災者が持てあまし「第二の災害」とさえいわれたところもある。

古着の援助はもう沢山

Comment by regdayrf2 199 ポイント

ヴェルサイユ条約。

条約の内容があまりに酷なものだったからドイツの中で敵対感情が強くなって、それが第二次世界大戦の触媒になった。

Comment by Pippin1505 30 ポイント

↑確かにそうなんだけど僕としてはヴェルサイユ条約が「善意」によるものだったとは思わない。

国土がボロボロになったフランスはドイツに金を吐き出させることで何とかしようとしたんだから。それが政治的にアレだったとしてもね。

Comment by inckorrect 4427 ポイント

歴史上何度もペストとか何やら(鼠、蛇など)が押し寄せてきた時政治家は動物の死骸を持ってきた人に報奨金を渡すと良い動機づけになると考えたんだけど

実際は毎回、民衆は野生の動物を捕まえるのではなくて籠の中で動物を繁殖させる結果になる

Comment by sparrr0w 2060 ポイント

↑そして報奨金が撤廃されると人々はそれまで育てた動物を野に返したりする。

要するに政府は金を使ってペストの猛威を拡大させているってこと。

Comment by Pippin1505 1054 ポイント

↑これに関連するんだけど黒死病の頃人々は犯人探しをしてた。

ユダヤ人やハンセン病患者を殺し尽くしてしまうと次は猫を殺し始めた。何でかというと猫は悪魔のペットだから。

猫の数が減ることで疫病を宿したネズミの数が増えた。みんなやったね!

Comment by L0d0vic0_Settembr1n1 85 ポイント

↑古き良きコブラ効果だな。

https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_effect関連記事

「英国が失敗したインド統治策から『コブラ効果』という言葉が出来たらしい」海外の反応Comment by PruneTheMindsGarden 3137 ポイント

経眼窩式ロボトミーの考案。

最初は精神病治療の大きな前進として称えられて、その技術の基礎部分を生み出した人物がノーベル医学賞を獲得さえした。

その後になってみんな自分が何をやっていたのかを理解するようになった。

Comment by Red580 1360 ポイント

↑新療法を導入する前に厳格な試験をしなければならない理由がこれ。

当時の医者は患者が落ち着いたという事実のみに目を向けてそれによるデメリットは考慮してなかった。

エガス・モニス(António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, 1874年11月29日 - 1955年12月13日)は、ポルトガルの政治家、医者(神経科医)である。

ロボトミーという名前で良く知られる精神外科手術、前頭葉切断手術を精神疾患を根本的に治療する目的で考案した。これが功績として認められ、1949年にスイスの神経生理学者ヴァルター・ルドルフ・ヘスとともにノーベル生理学・医学賞を受賞した。受賞の理由は「ある種の精神病に対する前頭葉白質切截術の治療的価値に関する発見」である。

ロボトミーは、主に統合失調症の治療に用いられたが、患者から人間性を不可逆的に奪う深刻な副作用が問題視されて、1975年頃にはまったく行なわれなくなった。現在では悪評の高い手術となっており、薬物療法が一般的となっている。

エガス・モニス

Comment by ChokinMrElmo 47 ポイント

それ間違いなくマンサ・ムーサのメッカ巡礼だろ。

六万人の行列でそれぞれの人間が4ポンドの黄金を運んでいて、それ以外にも80頭のラクダがそれぞれ50~300ポンドの黄金を運んでいた。

で、マンサ・ムーサは出会った貧しい人々にウ黄金を渡して途中の街で土産を買うのに黄金を使った。

悲しいことに彼が黄金をばら撒いたせいで金の価値が大暴落して、それに伴って品物や労務の料金が大暴騰したし、彼のメッカへの旅の後その「贈り物」の影響は十数年続くことになった。

マンサ・ムーサは1324年のメッカ巡礼で有名である。豪華なムーサの一行は周辺の国家にマリ帝国の富裕さを知らしめた。一行はニジェール川上流の首都ニアニからワラタ(現ウアラタ、モーリタニア)、タワト(現在のアルジェリアの都市)を通った。途上で訪れたカイロでは莫大な黄金をばらまいたため、金相場が暴落し10年以上の間インフレーションが続いたといわれる。

ムーサーの一行は家臣六万人、奴隷一万2千人以上からなっていたと報告されている。奴隷はそれぞれが4ポンドの重さの金の延べ棒を持っていた。家臣たちは絹の服を着て黄金の杖を持ち、旅荷を持たせた馬の隊商を連れていた。ムーサーは、この巡礼の旅に必要な一切の費用を出し、お供や家畜らの食料を賄ったとされている。

マンサ・ムーサ

Comment by Pippin1505 1840 ポイント

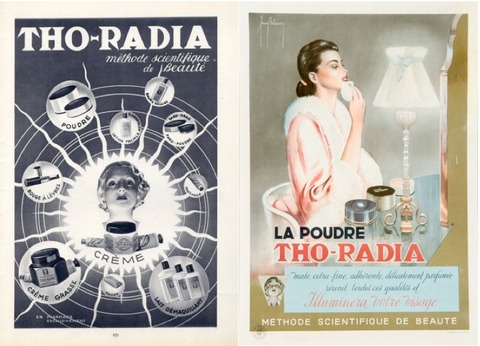

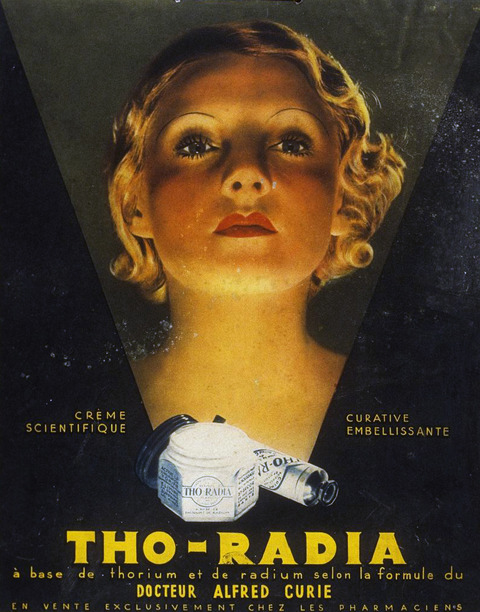

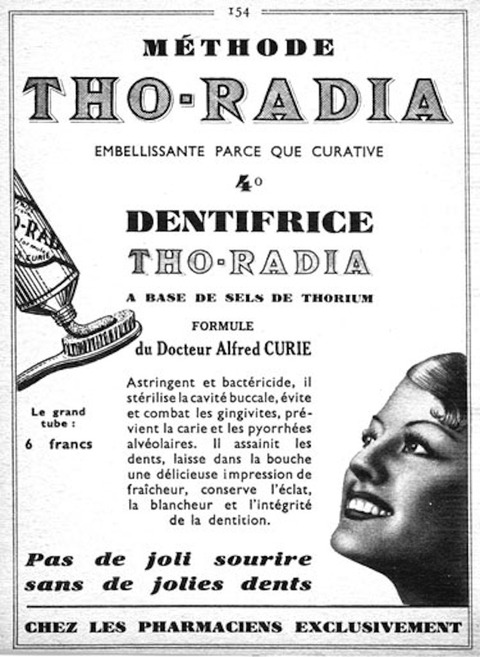

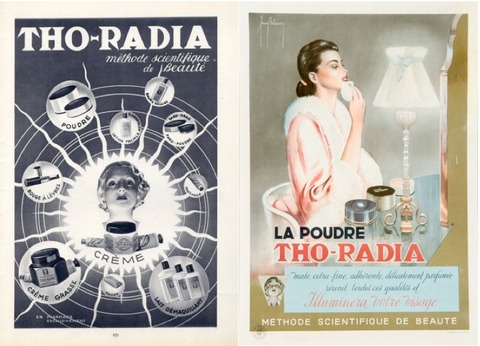

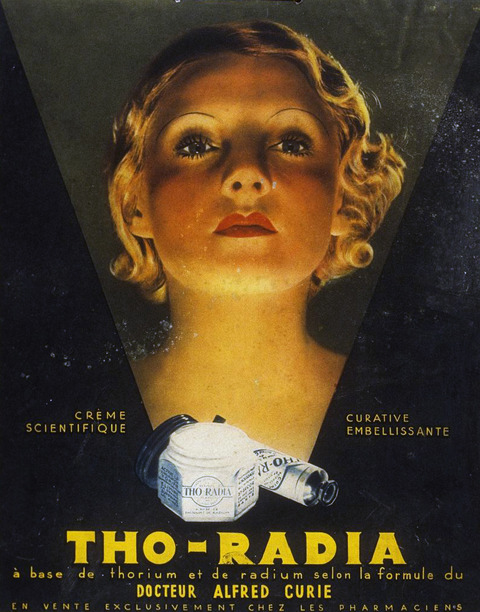

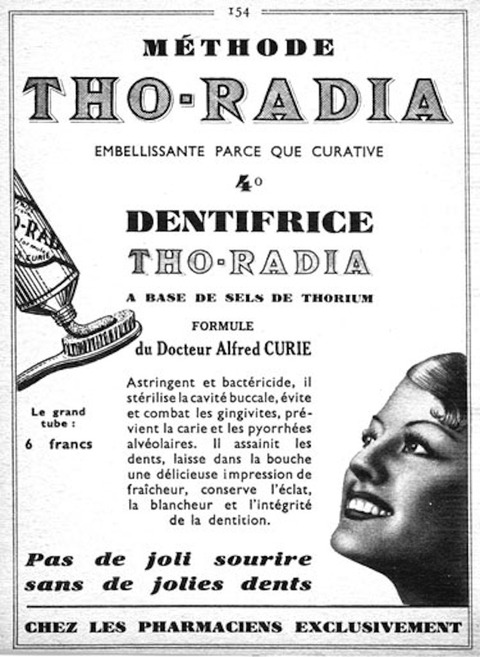

ラジウムが発見された当初これは「元気の塊」として人口に膾炙した。

だからラジウムクリーム、ラジウム化粧、ラジウム錠剤なんていうのが商品化された。

古いポスターで「キュリー博士によって試験されたフランスの最もラジウムな水」ってのがあったのを覚えてる。

Comment by Spacealienqueen 7 ポイント

↑ラジウムガールズのこともお忘れなく。

Comment by Pippin1505 3 ポイント

↑参考にこれを。

https://imgur.com/gallery/1cE6d

Comment by Beheska 2 ポイント

↑確かにそうだけどそれって「善意」というよりは純粋な強欲によってでしょ。

戦争が始まると、何百人もの労働者階級の女性たちが工場に集まってきた。ラジウム入りの塗料で、腕時計や軍用時計の文字盤を塗る作業のために雇われたのだ。ラジウムは、マリー・キュリーが発見してからまだ20年もたっていない新しい物質だった。

たくさんの労働者を救った「ラジウム・ガールズ」、その忘れられた物語

Comment by Da_NKP 1 ポイント

優生学。

いや、つまりさ、人間の平均的な生活の質だけではなく天然の能力も改善させようというのは響きは良いんだけど。

実際の歴史上における優生学がどうなったかを見たら・・・ねぇ・・・

Comment by nicokeano 72 ポイント

150年前のオーストラリアで狩りスポーツの為に24羽の兎を放した男性。

今ではオーストラリアには兎が推定二億羽いるとされていてそれによる生態系への影響は悲劇としか言いようがない。

時は1859年、オーストラリアのビクトリア州でのこと。ビクトリア州順化協会に名を連ねるトーマス・オースティンは、ウィンチェルシーに所有する自らの土地で、クリスマスに狩りを行うことにした。本国イギリスの生活をうらやむ気持ちと、狩りをしたいという彼の願いが、やがて史上まれに見る生態学的災害を引き起こすこととなる。

彼は、世界中の多くの入植者や移住者と同様、好ましくない周囲の環境になじみの動植物を加えることで、故郷のような雰囲気にしたかったのだ。イングランドに兄を訪ねた際、彼はウサギ狩りを何よりも楽しんだ。あまりに楽しかったので、ウサギをオーストラリアに送ってほしいと兄に頼む。そして24匹のウサギを送ってもらい、所有地に放した。

乾燥したオーストラリアの環境に、ウサギは完璧に適応した。天敵の不在と暑さから守ってくれる巣穴のおかげである。持ち込まれたウサギは、殖えに殖え続けた。

1866年には、オースティンの地所だけで1万4000匹以上のウサギが射殺される。しかし彼は、タカ、ワシ、ネコといった捕食動物も射殺していたので、ウサギの生息範囲は広がった。1886年には、北はクイーンズランドにまで広がり、1900年には、砂漠を4800キロ越えて西オーストラリア州やノーザンテリトリーにまで達していた。

24匹が8億匹に! ウサギで豪大陸を侵略した英国人

Comment by pjwestin 912 ポイント

ボストンはその面積に比べると駐車場がかなり少ない。

駐車場の数を制限したのは人々に公共交通機関を利用してもらって排ガスを削減することを狙ったものだったんだけど、排ガス量は増えた。

何でかというとみんな駐車場を探して自動車をあちこち走り回らせるから。

Comment by OneSalientOversight 8 ポイント

↑ボストンが公共交通機関を「充実」させればみんな利用するんじゃないの?

Comment by RoboChrist 4 ポイント

↑そうしたし今でもそうしてるよ。

僕も今では公共交通機関を利用するようになった。

ボストンで駐車するのは難しいし高くつく。最初運転したときなんか駐車場探すのに15分もかかったからな。

Comment by cambeiu 9 ポイント

歴史上の共産革命全部。

社会不正と戦っていたのが最終的にはそれまで相対したどんなものよりもおぞましい怪物を召喚することになった。

Comment by toms47 100 ポイント

アスベストだろうな。

耐火性に優れ、電気を通さず、抗張力も良いから建築材料に最適だと思われていたけど、残念、致死的だった。

Comment by joanasponas 855 ポイント

これは国際コミュニティ発達学の授業で聞いたことなんだけど、知識のないコミュニティへの非営利な助力に潜む危険について。

僕が覚えているのだと、とある高校生集団が中央アメリカの国の辺鄙な村に行って地域活性化の為にプールを作る計画をしていたというのがある。

高校生たちはプールを作ってみんなそれを喜んだんだけど、高校生たちが帰国して六ヶ月ほど経つとプールのフィルター、ポンプが故障した。

誰も修理の仕方を知らなかったし、修理費を出したがらなかったからそのプールは一転して雨が降るたびに蚊が大量発生する場所になった。

それで蚊が病原菌をばら撒いたせいで最終的にはその地域の住民は時間と労力を費やしてそのプールを埋め立てることになった。

Comment by Biz2324 568 ポイント

オーストラリアのオオヒキガエル。

「Cane Beetle」を減らすために放されたカエルだけど、凄まじい勢いで増殖して当該地域以外にも拡散して在来種を脅かした。

ちなみにこのカエルは「Cane Beetle」を食べなかった。

Comment by Patrovsky 31 ポイント

↑その虫に届くほどそのカエルがジャンプできないってことが判明したんだよな。

主にサトウキビ畑の害虫駆除のため、世界各地に移入された。1920年代にフロリダ州とプエルトリコ、1932年にハワイ、1935年にオーストラリアへ移入されている。大型であるうえに繁殖力がきわめて強いことに加え、有毒種であるために天敵がいないことから、移入先で爆発的に増加した。在来種を捕食、在来種との競合、本種を食べようとした脊椎動物などの大型動物が毒による被害を受けることが懸念されている。

オオヒキガエル

Comment by SedatedSpaceMonkeys 511 ポイント

NGOの慈悲深い努力によって第三世界の国々の経済がズタズタになっていること。

Comment by __itya 92 ポイント

↑個人的にはそいつらはそもそも気高い志を持っていなかったと思ってる。

Comment by NerdRising 49 ポイント

↑そういう奴もいればそうじゃない奴もいる。

Comment by v87a65c43 714 ポイント

戦争を回避するためにチェンバレンがヒトラーに対して宥和的だったことかな・・・

Comment by Ludwigofthepotatoppl 455 ポイント

↑そうでもあるしそうでもない。

彼はイギリスが戦争をする準備が整っていなかったから時間を買ったんだよ。

当時イギリスやフランスと軍事増強と領土の拡大を進めるドイツ、イタリアなどとの間で政治的緊張が増す中、チェンバレンがドイツのアドルフ・ヒトラーや、イタリアのベニート・ムッソリーニに対して取った宥和政策は、1938年9月29日のミュンヘン会談において締結された「ミュンヘン協定」で頂点に達した。

イギリスの一部やアメリカなどのその後の連合国から称賛されたこの融和政策により、結果的には第二次世界大戦の勃発が1年引き延ばされることになる。これは、ドイツの関心をソビエト連邦に向けさせる意味と、イギリスの防備の時間稼ぎをする意味があったとされるが、ウィンストン・チャーチルはこれを「この期間にイギリスが軍備の近代化を進めたのは事実だが、同時にドイツも軍備の強化を行いより強力な軍備を作り上げた」と批判している。

ネヴィル・チェンバレン

Comment by autoposting_system 2332 ポイント

この哀れな男性。

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Midgley_Jr.トマス・ミジリーは1889年に生まれた化学技術者でCFC(オゾン層を破壊するもの)を生み出すのに貢献して、後年には有鉛ガソリン(これによって人はやや馬鹿になるし他の多くの副作用が生じる)を生み出す貢献をしてる。

彼は50代で亡くなったから自分がどんな恐ろしいことを引き起こしたかを知らなかった。

Comment by reWindTheFrog 244 ポイント

↑規模で言ったらこれが優勝だろ。

トマス・ミジリー(Thomas Midgley, Jr., 1889年5月18日 - 1944年11月2日)は、アメリカの機械技術者、化学者。米国でTELとよばれるテトラエチル鉛を添加したガソリン(ハイオク有鉛ガソリン)、および日本以外ではフレオンとして知られているフロン(クロロ・フルオロ・カーボン(CFC))など含め、100を超える特許を取得している。生前、その発明は賞賛されていたが、今日、その発明が環境問題の主要な原因と判明していることから、現在の評価はさまざまである。

トマス・ミジリー

Comment by Ploofy3212 2 ポイント

より大きな善の為に™※原文も太字大文字でした。

万国アノニマスさん

万国アノニマスさん  万国アノニマスさん

万国アノニマスさん 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん  万国アノニマスさん

万国アノニマスさん