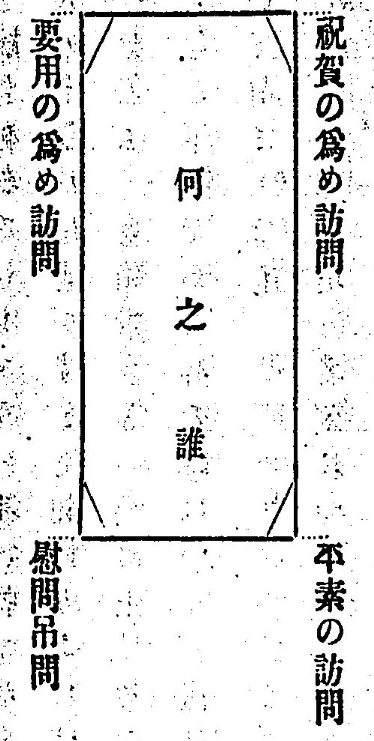

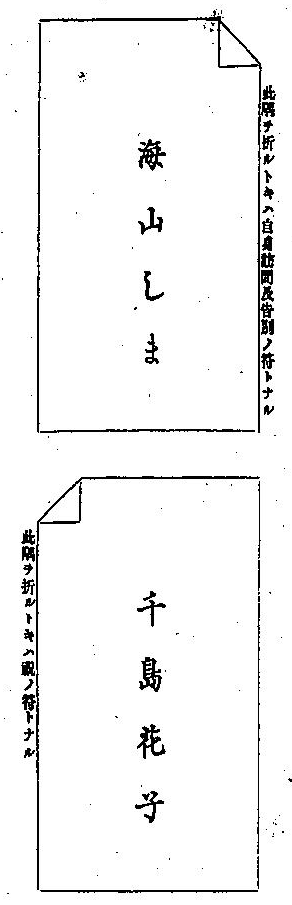

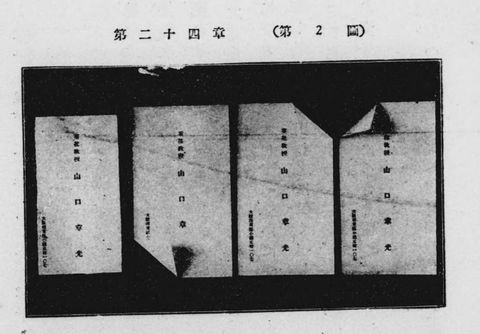

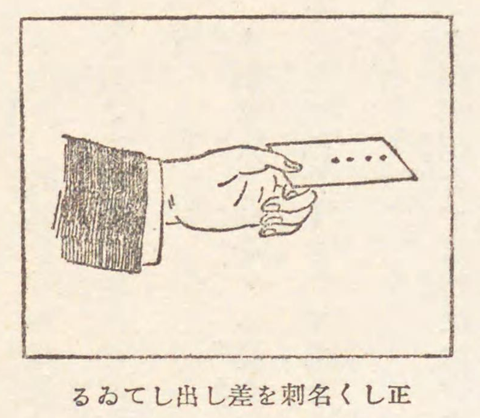

自身に訪問するときは名刺を折りて通ずるなり。其の折り方は國々の習慣に依りて同じからず。あらまし一般に通ずる折方は、通常訪問のときは右の上隅を折り、慶賀の時は右の下隅を折り、弔傷の時は左の上隅を折り、告別の時は左の下隅を折る。

この外に夜會若くは集會等に参集の時は中央より横に折り、初對面にて會見を求むる時は左の上隅より右の下隅に掛けて斜めに折る等の習慣もありと云ふ。

これを折るは、必ず自身訪問の時に限る、人をして刺を通ぜしむるときは決して折ることを爲さぬ作法なり。

矢島錦蔵 『普通礼法』 1901年 文学社 pp.93-94

【要約】

他人の家を訪問する時は、「通常訪問」の場合は名刺の右上を折り、「慶賀」の場合は右下、「弔傷」の場合は左上、「告別」の場合は左下を折って渡すことになっているという内容です。

また、これはあくまで自分が他人の家を訪問して目的の人物に面会できなかった時に、何処かの角を折った名刺を相手の家の人間に渡すことで自分の訪問意図を目的の人物に伝えるものということになっています。そのため直接目的の人物に名刺を渡す場合にはこれはされないということになります。

※出典:山口和喜 『日常の礼式と作法』 1940年 巧人社 p.104

【備考】

1890年発刊の「実地応用男子生涯之務」には名刺を利用するのは「近年」流行し始めたとされているので、おおよそこの頃から日本で名刺が使われ始めたのだと思われます。

近年洋風に倣ひ名刺を用ゆること大に流行し花柳社會に至るまで常に小さく美麗なる名刺を所持して嫖客に出す等の事起れり

岡本可亭 『実地応用男子生涯之務』 1890年 吉岡平助 p.151

名刺は西洋の習慣を取り入れたものなので、この頃のマナー本では名刺の使い方についても西洋のやり方を丸々紹介するものが散見されました。この名刺の隅を折るやり方についても「國々の習慣に依りて同じからず」としていますが、この「國々」というのは文脈上、西洋諸国を指しています。

名刺のどの隅を折るかによって訪問の意味が違っているということなのですが、当時のマナー本を読んでいるとどの隅を折るとどういう意味になるかについてはあまり統一されておらず結構バラバラでした。

例えば、1912年発行の「日用作法抜記」では、「祝賀」の場合には右上を折り、通常の訪問の場合には右下、用事がある場合は左上、弔問の場合には左下を折るとされています。

近來名刺の隅の角を折つて來訪の意を通ずることが行はるる様になつて居る

かくの如く表の方へ折るのが多い然しこれも訪問して先方の主人留守の時はかくして置いて歸るが在宅の時は決して折らぬと云ふことである

中島義弌 『日用作法抜記』 1912年 徳文社 pp.4-5

また1904年発刊の「新女礼式」では、通常の訪問の場合は名刺の右上の隅を折るというのは「普通礼法」と同じでしたが、「祝事」の場合には左上を折ることになっているとしていてこの点は「普通礼法」とは違っています。

自身に人を訪問する時は、名刺を折りて通ずるなり、其の折り方は、國々の習慣によりて同じからずと雖、通常自ら訪問する時一般に通ずる折り方は、右の上の角を折ることなり、

而して祝事の時には左の肩を折り、悔の時には左の下を折り、告別の時にも右の上の角を折るものとす、是甚間違ひ易きものなれば、注意せざればこれが爲、却て失禮となることあり。

かくする時は、先方の人不在にても、歸り來らば名刺を見て、自身に己を訪問せられたること、及其訪問を受けたる意味をもさとることを得るなり、故に代人をして刺を通ぜしむる時は、決してこれを折ることなし。

甫守謹吾 『新女礼式』 1904年 嵩山房 pp.35-36

他にも1913年発刊の「若き人々へ」の中では、右上の隅を折った場合は「訪問」、右下の隅を折った場合は「留守」、右端を折った場合は「仰慕」、左上の隅を折った場合は「祝福」、左下の隅を折った場合は「慰藉」という意味になると書かれていました。

(黒川静夫 『若き人々へ』 1913年 内外出版協会 pp.222-223)

現代のマナー本でも本によって書いていることが全然違うのはよくあることですが、当時のマナー本でもこのような事は随分見受けられるので当時の人も大分困惑していたかもしれません。

また、現代で名刺を使用するのは仕事上新しい人と知り合った時が中心だと思いますが、上記を見ていると当時の日本で名刺を使うのは他人の家を訪問した時が中心となっています。

勿論当時のマナー本でも仕事上の場合に名刺を使用する事について触れてはいるのですが、名刺関係の話題の際にまず挙げられているのは訪問の場合でした。

(例:近藤正一 『現代礼儀作法図説』 1913年 博文館 p.31)

名刺を折るのは西洋のやり方を模倣したものですが、1901年発刊の「礼儀作法のあやまり」によれば日本でこれがされるようになり始めて来た時には既に西洋諸国ではされなくなっていたようです。ちなみにこの「礼儀作法のあやまり」では「凶事訪問の場合」には名刺の右上の隅を折ることになっていると書かれていました。

人を訪問するとき名刺の一隅を折りて差し出す事あれど、こは漫になすべきものにあらず、蓋し訪問の種類即ち吉凶等によりて折り方の異なるがゆゑなり、

例へば凶事訪問の場合には名刺の右の隅を折り其他の場合には名刺の右の方を折るなどさまさまの區別あるに、其辨(わきま)へもなく紊(みだ)りに之を折るは鴉(からす)が鵜(う)の真似をする譏(そし)りを免れず、

況んや此の習慣は一時歐州に行はれしも今は漸く止むに至れりと云ふに於てをや、然るに本邦にては今まさに之を模擬せんとす、所謂都會(とかい)にて流行の止みたる品物が、田舎に賣(う)れゆき更に新流行としてもてはやさるるの類か、敢てこのましからぬことなり

峰是三郎 『礼儀作法のあやまり』 1901年 成美堂

以前日本でシルクハットが流行し始めていた頃には既に本場のイギリスでは廃れはじめていたということを記事にしましたが、これもそれと似ていて面白かったです。シルクハットや名刺に限らず当時の日本ではこのようなことは結構起きていたのかもしれません。

関連記事近頃日本を歴遊して後朝鮮に来り、これから西比利亞線を經由して歸國せんとする或英國人に會つた時、日本と朝鮮とで見たものの中、何が一番珍しかつたか聞いた處、其答は頗る意外であつた、曰く絹帽子とフロックコート!

(中略)

が、其英人が呵々大笑して後眞面目になつて語るを聞けば成る程道理である、其の言ふ所によれば、絹帽子とフロックコートが、倫敦は元より欧米の諸都會では最早時代遅れの遺物となつて、之を見る場合は頗る稀である、然るに日本や朝鮮へ來て見ると盛にこれが著用されてある。然も其様式が甚だ多くて、時としては三四十年も前に流行した様式のものを著用して得々として居る人を見ることもある。

山県五十雄 『京城雑筆』 1912年 内外出版協会 pp.127-128

「頑迷なイギリス人がシルクハット着用をやめた理由」(明治時代の海外旅行記:杉村楚人冠『半球周遊』)

西洋ではこの名刺の角を折るやり方は廃れたとのことですが、1910年発刊の「日常国民礼法」では代わりに西洋でされるようになったことについても言及がありました。

それによれば「略字を下隅に印刷すること」で、「P.P.C」が「暇乞」、「P.F」が「慶賀」、「P.C」が「弔問」、「P.P」が「紹介」、「P.B」が「謝礼」を意味するとのことでした。

(相島亀三郎、加藤末吉編 『日常国民礼法』 1910年 良明堂書店 pp.21-22)

なお、1919年発刊の「知って置べき日常の作法」では名刺の隅を折るやり方は既に廃れているという記述がありましたので、これが本当だとしたら20年弱の短い期間しかされていなかったということになります。

他家を訪問致しました時、折惡く主人不在の場合、或は面會を求め得ずして歸(かえ)ります場合は、自身の訪問を傳へて貰ふ爲めに、右上角を上向に折つて出し、又告別の場合にもかう致します。

又左上の隅を上に折ました時は祝ひの符(しるし)となり、左下の隅を上向きに折りました時は、悔みの符となります。いづれも折る事は自分の訪問の印となるのでございます。

之れは以前行はれましたが、只今では餘(あま)り行ふものがございませんから、敢てお勸めする事ではございませんが、もし用ひらるる方のございました時に、其意を解する事の出来ないのは、不都合でございますから、御参考迄に記しました。

長谷川きぬ 『知って置べき日常の作法』 1919年 佐藤出版部 pp.89-91

尤も、1938年発刊の「わかりよい少年少女の正しい作法」では名刺の角を折る事について記載があるのでそれ以降もされている場合はあったようです。そこでは「折返すこともあります」というような書き方なのであまり一般的にされる事ではなかったのかもしれません。

名刺は祝賀の場合のみならず、弔問、會葬の場合も必ず必要であります。式場に行つたならば、受付にこれを出すのであります。

なほ、弔意を表する場合には、名刺の左下角を表の方に少しく折返すこともあります。

岡本瓊二 『わかりよい少年少女の正しい作法』 1938年 啓文社 p.272

1941年発刊の「日常礼法の心得」でも隅の方を折るやり方は書かれていますが、何所の隅を折るとどういう意味になるかということは既にあまり言われなくなっていたようです。

主人が不在の場合、自分の名刺の肩を折つて置いて来れば、本人が来たといふ印しになる。どつちの肩を折つたらどうといろいろ習慣があるが、今では別にやかましく言はず、右の肩でも左の肩でも差支へない。

徳川義親 『日常礼法の心得』 1941年 実業之日本社 p.101

「日常国民礼法」では西洋各国の名刺の形状や使い方の違いについても言及があり、なかなか興味深いものだったので、それぞれ以下に引用します。

●名刺の厚さ、大きさについて。

英國人及び佛國人は、多く、薄きものを用ひ、獨逸人は、厚きものを用ふる

英國人は、殊に小なるものを用ひ、米國人も、小なるを用ふ。然るに、獨逸人は、概して大形のものを用ふ。又、佛國人は、その中間の大さを用ふ。我が國にては、全く、人々の随意なれど、概して、身分の高き人は、大なるを用ふる傾向あるが如し。

相島亀三郎、加藤末吉編 『日常国民礼法』 1910年 良明堂書店 pp.18-20

●名刺に記載する内容について

獨逸人は、概して、有らゆる官命職名等を列記するもの多く、英米人は、成るべく簡略なるを好むが如し。

相島亀三郎、加藤末吉編 『日常国民礼法』 1910年 良明堂書店 pp.20-21

以前の記事でドイツ人が肩書を重要視することについて取り上げましたが、このドイツ人が名刺にあらゆる官職を記載するというのもそれに通じるものがあり興味深い内容でした。

獨逸では階級とか資格とかいふことは非常にやかましいので、その人の官職や學位などは少しも誤らないやうにしなければならん。関連記事

婦人は夫の官職名等によつて呼ばれるやうになつてゐて、例へば、市長夫人助役夫人中學教員夫人小學教員夫人といふやうに呼ぶので、高橋夫人佐藤夫人といつては機嫌がわるい。つまりこれも一種の虛榮であらうが、それが増長して巡査夫人郵便配達夫人などとも言ふ。

ある獨逸人はまあこれまでは許すとしても郵便配達補助夫人などは滑稽きはまると笑つてゐたことがあつた。

保科孝一 『伯林と巴里』 1914年 富山房 pp.113-114

「ドイツ人は肩書というものを滑稽なほど大事にする」(大正時代の海外旅行記:保科孝一『伯林と巴里』)

※出典:岡本瓊二 『わかりよい少年少女の正しい作法』 1938年 啓文社 p.274

※出典:加藤清司 『礼儀作法読本』 1940年 天泉社 p.92