イギリス・ロンドンの空港で、日本航空の国際線の副操縦士から基準の超えるアルコールが検出されたとして逮捕された事件で、地元の警察は1日、副操縦士が裁判所に出廷し罪を認めたことを明らかにしました。以下略(NHK)

海外の反応をまとめました。

Just another WordPress site

イギリス・ロンドンの空港で、日本航空の国際線の副操縦士から基準の超えるアルコールが検出されたとして逮捕された事件で、地元の警察は1日、副操縦士が裁判所に出廷し罪を認めたことを明らかにしました。以下略(NHK)

飲酒パイロット 一時拘束 JAL機が遅延

コクピットに乗り込もうとしていた日本航空のパイロットから、規定値の9倍以上のアルコールが検出され、イギリス当局に逮捕・拘束されていたことがわかった。

イギリスの警察当局に逮捕・拘束されたのは、10月28日にロンドン発羽田行きに乗務する予定だった42歳の副機長で、イギリスの法令に定められた規定値の9倍以上のアルコールが検出されたという。

乗員を旅客機まで輸送するバスの運転手が、副機長からアルコールの臭いがすると保安当局に通報し、飲酒が発覚したという。

yahoo

Comment by SuperStryker7

君達の国について大半の人が知らないであろうことってなに?

reddit.com/r/AskReddit/comments/9sc9wx/whats_something_most_people_dont_know_about_your/

プーティン(英語発音puːˈtiːn/)(仏: Poutine)(仏語発音[putin]プティーヌ)は、フライドポテトにグレイビーソースと粒状のチーズカード(英: Cheese Curds、仏: Fromage en grains)をかけたファーストフード形式の食べ物。代表的なカナダ料理である。

プーティンは1950年代後半、ケベック州で生まれた。厳密な発祥地には、諸説がある。カナダ内のほとんどのショッピングセンターのフードコートで食べることが出来る。

プーティン

タラ戦争(たらせんそう、英語: Cod Wars、アイスランド語: Þorskastríðin)は、1958年から1976年にかけて起きたアイスランドと主にイギリスとの間の一連の紛争のことである。アイスランドが主張する漁業専管水域における漁業権を争った。当該漁場の主たる海産物がタラであったため、この名が付いた。

<第三次タラ戦争>

度重なる制限にもかかわらず、アイスランド近海の水産資源は回復傾向を見せず、1975年10月、アイスランドは自国の漁業専管水域を200海里へと拡大する新法を制定した。先の協定が期限満了を迎えた11月13日、両国の間でふたたび武力衝突が起こる。軍艦と警備艇同士の衝突はこれまでで最も激しかったが、やはり奇跡的に死者は出なかった。

1976年2月、イギリスの主張に反してEECはヨーロッパ全域に200海里排他的経済水域を設定。イギリスは梯子をはずされた形となる。

NATOの交渉により、同年6月、アイスランドの200海里内では、イギリス漁船は最大24隻まで操業可能、かつ年間の漁獲量は5万トンまでという条件に両国が合意することで一連の紛争は終結した。

この大幅な妥協による解決はイギリスの北洋漁業に大きな打撃を与え、1500人の漁師と、7500人の漁業関係者が解雇された。また、イギリスはフランスとの中間線を巡る裁判(英仏大陸棚事件)にも敗れ、フォークランド戦争で勝利するまで国民は長らく自信喪失の状態となった。

タラ戦争

キリスト教では、神は世界を作るときに6日働いて日曜日に休んだことになってますが、ユダヤ教では、金曜の夜から土曜の夕方まで休んだことになっています。

イスラエルでは金曜日と土曜日が祝日です 安息日のエルサレム新市街を歩く

1867年にラクロスはカナダの国技となり、さらにアメリカ、イギリス、オーストラリアなどで盛んにおこなわれるようになった[2]。

ラクロス

ペルーでは年間6500万匹のモルモットが食材として消費されているそうで、そんなモルモットたちに感謝の気持ちを込めて、毎年モルモットフェスティバルなるものが開催され、美しい色とりどりの民族衣装をモルモットたちに着せファッションショーを楽しんだり、なでなでしたりぷにぷにしたりしたりした後、カラッと揚げたりローストモルモットとしてその場で調理し、訪れた人々にモルモット料理をほおばってもらうというそんなお祭りなんだ。モルモットの味は、ウサギの肉やニワトリの脚肉に似ているってことなんだ。

コスプレさせるところから始まり、おいしくいただいて終わる、ペルーのモルモットフェスティバル

1757年に即位したムハンマド3世はヨーロッパ諸国との友好政策を採り、デンマークを皮切りに各国と通商協定を結び、1777年には世界で初めてアメリカ合衆国を承認した。

モロッコ

「臓器移植先進国」と呼ばれるスペインは過去25年間、臓器の提供・移植件数で世界最多を誇っている。昨年には腎臓移植手術2,994件を含む計4,818件の臓器移植手術が行われた。スペイン国立臓器移植機構(ONT)の発表を元に、AFP通信が17日伝えた。

スペインにおける昨年の臓器提供者(ドナー)の数は人口100万人当たり43.4人。2015年時点でも40.2人と、米国(28.2人)やフランス(28.1人)、ドイツ(10.9人)を大きくリードしている。

スペインでは、臓器提供の意思表示について、死亡した本人が臓器提供を拒否する意思を示していない限り臓器を摘出してよいとする「オプト・アウト方式」を採用している。さらに「スペインモデル」と呼ばれる独自の移植コーディネート体制を敷き、すべての医療機関に専門の医師・看護師による移植コーディネートチームが配備されており、ONTと連携して移植を待つ患者に適合するドナーを探す。

スペイン、臓器移植の件数で世界をリード

欧州連合(EU)統計局「ユーロスタット」が26日発表した最新の寿命推計によると、スイスの平均寿命は83.7歳で欧州最長となった。地域別では南部ティチーノ州が85歳とスイスの中でも最も長い。

スイス内ではジュネーブ湖畔が84.2歳、中央スイスが84歳となり、欧州15位以内にランクインした。北部チューリヒが83.9歳、北西部(バーゼル地方とアールガウ)が83.6歳、東部(グラールス~ザンクトガレン)が83.4歳と続く。

欧州で最も長生きなのはスイス人&スペイン人

等号の「=」は国際的に認知された記号であるが、最初に使用したのは、ウェールズの数学者ロバート・レコード(英語版)である。そのときの字形は現在よりもとても長いものであった。

等号

ブラジル帝国(ブラジルていこく、Império do Brasil)は、1822年から1889年まで南米ブラジルを統治した立憲君主制 議会 国家。1828年までは現在のウルグアイも含まれていた。

1821年ポルトガル・ブラジル王ジョアン6世はリスボン帰還を果たし、ブラジル国王兼位のまま王太子ドン・ペドロをブラジル摂政として残した。ポルトガルはブラジルの分離独立を恐れて、ブラジルにポルトガル軍を送り込んで統制を強化したが、これがかえってブラジル在地支配層の反感を買い、ポルトガル派とブラジル派の対立が激化した。1822年、ブラジル在地支配層は摂政ドン・ペドロを擁立して連合王国からの独立を宣言し、ペルナンブーコなどに駐屯していたポルトガル軍を破った。

ブラジル帝国

アウラングゼーブ(ペルシア語: اورنگزیب, Aurangzēb, 1618年11月3日 - 1707年3月3日)は、北インド、ムガル帝国の第6代君主(在位:1658年 - 1707年)。

アウラングゼーブは若年から厳格なスンナ派の信者であり、ムガル帝国の宗教政策を変えて帝国をシャリーアで統治しようとしたが、その反面ではアクバル以来の融和路線に反する厳しい宗教政策によって、ラージプートなど異教徒の離反を招いた。

1669年4月9日、アウラングゼーブは帝国全土でヒンドゥー教の寺院を破壊するよう勅令(ファルマーン)を出した。これにより、グジャラート、マトゥラー、ヴァーラーナシー、ラージプーターナーなどのヒンドゥー寺院が積極的に破壊された。寺院にあった宝物や偶像は奪われるか砕かれ、大部分はアーグラへと送られた。

アウラングゼーブ

「カナダ法」は、1982年にイギリス議会が制定した法律で、「1982年カナダ法」ともいう。植民地として出発したカナダは、後に英連邦内の自治領として極めて高度な自治権を得たが、この法律までは、イギリス議会の潜在的立法権に服していた。とりわけ、実質的なカナダ憲法たる1867年英領北アメリカ法がイギリス議会制定法であったため、カナダは自国の憲法改正をイギリス議会に委ねる必要があった。そこで、イギリス議会は、この法律において、カナダに対する立法権を放棄することを規定し、カナダ憲法を含め、カナダに適用される旧イギリス議会制定法の改正権をカナダに委譲した。

カナダ法(Canada Act 1982)

ニュージーランドは、北島、南島およびスチュアート島、その他にも多数の島からなる、島国で、太古から大陸から切り離され孤立したため独特の生態系が形成されたといわれています。

その一つに、かつて、ニュージーランドには、コウモリ類、クジラ類以外の哺乳類が存在しなかったため、通常なら陸生の哺乳類が果たすべき役割を鳥類が果たしていたそうです。そして、それらの役目を担った鳥たちが飛べない鳥として発達したとされています。

ニュージーランドの動物について

20世紀初頭にスラヴォリュブ・エドゥアルド・ペンカラ(Slavoljub Eduard Penkala)氏が、ノック式のシャープペンシルと固体インクの万年筆を発明しました。

クロアチア には旧ユーゴスラビア時代から続く老舗文具メーカのトーズ・ペンカラ社(TOZ.Penkala)がありますが、この社名の由来はペンカラ氏の名前です。

シャープペンと個体インク発祥の国

ネクタイの起源として伝わる有名な説として、ルイ13世を守るためにクロアチアの兵士がフランスを訪れた際、彼らが首に巻いていたスカーフが起源である、というものがある。彼らは無事な帰還を祈って妻や恋人から贈られたスカーフを首に巻いたが、それを見たルイ14世が興味を示し、側近の者に「あれは何か」と尋ねたところ、側近の者は(スカーフについてではなく)クロアチアの兵士について尋ねられたと勘違いし、「クロアチア兵(クラバット)です」と答えたため、その布をクラバット(cravat)と呼ぶようになったという逸話である。この説には、14世紀にはすでにフランスでcravateという語は使われていたという反論がある。

どちらにせよ、1660年ごろに人気のあったクラバットは、単に幅広のネッカチーフを首に巻いたものに過ぎなかった。

ネクタイ

シンコ・デ・マヨ(スペイン語: Cinco de Mayo、5月5日の意味)は、メキシコのおもにプエブラ州の祝日である。この祝日は、1862年5月5日にプエブラの会戦でメキシコ軍がイグナシオ・サラゴサ将軍の指揮のもと、フランス軍を奇跡的に撃退したことを記念する。

シンコ・デ・マヨは地域に限定され、メキシコ全土での重要性はないが、この日はアメリカ合衆国や世界の他の地域では、メキシコ人の伝統と尊厳の祝典として知られている。しかしながら、アメリカ合衆国ではシンコ・デ・マヨがメキシコの独立記念日であるとの誤解が多い。メキシコの独立記念日は9月16日 (dieciséis de septiembre) であり、メキシコで最も重要な愛国的な国の祝日である。

アメリカ合衆国では、シンコ・デ・マヨをメキシコより重視している。この祝日はメキシコ系アメリカ人なら知っている祝祭の日であり、民族にまつわる点でアイルランド系アメリカ人の聖パトリックの日、ドイツ系アメリカ人のオクトーバーフェスト、中国系アメリカ人の旧正月と並び、またいずれも民族を超えて多くのアメリカ人が祝する。

シンコ・デ・マヨ

米南部フロリダ(Florida)州では、公共の場や私有地で自己防衛のために殺傷能力のある武器を使用することを認めた「スタンド・ユア・グラウンド法(正当防衛法)」制定後に、殺人が著しく増加したとする国際研究チームの研究結果が14日、発表された。

米医学誌「JAMAインターナル・メディシン(JAMA Internal Medicine)」特別号に掲載された論文によると、フロリダ州で発生した殺人は2005~14年の10年間で24%増加した。これは米国全土の殺人発生率が1990年代以降に減少傾向にあるのとは際立って対照的だという。

フロリダ州は2005年、米国の州として初めて、自己防衛のために銃器を用いる人々の法的保護を拡大した。これに続いて他の多くの州も同様の措置を取った。

2005年より前のフロリダ州法では、差し迫った脅威に直面し、死亡するあるいは重傷を負う恐れがあると信じるに足る場合には、住居侵入者に対して銃器などの殺傷能力のある武器を使用できるとされていた。

米フロリダ州の殺人、「正当防衛法」制定後に著しく増加 研究

Nopal-ノパル(もしくは複数形のNopales-ノパレス)とは、メキシコ全土で食べられている大人気のサボテンです。

「ノパリート」、「ノパリートス」とも呼ばれますが、すべて同じ食用ボテンです。日本では、「オプンティア」、「仙人サボテン」などとも呼ばれているようで、植物好き・多肉好きの間ではけっこう名が知られているみたいです。

ノパルは「ウチワサボテン科」で、その名の通り、うちわのような平べったい形をしています。

食用サボテン「ノパル」とは

ココス(キーリング)諸島(ココス(キーリング)しょとう、英語: Cocos (Keeling) Islands)は、インド洋にあるオーストラリア領の諸島である。

宗教はイスラム教80%、ほかキリスト教。

ココス諸島

クリスマス島 (Christmas Island) はインド洋にあるオーストラリア連邦領の島である。

人口の約70%は華人であり、20%がヨーロッパ系、10%がマレー系である。

宗教は75%が仏教徒、12%がキリスト教徒、10%がイスラム教徒、2%が無宗教他である。

クリスマス島 (オーストラリア)

ニュージーランドに生息するツギホコウモリは、世界でも珍しい歩くコウモリ。現存する歩くコウモリは2種類しか存在していないそうだ。全長6センチほどのツギホコウモリはコロンとした体で地を這うように歩くんだ。

現生するコウモリは1100種が確認されているが、歩行するのはニュージーランドのツギホコウモリと南アメリカなどに生息するナミチスイコウモリの2種だけである。

地を這うように歩くコウモリ「ツギホコウモリ」

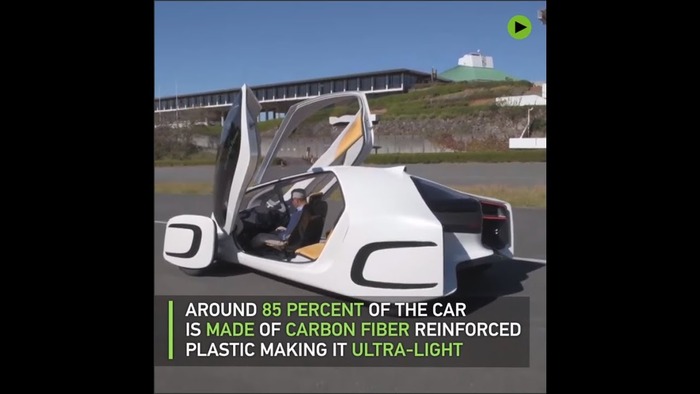

東京大学の研究者らが、自動車関連の技術者グループと共同で、革新的テクノロジーの開発に関する政府プログラムの一環として、世界初のプラスチック製自動車を開発した。以下略(スプートニク日本)