こちらは明治時代の実業家である大谷嘉兵衛が明治32年(1899年)に欧米各国を訪れた時の旅行記(『欧米漫遊日誌』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述をまとめた記事です。

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

<大谷嘉兵衛>

大谷 嘉兵衛(おおたに かへえ、1845年1月29日(弘化元年12月22日) - 1933年(昭和8年)2月3日)は、明治、大正、昭和の実業家。製茶貿易業に携わり、「茶聖」と呼ばれた。第2代横浜商業会議所(現在の横浜商工会議所)会頭。貴族院議員。正五位、勲三等旭日中綬章。

1899年(明治32年)10月に開催されたフィラデルフィア万国商業大会に日本代表として臨み、11月8日に当時のウィリアム・マッキンリーアメリカ合衆国大統領と面会を果たし、前1898年(明治31年)から実施されていた日本茶への高い関税についての撤廃を陳情し[1]、また太平洋の海底に電話線を引くことを提案した。その後、ヨーロッパを視察し、1900年(明治33年)2月に帰国、このときの体験を『欧米漫遊日誌』として残している。

大谷嘉兵衛

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛

関連記事

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuw-ZwMGqW3ZcmQICv8NxZpn0uiUzy1SM●こちらはアメリカ合衆国とイギリスの鉄道の違いについての記述です。

米國の鐵道(てつどう)は客車を壯麗にし費用を吝(おし)まずして盛に新工風新意匠を凝(こら)すと雖(いえど)も線路の敷設に對(たい)しては割合に無頓着なるが如く余輩素人をして一見危險の咸を起さしむる處(ところ)なきにあらず

之に反し英國の鐵道は我邦(わがくに)のものと畧(ほ)ぼ類似したる列車の構造にして上等室と雖も甚美ならざるに拘らず線路の敷設には費用を投ずること多く頗る安全にして永遠に堅牢を維持せしむるの築造法を執るが如し是れ英米兩國人の氣風を鐵道事業の上に現はし居るものと稱(しょう)して不可なかるべし

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 pp.144-145

アメリカ合衆国の鉄道は車両を豪華にして線路にはそれほど費用をかけないので乗っていてヒヤッとすることがある一方で、イギリスの鉄道はあまり豪華ではないものの線路に費用をかけるので安心して乗っていられるという内容ですが、大谷嘉兵衛はここからアメリカ人とイギリス人の国民性が垣間見えると指摘しています。

先日紹介した仲小路廉の「欧米巡遊雑記」でも列車や船の内装が豪華絢爛であると言及されていたように、アメリカ合衆国では列車だけでなく乗り物一般の内装がかなり豪華志向で作られていたことが窺えます。

此僅かなる航路單に一夜を送る此(この)船舶に殆んど手の及ばん限り豪華を盡(つく)し、階上階下彩紋麗はしく、燃ゆる計(ばか)りの絨氈(じゅうたん)を敷き詰め、天井の裝飾四壁の彫琢(ちょうたく)、五彩煥發(かんぱつ)する所赫燿(かくよう)球を連ねたる電氣燈に映し、音樂室の壯麗、食堂の華美、「浮へる宮殿」とは眞に其名に背かすと云ふ可し、

仲小路廉 『欧米巡遊雑記 米国之部』 1900年 長谷川友次郎 pp.90-91

現代のアメリカ合衆国で一般的に利用される乗り物(列車、飛行機)の内装がそこまで豪華という風に感じた経験はないのですが、もしこういう風潮が時代の移り変わりによって廃れたものだったとしたら、アメリカ人の意識の変化なども見れて面白そうです。

列車の内装や線路の敷設で国民性の違いが垣間見えるというのは大変面白い指摘で、似たような例が現代でもないか少し考えてみたのですが最初に思い浮かんだ日本と西洋の電車の違いは音声案内でした。

日本にいると駅や電車内で到着する電車や到着する駅の案内が音声で流れるのは普通のことですが、西洋諸国を旅行していると電光掲示板での案内はあっても音声案内が無いので降りる駅を通り過ぎそうになった経験が何度かあります。こういう所にもひょっとしたら国民性の違いというのは潜んでいるのかもしれません。

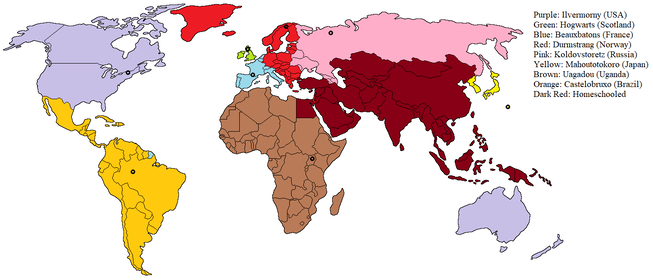

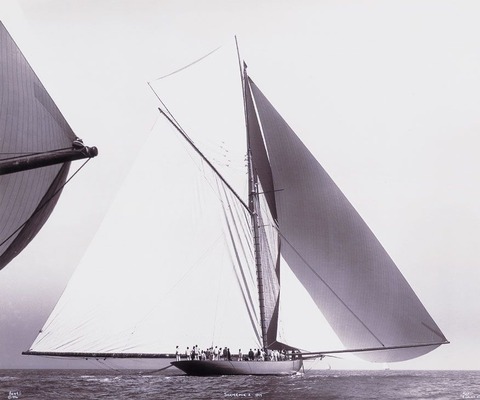

●こちらは大谷嘉兵衛がアメリカ合衆国で見たヨットレースの英米対決についての記述です。

元來勝負好みの米人は其勝敗を評判すること恰(あたか)も國家の安危に關する戰爭の如き意氣組を現はし勝敗を賭するの金額數百萬弗(すうひゃくまんどる)に上れり

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 p.44

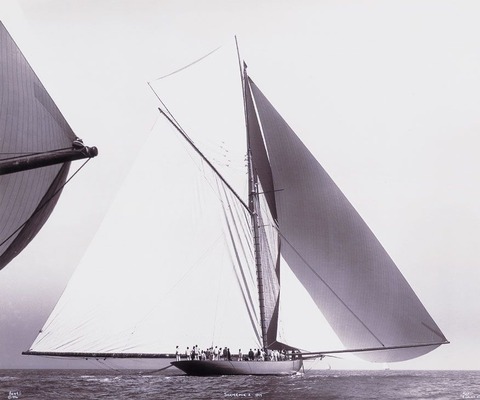

このヨットレースは現代まで続いている「America's Cup」のことで、1899年のレースでは防衛側がアメリカ合衆国「New York Yacht Club」の「Columbia」号、挑戦者側がイギリス「Royal Ulster Yacht Club」の「Shamrock」号でレースが行われました。結果は3-0でアメリカ合衆国側が勝利しています。

このヨットレースは国際レースですが最初の大会から1983年に敗れるまで132年間に渡ってアメリカ合衆国が勝利し続けてきたレースであり、1899年の段階でも最初の大会から数えて10連勝中だったということもあり盛り上がりも相当だったと思うので、大谷嘉兵衛はそれを「安危に關する戰爭の如き意氣組」と感じたのだろうと思います。

※「Columbia」号

※「Shamrock」号

アメリカスカップあるいはアメリカズカップ(英: America's Cup)は、1851年より現在まで続く国際ヨットレース。また、その優勝杯の名。その成立は近代オリンピックより45年、サッカーのワールドカップより79年、全英オープンよりも9年早く、継続して使用されている世界最古のスポーツトロフィーとして広く一般に認知されている。

名称の由来は最初の優勝艇の『アメリカ号』の名を冠した『アメリカ号のカップ』であり、決して『アメリカ合衆国のカップ』という意味ではない。しかし、その後132年に亘ってアメリカ合衆国のヨットクラブがカップを防衛してきたため、事実上『アメリカ合衆国のカップ』と同じ定義で称される。

使用されるヨットは出場国で建造しなければならないため、参加各国の造船工学・建築工学・材料工学・流体力学・航空力学・気象学などの最先端技術や軍事からの応用技術が投入される等、参加国の威信を賭けた国別対抗レースとしての一面も持ち合わせている。またこれら最新ヨットにはオリンピックメダリストら多数のトップセーラーが乗り組むことあり、一般にヨットレース全般、或いはインショア(沿海)レースの最高峰として位置づけられており、別名「海のF1」とも称される。

アメリカスカップ

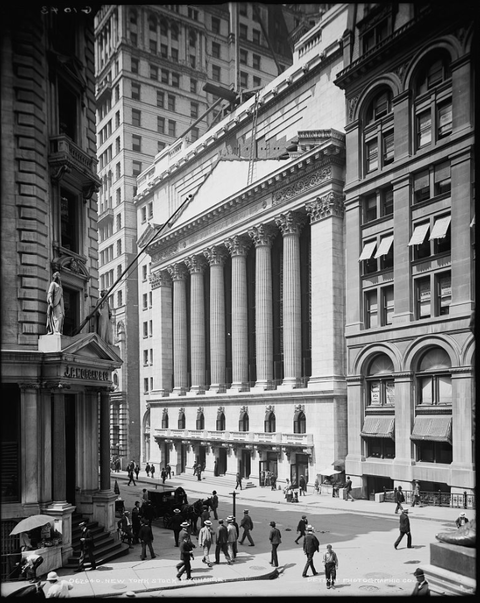

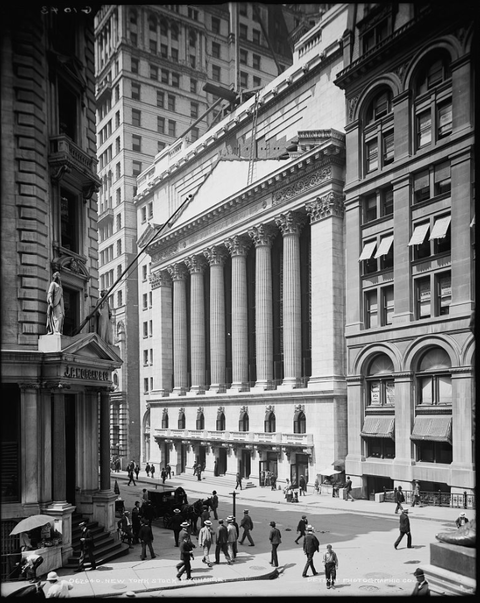

●こちらはニューヨークの株式取引所についての記述です。

重役裁判は最終の判決を下されたると同一の運命を仲買人に與(あた)ふるものにして社會(しゃかい)の制裁と商業道徳の旺盛なるにより法廷の判決よりも取引所役員會の判決は却て尊重せられ一回び商徳を破りて曲者たるの汚名を受るときは最早商業界に於ける死刑の宣告を下されたると一般、再び世人の齒(し)するものなきに至ればなり

是れ背約不義の徒を出すこと稀なる所以にして合衆國商業の發達進歩して止まざる一大原因なるべし

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 p.50

※「齒(し)する」は「仲間として付き合う」という意味です。

関連:

歯する(しする) の意味 こちらは商業道徳を守らなかった人物に対する役員会の処分が法廷の判決よりも重く見られ、一度処分されると商人して生きていけなくなるので商売上の約束がきちんと守られているということに感銘を受けたという内容ですが、別の箇所で大谷嘉兵衛は当時の日本の商業道徳が良くなかったということに触れている記述があるので特にその点に着目していたのだろうと思います。

てっきり当時の日本の商業界にも村八分のようなものが存在して似たようなことはされていたのではないかと思っていたのですが、この記述を読む限りではそうではなかったように見えます。あるいは似たようなことはされていたもののアメリカ合衆国ほど厳格なものではなかったということかもしれません。

※1900年頃のニューヨークの株式取引所

●こちらは当時のカナダ、ケベック州、モントリオールでのイギリス人とフランス人の諍いについての記述です。

本市は元佛國移民の開發したる處にして現時人口三十萬(まん)の大都會なるが其人口三分の二は佛國人に屬(ぞく)するを以て佛人の勢力甚熾(はなはださかん)にして英人との軋轢常に絕えず市長選擧(せんきょ)の如きは兩人種の最も爭ふ處となり今や英國の領土にして佛人の市長を戴くの奇觀を呈し英人派の遺憾やる方なく次選擧には必ず吾黨(わがとう)にて市長の椅子を占めざるべからずとて、前市長スミス氏の慷慨(こうがい)談を聞く

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 p.87

こちらは当時イギリス領だったケベック州、モントリオールの人口30万人のうち、2/3がフランス人だったため、イギリス人とフランス人の争いが絶えず、選挙となると非常に白熱し大谷嘉兵衛が訪れた時はフランス人が市長になっていたため前市長が次の選挙に向けて意気を上げていたという記述です。

当時モントリオール市長だったのは「Raymond Préfontaine」という人物だったそうで、1898年から1902年までモントリオール市長をしています。

関連:

Raymond Préfontaine 関連:

List of mayors of Montreal 記述内に出てきた「スミス氏」というのは正式名称を「Richard Wilson-Smith」というらしく1896年から1898年まで市長をしています。

関連:

Richard Wilson-Smith 調べていてちょっと面白かったのが当時市長をしていた「Raymond Préfontaine」がケベック州のロンゲール生まれで、前市長の「Richard Wilson-Smith」は北アイルランド生まれで26歳の時にケベック州モントリオールに移住したということでした。

現代でも海外掲示板を見ているとケベック州がフランス的であることはよくネタにされていますが、こういう記述を読んでいるとその歴史が直に感じられるようで面白いです。

1 世間の悪しき風潮や社会の不正などを、怒り嘆くこと。「社会の矛盾を―する」「悲憤―」

2 意気が盛んなこと。また、そのさま。

慷慨(こうがい) の意味

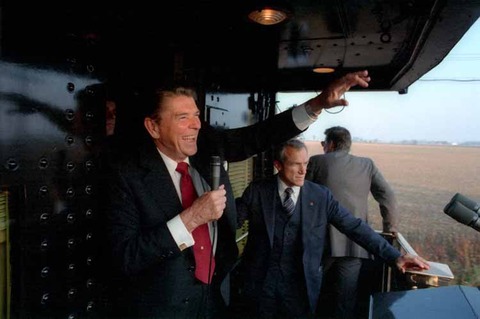

●こちらはアメリカで鉄道車両が個人所有できることについてです。

自用車は名の如く私人の自用即ち家族的旅行用に充る特別私有の客車にして獨(ひと)り米國に於てのみ行はるる最も安慰と贅澤(ぜいたく)を極むるものにして富豪の御料車とも云ふべし此車を所有するものは平常に在ては其保管を鐵道會社(てつどうがいしゃ)に依頼し置き旅行の時は普通の列車に連結せしめ米加兩大陸苟(いやしく)も鐵道線路の通する場所には何れにも旅行するを得るの便法を設くること是なり、

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 pp.90-91

グーグルで調べてみたところ、日本では列車の車両を個人で所有するというサービスは見られないようでしたが、アメリカ合衆国では専用のウィキペディアのページが存在しているほどでした。

関連:

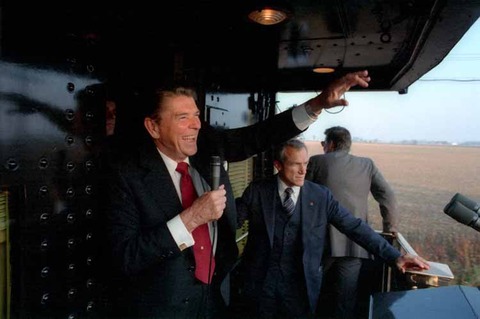

Private railroad car 上記の記事によれば車両の個人所有のサービスが始まったのは1850年頃からで個人の娯楽や旅行のために使用されている他、政治家が小さな町で短時間演説する「地方演説鉄道ツアー(Whistle stop train tour)」のためにも使用されていたと書かれていました。

関連:

Whistle stop train tour 政治家が選挙活動で使用する乗り物といえば選挙カーという固定概念があったので、鉄道を使用して選挙活動をするというのは大変興味深いものでした。レーガン元大統領も1984年にこの「Whistle stop train tour」をしていて、オバマ前大統領も就任式に向かう途中でしていたそうです。アメリカ合衆国以外だとイギリスでチャールズ皇太子が2010年にしていたと記載されていました。

※1900年の選挙でのセオドア・ルーズベルト

※1984年の選挙活動でのロナルド・レーガン

※1992年の選挙活動でのジョージ・H・W・ブッシュ

※2009年、大統領就任式に向かう途中で「Whistle stop train tour」をするオバマ前大統領。

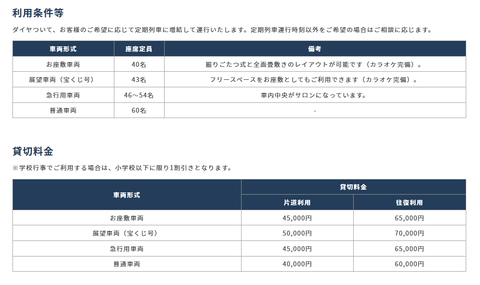

日本でもこのようなサービスがされていないか調べてみたところ、「肥薩おれんじ鉄道」や「秋田内陸縦貫鉄道」で車両の貸し出しサービスを行なっていました。こちらは上記のような個人が所有するものではないのですがレンタカーのように車両を借りることが出来るというのは面白かったです。

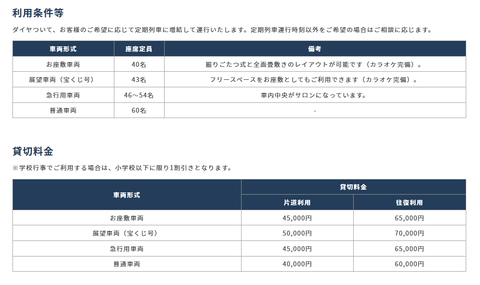

9時~16時の間で定期列車の運行に支障のない範囲でお客様のご要望に沿った運行を行います。

◆車両貸切料 61,000円(税込) 車両1両/2時間以内

◆テーブル貸出料 5,000円(税込) テーブル設置料含む

◆延長料金 10,000円(税込)/30分

※ご乗車日の前日から起算して7日前にあたる日のお取消しよりキャンセル料を頂戴いたします。

列車レンタル / 肥薩おれんじ鉄道

貸切列車 | 秋田内陸縦貫鉄道

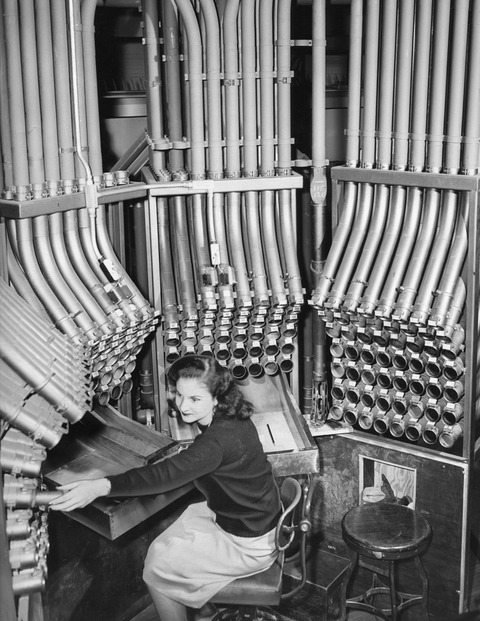

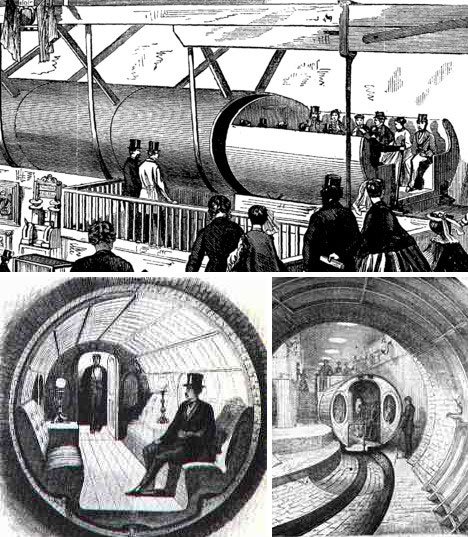

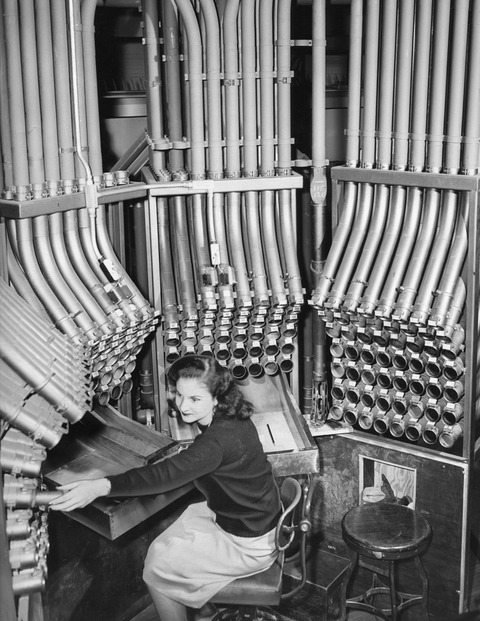

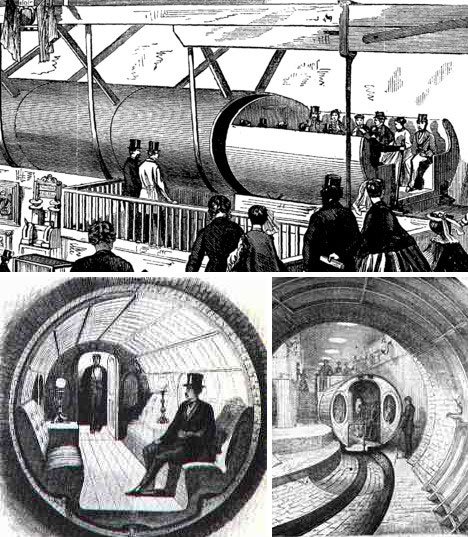

●こちらは大谷嘉兵衛がフィラデルフィアのオフィスビルで見た気送管についての記述です。

殊に驚くべきは此建築内に於ける郵便物の發送に空氣壓搾機(あっさくき)を用ひ數町(すうちょう)を距(へだて)る郵便本局との間に鉄管を敷設し僅々(きんきん)一分時間にて互に書狀を送受するの裝置あること是なり、

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 p.128

こちらは郵便物を筒状の容器の中に詰めて管の中に入れ、圧縮空気を利用して輸送するシステムです。現代だとこの気送管システムはほとんど残っていないのですが、1800年代後半から1950年代頃まで使用されていたそうです。

関連:

Pneumatic tube mail in New York City

明治時代にアメリカ合衆国を旅行した日本人でこの気送管システムについて言及する人は結構多いのですが、日本で初めて導入されたのは1909年とのことなので当時の日本人から見たら初めて見る最新技術だったのだと思います。

欧米では1866年にフランスのパリで導入されたのが初めての事例で、アメリカ合衆国だと1893年にフィラデルフィアに導入されたのが最初の事例で、ニューヨークに導入されたのは1897年からとのことなので当時のアメリカ合衆国においても最新のシステムだったようです。

ただ、この気送管システムは輸送費用がかなり高く、1マイル当たり17000ドルもレンタル料がかかることもあったようで、より大量の荷物を配達することが出来る自動車に切り替わって行く事になったと説明されていました。

●こちらはアメリカ合衆国とイギリスでの手荷物の預り証についての記述です。

發車時間迫り混雑の場合手荷物積殘(つみのこ)りとなること往々之有りと雖も荷物の紛失するが如きことは絕てなしと云ふ米國の鐵道に於ては手荷物に對する預り切符を交附するを以て斯(かか)る場合にも頗る安便なれども英國に在てはチックを交附せず荷物は停車場に放出して列車に乘込むことなれば聊(いささ)か不安の咸(かん)なきにあらずと雖も畢竟(ひっきょう)間違なき爲めに預り切符を發せざるものならん果して然らば英人の正直なるには咸服せざるを得ずと雖も又改良して切符を渡すことを爲さざるも英人の特質たる舊慣變更(きゅうかんへんこう)を欲せざる故なるべし

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 pp.138-139

他の国の鉄道では手荷物の預り証が渡されるのに対して、イギリスではそれが渡されていないという内容ですが、明治時代の旅行記を読んでいるとイギリスを訪れた人の多くがこのことに言及していますが、その大半の感想がこの大谷嘉兵衛のように預り証が無いのに荷物が無くなったりしないことに感服しているか、イギリス人が昔ながらのやり方を一向に変えようとしないことに言及するかのどちらかです。

現代のイギリスでは、少なくとも自分の経験では荷物の預り証は発行してもらえたという風に記憶していますので「舊慣變更を欲せざる」イギリスと雖も時代の変化には逆らえなかったということだと思いますが、駅や電車だと昔ながらの状態を残している所は散見され(特に地下鉄のホームなど)、そこに真新しい看板などがある所などはレトロな雰囲気に現代っぽさが入り混じった不思議な感覚を味わうことが出来た記憶があります。

●こちらはオランダ、アムステルダムの市場についての記述です。

開市に定日あり、市民の階級により區別(くべつ)す

即ち火曜日は上流社會の市日とし水曜日を中流とし、木曜日を下等階級の定日となす

大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 p.161

現代的な感覚だと階級によって市場を利用する曜日が違っているというのは総叩きにあいそうなものですが、当時の旅行記を読んでいるとこれはオランダだけでされていたものではなく、他の国などでも階級によって利用している道路が違っているという記述を見かけることがあるので割と一般的なことだったのだと思います。

この市場について言うと火曜日が上流階級、水曜日が中流階級、木曜日が下層階級とのことで、おそらく市場に毎日商品は補充されていたとは思うのですが、まるで上流階級から市場の良い商品を取っていくような感じの曜日設定でそのあたりはなかなか興味深いものでした。

ソース:

Series of Tubes: Pneumatic Tube Networks Then & Now Pneumatic Mail, Part 1