「日本人とアメリカ人の働き方の違い」(大正時代の海外旅行記:青山哲四郎『亜米利加土産』)

こちらは大正時代の研究者だった青山哲四郎が害虫研究の官命を受けて大正2年(1913年)から大正4年までスタンフォード大学で研究した時の滞在記・旅行記(『亜米利加土産』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

参考文献:青山哲四郎 『亜米利加土産』 1916年 越新社

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

●こちらは日本人とアメリカ人の働き方の違いについての記述です

一般に米人は働く時は、朝から夕方迄規定の時間だけは、煙草も吸はず事務に努力する、それであるから勉强室や、事務室へ尋ねて行つて客が閑談を言ひ出すと、左様な話なら日曜の時に承らうと云つて、遠慮なしに客を歸(か)へしてしまふ、

又日曜日に自宅を訪問して事務上の話をすると、其の様な話は明日事務室で伺う事にしやうと云つて取あはない、事務室は仕事場、自宅は休息所と云つた様な風に、其の間には截然(さいぜん)たる區別(くべつ)がある。日本人の様に畑に行つても、鍬に腰を掛けて、先づ一服とやる様な事は決してない、

此の習慣は或る部分に限らない、下は農工商より上は官廳(かんちょう)に至るまで一様に行はれて居る、雇人や女中等も規定の時間中はよく働くが、規定の時間外には活動に行かうと、芝居に行かうと少しも主人が關涉(かんしょう)する事は出来ない、若し少しでも規定の時間外に働いた場合には、別にそれだけの金を請求するのである。

青山哲四郎 『亜米利加土産』 1916年 越新社 pp.79-80

【要約】

アメリカ人は仕事の時間と私的な時間をはっきりと区別し時間外労働にはその分の賃金を請求するのに対して、日本人の場合その区別が曖昧になっているという内容です。

【備考】

先日の記事で読者の方が以下のようなコメントをしてくださったということもあり、この話題を取り上げてみました。

54. ななしさん 2020年07月25日 12:46 ID:3KBkrvRo0関連記事

余談ですが、欧米人は平日がむしゃらに働き

休日は全力で余暇を過ごす(メリハリがある)、

一方の日本人は平日も休日もダラダラと境なく

働くのが習慣でこれは変えられない、

これではいつまでたっても追い付けない、

と嘆いている文章を読んだことがあるのだが

寺田寅彦だったか中谷宇吉郎だったか思い出せない。。。

「ドイツ人は肩書というものを滑稽なほど大事にする」(大正時代の海外旅行記:保科孝一『伯林と巴里』)

この働き方の違いは当時の旅行記ではよく触れられていることで、1910年発刊の「世界一周記」でも日本人とアメリカ人の働き方の違いについて次のように述べています。

能く働いて、能く遊ぶとは、蓋し彼等の事で、日本人の様に不規律で無い。勞働時間も規定があつて、一定の時間に働いて、時間が来ると、ちやんと止めて終ふさうである。ここらが正しい物で、日本人の眞似の出来ない仕事である。

田辺英次郎 『世界一周記』 1910年 梁江堂 p.80

これらの記述では日本人とアメリカ人の比較で書かれていますが、この働き方の違いについてはアメリカ人だけではなく日本人と欧米人の違いとして取り上げられることが多いです。

日本人は仕事時間と休息時間との區別が少い。西洋人は仕事時間には全く一生懸命で、休息時間には絕對的に休む。

日本人が人の前で氣をゆるめるといふのも、つまり何時でも休む癖が出るのである。日本人が氣をゆるめるといふ事は日本人ばかりを見ては解らないが、西洋人とよく交際すると、随分目に立つ。

前田不二三 『文明日常の礼節』 1913年 実業之日本社 p.159

仕事をする時は決してわき目を振らない。だから仕事が捗取る。商店でもお役所でも僅かな人間を使つて濟む。この働き振と較べると、日本人は仕事をしてゐるのか遊んでゐるのか分らない位である。

伯林に商業や事務の見習に來てゐた或る日本人の話を聞くと、獨逸人のやうにはどう奮發して見ても働けない、體力も氣力も續かないと云ふ事である。

片山孤村 『伯林 都会文明乃画図』 1913年 博文館 p.174

このような欧米人と日本人の働き方の違いは現代でも特に「時間当たり労働生産性」などの話題に絡めてよく取り上げられる印象がありますが、これらの記述を読んでいるとその理由が当時と現代では違っているように感じました。

当時の日本人の文献を読んでいると「伯林 都会文明乃画図」のように単純に気力や体力が続かないので休み休み仕事をするという記述が多いのですが、現代だと気力や体力の問題というよりもどちらかといえば仕事量の多さのせいで就業時間が曖昧になっていると言われることが多い気がします。

サービス残業がどの程度根深いものかは企業によっても違うとは思うのですが、日本の場合それが受け入れられやすくなってしまっている雰囲気があるかもしれません。

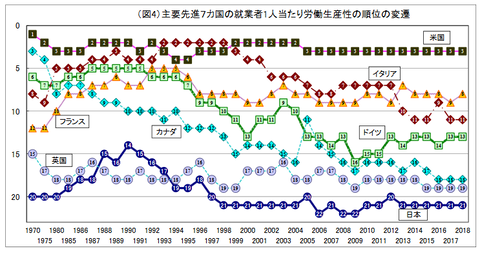

※労働生産性の国際比較

日本の時間当たり労働生産性は46.8ドルで、OECD加盟36カ国中21位。関連記事

OECDデータに基づく2018年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は、46.8ドル(4,744円/購買力平価(PPP)換算)。米国(74.7ドル/7,571円)の6割強の水準に相当し、順位はOECD加盟36カ国中21位だった。

労働生産性の国際比較2019

外国人「出社時間は厳格、退社時間は曖昧でサービス残業。なぜなのか」海外の反応

「スウェーデン自治体が勤務時間を1日6時間に減らす試みを実施」海外の反応

英経済学者「週40時間の労働は多すぎる。週30時間に減らすべき」海外の反応外国人「アメリカ人が週40時間の長時間労働を許容しているのは何故なのか」海外の反応

労働という話題に関しては、このような働き方の違いの他にもアメリカ人と日本人の労働観が違っていることはよく指摘されています。それは具体的にはアメリカ人は労働を神聖なものとして考え、日本人は労働を卑しいものと考えるということで、この事は以前1910年発刊の「外遊九年」や、1908年発刊の「欧米新旅行」を取り上げた記事でも紹介しました。

幾多の雇はれ人は、種々の仕事に從事して居る。突然其の中より起つて、嬉々として手を振り、予に近ついて来る一人の百姓がある。誰かと思うてよく見れば、外のものではない、予の親友である。顔は眞黑に日に燒けて、夏休み前の紅顔は跡形もない。関連記事

日本などでは、一豪家の子で、大學生だなどといへば、高く止まつて、我家の雇人にすら言葉を交はさぬ位である。

然るに、米國は平民國だけありて堂々たる大學の秀才が、然かも富貴の家に生れ乍ら、雇人等と一處になりて、勞働に從事して居る。これカーライルの所謂勞働の神聖をよく理解するものであると、深く咸嘆せざるを得なかつた。

田村哲 『外遊九年』 1908年 目黒書店 p.115

「唇の動きで外国人だとヘレンケラーに気付かれた話 etc」(明治時代の海外旅行記:『外遊九年』)

或年私は此土地に参りまして、海水浴をして居る間に、一人の青年と懇意になりました所が、其青年は私に向て日本人の店で人を求むる所があつたら世話して呉れと申すますので、聞き合して見ると、丁度いい具合に口があつて其男を周旋したのでありましたが、段々聞て見ると其男の家は相当の財産家で、兩親と一所に避暑に来て、或立派なホテルに宿まつて居るのですが、徒然の餘りに勞働するのだと云ふことでありました。こう云ふ具合米國人は勞働すると云ふことを少しも耻辱とは咸じないのであります。関連記事

三上久満三 『欧米新旅行』 1908年 精華堂書店 p.76

「フランス人の不思議な国民性 etc」(明治時代の海外旅行記:『欧米新旅行』)

ここで田村哲は「勞働の神聖」というのは「カーライル」に由来すると述べていますが、これはトマス・カーライルのことです。当時の日本人は労働の神聖について話題にする時大体このカーライルに言及しているので、当時それがかなり一般的な認識だったのかもしれません。

凡そ眞正の勞働は則ち神聖也。眞正の勞働には假令(たとえ)手工の如き勞働たりとも、其内には多少神聖の所あり、

ウアード 『トマスカーライルと彼が労働の福音』 1909年 警醒社 p.7

私の場合、「西洋」「労働」「神聖」という単語を見ると「カルヴァン」の方を連想してしまうのですが、現代日本で上記の単語から一般的にイメージされるのは誰なのか気になる所です。

トーマス・カーライル(Thomas Carlyle, 1795年12月4日 - 1881年2月5日)は、19世紀イギリス(大英帝国)の歴史家・評論家。

カーライルは、大英帝国(ヴィクトリア朝)時代を代表する著述家・言論人として様々な金言がある。

トーマス・カーライル

最初の働き方の違いについては日本人と欧米人の違いといった感じでしたが、この労働を神聖なものとして見ることについてはヨーロッパ人とアメリカ人でも違っているということは当時の文献で見られます。

例えば1916年発刊の「欧米の社会と日本の社会」では次のように、ヨーロッパでも労働を神聖なものとして見る傾向はあるもののアメリカの方がその考えは強いことに触れています。

彼の勞働は神聖也といふやうなことは歐羅巴(ヨーロッパ)でもいはれることではあるが、而(しか)も尙ほ歐羅巴に於ては、職業にはいろいろの色が附いて居つて、自然に、或職業は高尚と見られ、或職業は下等と見られるのがあるけれども、亞米利加の社會(しゃかい)に於ては、凡そ如何なる職業でも、今日職業である以上は、人は其勞働に對して勞働者を卑むといふことは少しもない。極めて之を高尚なものとして、眞に勞働は神聖なものと認めるのである。

現に或は料理屋の皿洗ひに雇はれ、或はホテルの掃除夫なり、或は汽車のボーイなどを勤めて居る者でも、一旦其勞働が終つて、自分の宅へ還(かえ)れば、立派な紳士として、他の紳士と交際することが出来る

小林照朗 『欧米の社会と日本の社会』 1916年 日本学術普及会 p.180

この労働の貴賤については先日以下の記事でも取り上げましたが、現代の日本ではそのような考えを厭う空気が全体的にある気がするのでその点は当時とは変わったのかもしれません。

関連記事

「ルーマニアでは勉強しないとマクドナルドで働くことになると言うけど、君たちの国ではどういう言い方をするのか」海外の反応

関連記事

外国人「ブラック企業の面接あるある要素を詰め合わせた」海外の反応

豪、中国に本気で喧嘩売る「連中の権益主張には法的根拠が全くない!」

韓国人「撮影舞台が日本の敵産家屋のようだと批判を浴びた結果…」

外国人「過剰包装に反対する日本の高校生、逆に批判されてしまう…」

お菓子の過剰包装廃止に署名活動した高校生、若さ故中年あるあるがわかってないと話題に

誰しも一度はうんざりしたこともあるのではないでしょうか。Amazonから届いた小さなものが3重4重に梱包されていてマトリョーシカか!と心の中でツッコんでしまう状態。そのような状態を過剰包装と言います。今回話題になっていたのはお菓子の過剰包装。外の袋を開けて、さらに一つ一つが丁寧に包まれているお菓子はたしかに沢山あります。それに対し、高校生が署名活動を行ったようです。外の袋一つでいいじゃないか。というシンプルな問題点に目を付け、おそらく環境保護やもったいない精神から来た素晴らしい反対運動なのだと思います。

しかし、それに対しどうしても受け入れる事が出来ない中年の嘆きがこちら

「頼む。ひとつずつ包装してくれ。年を取ると数日かけて食べるんだ。」

「なぜこの二社?おばちゃんはお菓子配るから、個包装ありがたいけどな。みんなで清潔に食べれるやん。」

「近くにお出かけなので2歳のお菓子ボックスにブルボン菓子を補充。小さい子には個別包装はありがたいのよね。」小さな子も全部は食べきれない。なので個包装は非常にありがたいのです。(ニコニコニュース:秒刊SUNDAY)引用:Reddit、JapanToday

(海外の反応)

1 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

プラスチックの過剰包装に反対するキャンペーンを行った日本の生徒が批判されている

2 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

特定の商品が過剰包装されてると主張することは刑事犯罪なのかな?

3 万国アノニマスさん

万国アノニマスさん

彼らはクッキーが割れるのを防ぐために平らなプラスチックのトレーが入ってると言っている

そして個別に包装もされている

そして個別に包装もされている