こちらは明治時代の官僚だった石井謹吾が明治38年と明治42年に欧米各国を訪れた経験をもとに書かかれた見聞記(『外遊二回』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。※記事の比重が偏っているというご指摘を受けたので少しずつ改善します。

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

<石井謹吾>

石井 謹吾(いしい きんご、1877年(明治10年)10月22日 - 1925年(大正14年)9月2日)は、埼玉県出身の政治家、実業家、弁護士、内務官僚。

文官高等試験行政科に合格し、1899年(明治32年)に明治法律学校を中退。

内務省に入省し、地方局に配属。滋賀県事務官・第二部長[3]、秋田県・群馬県の内務部長などを歴任し、1913年(大正2年)に退官。

後に弁護士を開業し、高等裁判所判事などにも就任。一方で、実業家として東印拓殖、南洋興業の社長などを務めた。

石井謹吾

参考文献:石井謹吾 『外遊二回』 1910年 警眼社

関連記事

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

●こちらはイギリス、フランス、ドイツの公園にそれぞれの国民性が反映されているという記述です。

倫敦(ロンドン)に於ける最大の公園は、即ち「ハイツトパーク」にして、巴里(パリ)に於けるものは「ボアテブーロン」公園なり、又伯林(ベルリン)に於けるものは、「チーアーガルデン」公園なりとす。

而して是等三公園に於ては、各々其特殊の點(てん)ある事を發見する事を得。之を以て各國人種の特性を窺ふ事を得るもあり、

卽(すなわ)ち「ハイツトパーク」公園中には實(じつ)に蒼蒼たる廣大(こうだい)の芝生ありて、常に市人の運動を便ぜる如き、又「ボアテブーロン」公園の吾人の視咸を喜ばしむる如く樹木刈込草石の配置をなせる如き、又「チーアーガルデン」公園の蒼蒼鬱鬱たる森林の如く何(いづ)れも同一の式に於て作られたるものなし。

是れ卽ち各國國民性の反映とも見る事を得べし、卽ち如何に英人は運動に熱心にして、「スポート」狂なるかを見る事を得、又佛人が如何に美的趣味に富みて享樂に腐心せるかを知る事を得、又獨逸人が其公園の經營上學理の應用(おうよう)をなし卽ち森林は大気中に吾人生存上の一大必要條件たる酸素を供給するの學理を應用し以て「チーアーガルデン」公園をして伯林市の肺臓たらしめんと期し居るかを窺ふに足れり、

其各國國民の特性たる、英國の運動狂、獨逸の科學應用、佛國美術趣味が、是等公園築造方法の上にまで表はされつつあるを見るは、一の興味ある事なりとす

石井謹吾 『外遊二回』 1910年 警眼社 pp.101-102

【要約】

イギリス、フランス、ドイツの公園にそれぞれの国民性が反映されていて、イギリスの公園からはイギリス人がスポーツ好きであることが感じ取れ、フランスの公園は景観を重視しており、ドイツは地域に酸素を供給する場所として公園を科学的に利用しているという内容です。

【備考】

日本の国民性が当時の日本の公園にどのように反映されていたかについては、明確に言及しているものは見つかりませんでしたが、当時の日本人による公園に関する記述を読んでいると公園を庭園の延長線上にあるものとし、運動する場所とは見なしていないものが目立ちます。

このことは以前1908年発刊の「欧米遊記」を紹介した記事でも取り上げましたが、著者の川田鉄弥は次のように、庭園がある日本では公園の必要性はあまりないと述べています。

日本のやうに、戸毎に、多少の庭園を有せる都市では、比較的公園の必要もないけれども、関連記事

川田鉄弥 『欧米遊記』 1908年 高千穂学校 p.123

「日本人とアメリカ人では散歩観が違っている etc」(明治時代の海外旅行記:『欧米遊記』)

1901年発刊の「米国漫遊雑記」でも以下のように、西洋人は豪邸でない限り庭が無いため公園が必要であるとしています。

贅澤な金持の家でなければ庭などを作つて置かぬ、随つて公園といふものが太(はなは)だしく必要なものと咸ぜられてる。

松井広吉 『米国漫遊雑記』 1901年 博文館 p.65

この結果として当時の日本の公園には運動をする施設があまり充実していなかったようで、1910年発刊の「社会百言」では将来的に公園は庭園を主とするのではなく、運動場を主とした方が良いという提言がなされています。

我國の公園は多く庭園式にして山水木石の風致を極むるもの多く運動場、興行場等を設けるもの少し。偶之を設けたるものあるも、之を利用するもの甚多からず。將來經營すべき公園は運動場を主とし、國民元氣の源泉たらしむることを要す。

三土忠造 『社会百言』 1910年 富山房 p.97

公園を運動する場所と見なされていなかったことについては、おそらく当時の日本人があまり運動や身体を動かすことを習慣的にしていなかったということが関係していると思われます。実際当時の日本を訪れた西洋人は日本人が散歩やスポーツをする習慣がないことについてよく言及しています。

例えば、1910年発刊の「Behind the shoj」でEvelyn Adamは日本人が自然を愛好するのに屋外スポーツはあまりされていないことを不思議そうな目で見ていますし、ポンペは日本人が散歩しない事について触れています。

It seems strange that among a nation of nature-lovers like the Japanese outdoor games have found so little favour. True, cricket and football have been transplanted, but they have taken no very deep root. Tennis is only played by school-boys—and villainously. Polo, the sport of kings, is entirely out of fashion.

(日本人は自然愛好家であるのに屋外スポーツが盛んでないのは不思議だ。クリケットやサッカーは日本にもたらされたがあまり根付いていない。テニスは男子学生がやる程度で、スポーツの中のスポーツであるポロは影も形もない)

Evelyn Adam "Behind the shoji" (London, Methuen & Co., Ltd, 1910) p.23

決まった目的もなく楽しみに散歩することを日本人はほとんど知らない

ポンぺ 『日本滞在見聞記 日本における五年間』 1968年 雄松堂書店 p.330

以上を踏まえると当時の日本の公園には、運動に馴染みがないという当時の日本人の国民性が反映されていたと考える事も出来るかもしれません。現代の日本では公園での運動は寧ろ一般的なことなのでこういう所は当時と現代の違いだと思われます。

ポロ(英語: polo、英語発音: [ˈpoulou]、ポウロウ)は、馬に乗って行う団体球技の一種。世界で最も古い歴史をもつ競技の一つである。

競技場は270x150mと、フットボールの9倍の広さがある。1チーム通常4人で構成され、メンバーは馬に乗り、マレットと呼ばれるスティックで球を打つ。この球を相手チームのゴールに運べば得点となる。

ポロ

https://www.youtube.com/watch?v=7TIKAG8D-bY

公園に関する当時の日本人の記述を読んでいて、もう一つ現代とは少し感覚が違っていると感じたのは公園の規模についてです。

現代で公園といえば、サッカーや野球のような大規模なスポーツが出来る場所というよりは、フットサルのような小規模のスポーツが出来る程度の公園を連想される方が多いのではないかと思うのですが、当時の日本人は「公園」というのを「上野公園」のような大規模な公園を基準にしていることが多いです。

例えば1902年発刊の「東京の過去及将来」では東京に公園が49箇所ある一方で、公園と称されるに相応しいのは上野公園くらいで、大半の公園は「唯だ一個の火除地たるの觀あり」と述べています。

東京中に所謂公園と稱せらるる者四十有九箇所あり、而かも帝室の經營する上野公園を除きては公園たるの體裁(ていさい)をなすものなし

細野猪太郎 『東京の過去及将来』 1902年 金港堂 p.172

おそらく当時の日本ではまだ公園の数自体が少なかったことや、比較されるのがイギリスのハイドパーク(386エーカー)や、アメリカ合衆国のフェアマウントパーク(2648エーカー)のような大規模な公園が中心だったのが原因だったのではないかと思われます。

※明治頃の上野公園

※1900年頃のハイドパーク

※1900年頃のフェアマウントパーク

ちなみに当時の西洋の公園では軍隊の音楽隊が定期的に演奏していたようで、それを目撃している日本人が多く一種の特徴になっています。

一週に二度、木曜と金曜には、陸軍樂隊が、此の公園に来て、音樂を奏する。公衆は只椅子代を拂ふのみで、半日耳を樂しましむることが出来る。

人見一太郎 『欧洲見聞録』 1901年 民友社 p.15

休日には又音樂隊が亭中で奏樂する、公衆は四邊の椅子、芝生などで傍聽するが、樂隊の費用は無論市から支出する

松井広吉 『米国漫遊雑記』 1901年 博文館 p.66

公園には音樂隊ありて彼等を楽しましむ、

片山潜 『都市社会主義』 1903年 社会主義図書館 p.96

記述内の「公衆は只椅子代を拂ふのみ」ということに関しては以前の記事でも紹介しましたが、当時の西洋の公園は椅子が料金制になっていて、そのことは見聞した日本人がよく言及しています。

関連記事好きな椅子に腰かけてをると、若い女か年老(としより)かが、どこからかやつて来て、自分の前にニユーツと立つ。これは小さいカバンを提(さ)げ來て、この椅子の腰掛料を請求するものである。この時にはその定額の錢をやると、請取の小札をくれる。これを持つてをれば、その日だけは、その公園内のどこの椅子にでも腰かけ得る權利がある。

さる時には客は外にゆきたくても、成るべくこらへて請求人が來るまで待つて、錢を與(あた)へて立ち去る。それさへ既に殊勝だが、どうしても請求人が來らず見つからぬ時には、その定額の錢を、その椅子の上において立ち去るといふ美風は敢て珍しくない。

池辺義象 『世界読本』 1902年 弘文館 p.95

「日本の軍艦がスエズ運河を通行して世界中で評判になった話 etc」(明治時代の西洋読本:池辺義象『世界読本』)

一方、当時の日本では公園でどのようなイベントがされていたのか気になったので調べてみたのですが、所謂観光客狙いの詐欺まがいの興行が多くあったようでそれに関する記述が目立ちました。

試みに、公園内を一週すれば、芝居小屋、玉乗り、娘手踊り、チャンチャン芸、娘剣舞、活人形等、種々雑多の興業がある、

(中略)

東京と云ふ大都會を目的に、定めて變(かわ)つた興業だらうと、信用して這入(はい)つたが最後、ツマラナイ場所に、錢を棄てたとの嫌み文句を残して、逃げ出す様な始末に至るのは、吾人の往々目撃する次第である。

岩崎徂堂 『新事業発見法』 1903年 大学館 pp.93-95

過る日、終日浅草公園を社會的に視察したりしに、元来娯樂を衆人に與へんが爲めに起りたる同公園は、今や魔窟と變じて妖魔の跳梁する所ろとなれり、

見よ凌雲閣の周圍に於ける光景を。曰く銘酒屋、曰く新聞縦覧所、曰く何々醫師(いし)出診所等名称に於ては毫(ごう)も差支へざる仰々しき看板を掲ぐるも、其實(そのじつ)は惡魔の廣告なり。最早警察官すらも手の施すべきなきに至れり。

留岡幸助 『社会と人道』 1910年 警醒社 p.119

当時の日本人の旅行記を読んでいると西洋の公園を羨んでいる記述が随分と多いのですが、その理由の一端はこういう所にもあったのかもしれません。

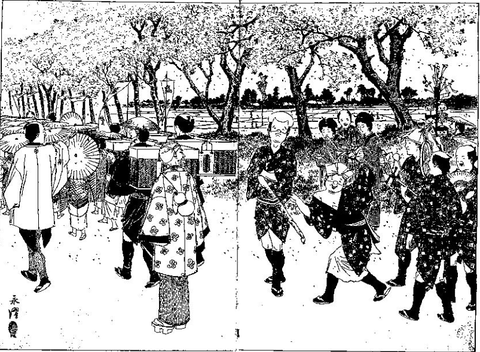

※花見(江戸年中行事図絵)

(出典:吾妻健三郎 『江戸年中行事図絵』 1893年 東陽堂)