韓国のポータルサイトネイバーから、「台湾初の日本軍『慰安婦』記念館閉館の危機」という記事を翻訳してご紹介。 続きを読む

Just another WordPress site

スレッド「多くの動物がみんなが思ってるより大きいと思い出させる写真を集めてみた」より。

引用:Boredpanda

こちらは1918年に発刊された欧米旅行記「世界一周」で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

参考文献:日本青年教育会編 『世界一周』 1918年 日本青年教育会

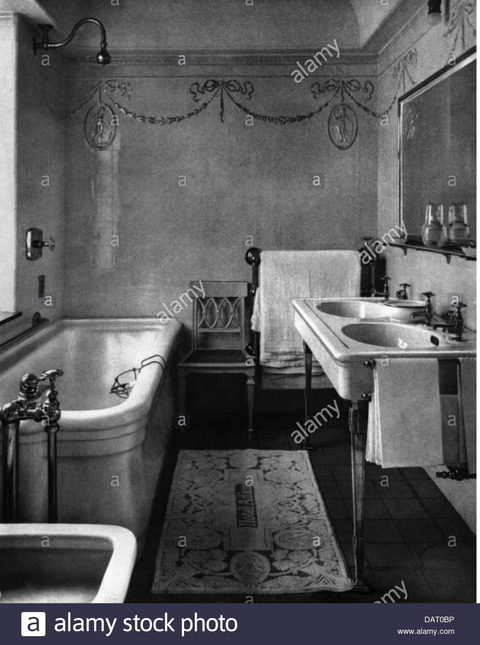

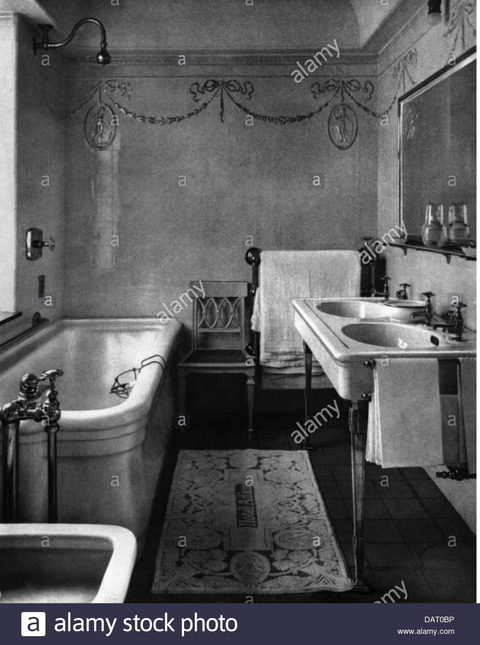

獨逸人の頭腦の如何に科學的であるかといふことは、例へば入浴するにしても、攝氏の三十八度と註文すれば、女中は其の加減を

して入れてくれる。近頃ではスープ皿にも寒暖計がつけてあつて、攝氏何度のスープなどといふ自分の嗜好に適したものを吸ふことが出来る

といふ工合(ぐあい)に、寧ろ奇抜に過ぎてゐる位である。

日本青年教育会編 『世界一周』 1918年 日本青年教育会 p.156

殊に注意深き浴場には、湯の中に寒暖計を備へて、冷熱を計つてあるが如きは、實(じつ)に其用意の周到に驚かざるを得ないのだ。関連記事

大橋乙羽 『欧米小観』 1901年 博文館

僕の泊つて居るホテルの風呂には寒暖計が備へ附けてあつて、是を以つて湯の温度を知る事が出來る様になつて居る。是も矢張り獨逸の規律的學術的に出來て居る一例と見て能からう。

坪井美雄 『異国土産蛙のたはこと』 1914年 東京国文社 p.150

一般に日本人は寒暖計を利用せないで役に立たぬ無用の長物と見て居るものものある。これは温度といふことを知らない罪であつて、何も寒暖計の罪ではない。

水木梢 『面白いうちに根本のわかる理科の話』 1924年 三共出版社 p.105

今日も日射は随分ひどい。懐中に豫て用意の寒暖計を出して見ると、驚くべし攝氏の二十八度だから日本流に暑さは華氏で計るとすれば九十四五度に當る。

高原操 『北半球一周』 1919年 文雅堂 p.11

露西亞では、到る處に列氏を用ひるので、華氏に慣れた僕等には、一寸直ぐ見當がつかぬ。

杉村楚人冠 『大英遊記』 1908年 有楽社 p.335

本邦にて使用する寒暖計に二種あり

一は多く俗間に行はれ一は専ら學術上に用ゐらる

俗間に行はるるものは華氏の寒暖計と稱し氷點(氷の温度)を三十二度とし水の沸騰したる時の温度を二百十二度と定む

學術上若くは醫師の診断等に用ゐらるるものは攝氏の寒暖計と稱し氷點を零度とし沸騰點を百度とむ、

滝沢賢四郎 『最近写真術』 1895年 桃華堂 pp.326-327

寒暖計の度は、衞生學の方では、否な學術上では皆な攝氏を用ふ、

石原喜久太郎 『新編家庭衛生』 1908年 博文館 p.77

寒暖計には三種あります。氷點を0度とし、沸騰點としたのを攝氏の寒暖計と申します。又この兩點間を、百八十に分けて、

氷點を三十二度とし、沸騰點を二百十二度としたのを華氏の寒暖計と申しまして、いづれも廣く用ゐられます。

丹下鎮象編 『初学必携学びの友』 1903年 煥乎堂 p.94

寒暖計には、攝氏寒暖計・華氏寒暖計・列氏寒暖計といふ三つの種類があります。普通使はれてゐるのは、攝氏寒暖計と

華氏寒暖計の二つですが、日本では、おもに攝氏を使ってゐます。

日本語教育振興会 『日本語読本 巻三』 1942年 日本語教育振興会 pp.61-62

こちらは1918年に発刊された欧米旅行記「世界一周」で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

参考文献:日本青年教育会編 『世界一周』 1918年 日本青年教育会

獨逸人の頭腦の如何に科學的であるかといふことは、例へば入浴するにしても、攝氏の三十八度と註文すれば、女中は其の加減を

して入れてくれる。近頃ではスープ皿にも寒暖計がつけてあつて、攝氏何度のスープなどといふ自分の嗜好に適したものを吸ふことが出来る

といふ工合(ぐあい)に、寧ろ奇抜に過ぎてゐる位である。

日本青年教育会編 『世界一周』 1918年 日本青年教育会 p.156

殊に注意深き浴場には、湯の中に寒暖計を備へて、冷熱を計つてあるが如きは、實(じつ)に其用意の周到に驚かざるを得ないのだ。関連記事

大橋乙羽 『欧米小観』 1901年 博文館

僕の泊つて居るホテルの風呂には寒暖計が備へ附けてあつて、是を以つて湯の温度を知る事が出來る様になつて居る。是も矢張り獨逸の規律的學術的に出來て居る一例と見て能からう。

坪井美雄 『異国土産蛙のたはこと』 1914年 東京国文社 p.150

一般に日本人は寒暖計を利用せないで役に立たぬ無用の長物と見て居るものものある。これは温度といふことを知らない罪であつて、何も寒暖計の罪ではない。

水木梢 『面白いうちに根本のわかる理科の話』 1924年 三共出版社 p.105

今日も日射は随分ひどい。懐中に豫て用意の寒暖計を出して見ると、驚くべし攝氏の二十八度だから日本流に暑さは華氏で計るとすれば九十四五度に當る。

高原操 『北半球一周』 1919年 文雅堂 p.11

露西亞では、到る處に列氏を用ひるので、華氏に慣れた僕等には、一寸直ぐ見當がつかぬ。

杉村楚人冠 『大英遊記』 1908年 有楽社 p.335

本邦にて使用する寒暖計に二種あり

一は多く俗間に行はれ一は専ら學術上に用ゐらる

俗間に行はるるものは華氏の寒暖計と稱し氷點(氷の温度)を三十二度とし水の沸騰したる時の温度を二百十二度と定む

學術上若くは醫師の診断等に用ゐらるるものは攝氏の寒暖計と稱し氷點を零度とし沸騰點を百度とむ、

滝沢賢四郎 『最近写真術』 1895年 桃華堂 pp.326-327

寒暖計の度は、衞生學の方では、否な學術上では皆な攝氏を用ふ、

石原喜久太郎 『新編家庭衛生』 1908年 博文館 p.77

寒暖計には三種あります。氷點を0度とし、沸騰點としたのを攝氏の寒暖計と申します。又この兩點間を、百八十に分けて、

氷點を三十二度とし、沸騰點を二百十二度としたのを華氏の寒暖計と申しまして、いづれも廣く用ゐられます。

丹下鎮象編 『初学必携学びの友』 1903年 煥乎堂 p.94

寒暖計には、攝氏寒暖計・華氏寒暖計・列氏寒暖計といふ三つの種類があります。普通使はれてゐるのは、攝氏寒暖計と

華氏寒暖計の二つですが、日本では、おもに攝氏を使ってゐます。

日本語教育振興会 『日本語読本 巻三』 1942年 日本語教育振興会 pp.61-62