こちらは明治時代に郵便報知新聞社の社員だった西滸生が洋行から帰った後に書いた西洋案内書(『実地遊覧西洋風俗記』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

参考文献:西滸生 『実地遊覧西洋風俗記』 1887年 兎屋支店

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuw-ZwMGqW3ZcmQICv8NxZpn0uiUzy1SM

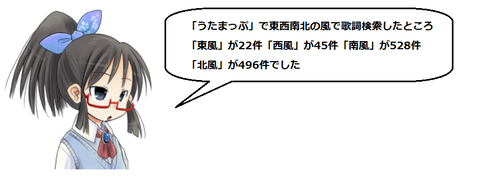

●こちらは日本人とイギリス人の東風に対するイメージの違いについての記述です。

【要約】

イギリスでは東風は寒くて病人には悪い風だと嫌がられているのに対して、日本や中国では東風には長閑なイメージがあり、この点が大きく違っているという内容です。

【備考】

「東風」から最初に連想したのは菅原道真が詠んだ「東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」でした。この短歌の意味は「春が来たら(大宰府にいる私の所まで)梅の香りを東風にのせて届けてね」というものです。

これは菅原道真が大宰府に左遷された時の短歌なので長閑とは言えませんが、「東風」と「春」が結び付いている事がよく分かる歌だと思います。

※関連画像(北野天神縁起絵巻)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/224709/1

ここまで書いていて「馬耳東風」という四字熟語があったことを思い出して何故これが北風でも南風でも西風でもなく「東風」なのかということが気になり調べてみましたが、ここでも「東風」が心地良い春の風というイメージが関係しているそうです。

この「馬耳東風」のように、「東風=春」という記号が中国から輸入された文化という可能性もあるのではないかと思ったのですが、実際日本でも気象学的には「東風=春」で合っているそうです。

ただ、その一方で「春一番」といえば東風ではなく南風のことを指すので、日本の春は東風と南風のどちらがよく吹くのかということも調べてみたのですが、手持ちの資料には気象学に関する書籍が全く無く、インターネットでググっても詳細は不明でした。もし気象学に詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください。

イギリスの諺で東風に言及したものをどこかで見かけた記憶があったのでググってみたところ以下のような諺でした。

この諺は訳すと「東風は人にも動物にも悪く、北風が吹いていると熟練の漁師も漁をしない、南風は魚が口にくわえている獲物を吹き飛ばすほどで、西風が最も快適な風」という感じになります。

更にイギリスの東風について色々調べていたところ、海外の質問サイトで次のような質問がされているのを見つけました。

関連:Why would the “wind blowing in the East” be considered a bad thing?

これはBBCが制作したチャールズ・ディケンズ原作の「荒涼館」というテレビドラマの中で、登場人物のジョン・ジャーンディスが何か厄介な事が起きた時にいつも「東風が吹いている」と愚痴を言うのは何故なのかという質問です。

ちなみにその質問に対しては「イングランドの東風はバルト海や北極の方から吹いてくるから『荒涼』としてるんだ。『荒涼館』ってタイトルにピッタリでしょ」と回答されていました。

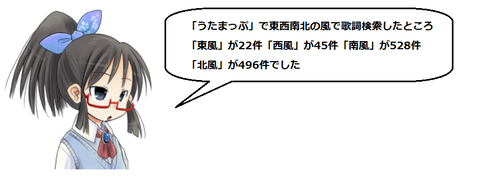

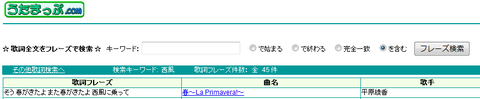

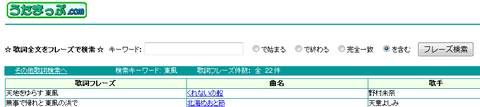

※東風

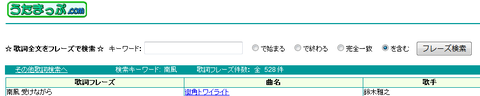

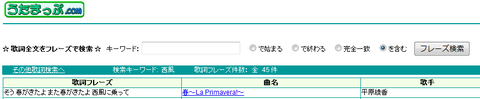

※西風

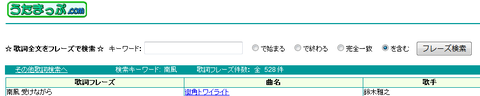

※南風

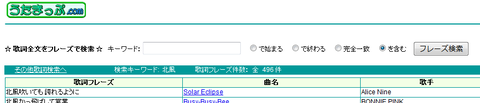

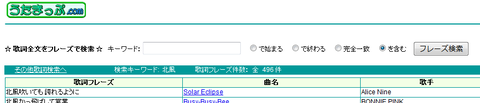

※北風

●こちらは日本人とイギリス人の東風に対するイメージの違いについての記述です。

春、秋、冬の三期に於て倫敦(ロンドン)にて最も厭なる心地するハ東風なり

蓋し此風ハ北のかた遥かに魯西亜(ロシア)日耳曼(ゲルマン)の氷雪の上を捲き来るが故にや其寒き事非常なり

是を以て英國にてハ通例東風と云へバ病人抔(など)には最も宜しからざるものの如く謂ふなり

日本支那抔にて東風とさへ云へバ何となく和らぎて長閑に面白き者の様に思ハるる習慣とハ大變(たいへん)の相違なり

西滸生 『実地遊覧西洋風俗記』 1887年 兎屋支店 pp.166-167

【要約】

イギリスでは東風は寒くて病人には悪い風だと嫌がられているのに対して、日本や中国では東風には長閑なイメージがあり、この点が大きく違っているという内容です。

【備考】

「東風」から最初に連想したのは菅原道真が詠んだ「東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」でした。この短歌の意味は「春が来たら(大宰府にいる私の所まで)梅の香りを東風にのせて届けてね」というものです。

これは菅原道真が大宰府に左遷された時の短歌なので長閑とは言えませんが、「東風」と「春」が結び付いている事がよく分かる歌だと思います。

※関連画像(北野天神縁起絵巻)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/224709/1

ここまで書いていて「馬耳東風」という四字熟語があったことを思い出して何故これが北風でも南風でも西風でもなく「東風」なのかということが気になり調べてみましたが、ここでも「東風」が心地良い春の風というイメージが関係しているそうです。

他人の意見や批評に注意を払わず、聞き流すことのたとえ。もとは春風が馬の耳に吹く意。人が心地よいと感じる春風が吹いても、馬は何も感じないように見えることからいう。▽「東風」は東から吹く風。春風のこと。「東風、馬耳を射る」の略。

出典

李白「王十二の寒夜独酌く懐い有るに答う」(詩)。「世人此れを聞きて皆頭を掉る、東風の馬耳を射るがごとき有り」(世の人はこれを聞くと皆頭をふって聞き入れない。まさに春風が馬の耳に吹きつけるようなものだ)

馬耳東風の解説 - 三省堂 新明解四字熟語辞典

この「馬耳東風」のように、「東風=春」という記号が中国から輸入された文化という可能性もあるのではないかと思ったのですが、実際日本でも気象学的には「東風=春」で合っているそうです。

偶然の一致ですが、東風は気象学的に言っても「春風」。2月は、これまでの北風から、だんだん暖かな東風が吹くような日が少しずつ増えてくる季節です。

ウメの花の咲くころに吹く風とは?

ただ、その一方で「春一番」といえば東風ではなく南風のことを指すので、日本の春は東風と南風のどちらがよく吹くのかということも調べてみたのですが、手持ちの資料には気象学に関する書籍が全く無く、インターネットでググっても詳細は不明でした。もし気象学に詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください。

春一番

冬の間吹き続けた北風に変わって、春先最初に吹く南風の暴風。1859年、長崎県壱岐の漁師53人が突風に襲われ、遭難したのをきっかけに、漁師の間で春一、春一番と呼び習わされたもので、日本海で低気圧が発達したときに吹きやすい。

ほのぼのとした名前とは裏腹に全国的に大荒れの天気となり、海は大シケ。しかも翌日には風が強い北風に急変して、冷え込むことが多い。

楽しい気象学入門 -第1回- 春一番

イギリスの諺で東風に言及したものをどこかで見かけた記憶があったのでググってみたところ以下のような諺でした。

When the wind is in the east,

'Tis neither good for man nor beast;

When the wind is in the north,

The skillful fisher goes not forth;

When the wind is in the south,

It blows the bait in the fishes' mouth;

When the wind is in the west,

Then 'tis at the very best.

When the Wind is in the East

この諺は訳すと「東風は人にも動物にも悪く、北風が吹いていると熟練の漁師も漁をしない、南風は魚が口にくわえている獲物を吹き飛ばすほどで、西風が最も快適な風」という感じになります。

更にイギリスの東風について色々調べていたところ、海外の質問サイトで次のような質問がされているのを見つけました。

関連:Why would the “wind blowing in the East” be considered a bad thing?

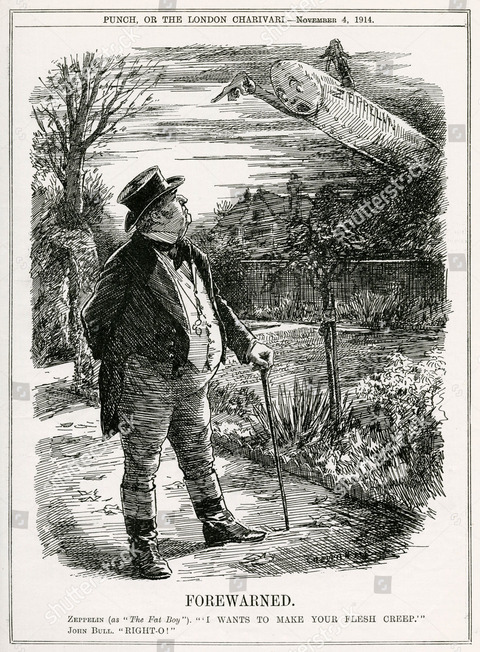

これはBBCが制作したチャールズ・ディケンズ原作の「荒涼館」というテレビドラマの中で、登場人物のジョン・ジャーンディスが何か厄介な事が起きた時にいつも「東風が吹いている」と愚痴を言うのは何故なのかという質問です。

ちなみにその質問に対しては「イングランドの東風はバルト海や北極の方から吹いてくるから『荒涼』としてるんだ。『荒涼館』ってタイトルにピッタリでしょ」と回答されていました。

伯母に育てられていた孤児のエスターは、伯母の死後、荒涼館の主ジョン・ジャーディスに引き取られる。彼女は家政を取り仕切り、ジャーンディス氏の信頼を得ていく。

一方、信託財産と土地所有を巡るジャーンディス事件でデッドロック卿の顧問弁護士タルキングホーンは、事件関係の書類の筆跡を調べているうちに、身元不明の代書人ネーモーが死んでいるのを発見する。

ヴィクトリア朝の腐敗した社会制度を批判的に描くディケンズ長篇を映像化。ミステリー、探偵小説の要素もある内容となっている。

※東風

※西風

※南風

※北風

![荒涼館 チャールズ・ディケンズ原作 HDマスター BBC文芸ドラマ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51l+VuzjS7L._SL160_.jpg)