1945年の東京vs今の東京(海外の反応)

新しいブログに記事を投稿しました。

海外「ヨーロッパ人はどんなお菓子が一番好きなのか教えてほしい」

日本政府が”懸念”「民主的にお願いしたい」【ミャンマー・クーデター】

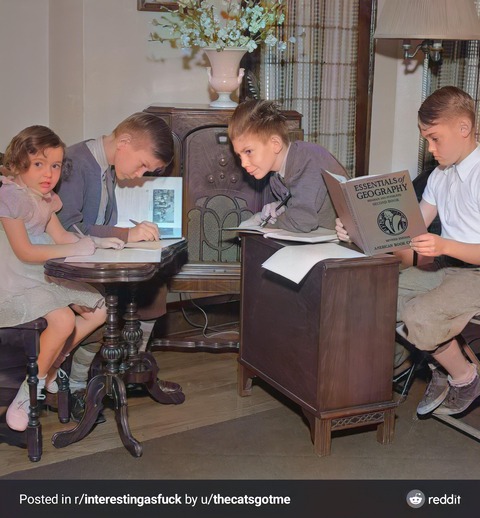

「ポリオ流行(1937年)時にされていたリモート授業の様子」海外の反応

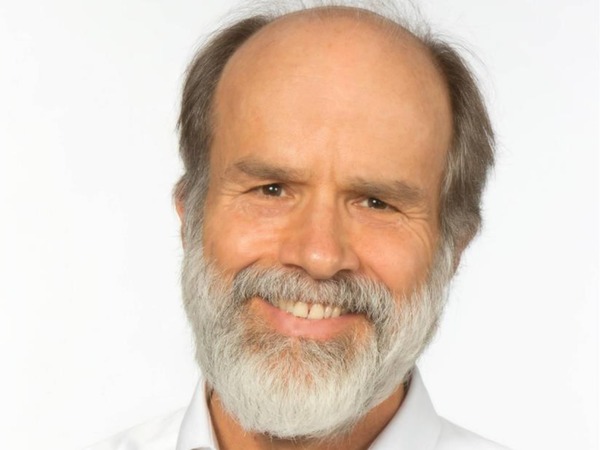

Comment by thecatsgotme1940年代に起きたポリオ流行の時にリモート授業を受ける子供たち。先生がラジオを使って授業してる。

※スレ主さんは1940年代としていますが、元記事ではこれは1937年にポリオ流行が起きたときのシカゴのリモート授業の様子だと書かれていました。約315,000人の生徒がこの「ラジオ授業」を受けていたそうです。

<ポリオ流行>

ポリオの歴史、すなわちポリオ (急性灰白髄炎) による感染の歴史は、先史時代までさかのぼる。ポリオの大規模な流行は20世紀に入るまで知られていなかったが、この病気は人類の歴史において多くの麻痺と死を引き起こしてきた。

何千年もの間ポリオは風土病の病原体として静かに生き残ってきたが、1900年代にヨーロッパで大規模な流行が発生し、その直後にはアメリカ合衆国でも大規模な流行が発生した。

流行は頻繁に発生し、1910年には先進国の至る所、特に夏の都市部でみられる定期的な出来事となっていた。流行のピークであった1940年代から50年代にかけて、ポリオは世界中で毎年50万人以上に麻痺や死を引き起こしていた。

ポリオの歴史reddit.com/r/interestingasfuck/comments/l55jpb/kids_remote_learning_during_a_polio_outbreak_in/

Comment by thecatsgotme[S] 5747 ポイント

ソース:https://theconversation.com/amp/remote-learning-isnt-new-radio-instruction-in-the-1937-polio-epidemic-143797

Comment by indyK1ng 116 ポイント

↑そのソースでは1937年って書いてるのに何でスレタイを「1940年代」にしたんだ?

Comment by pukotoshana_murkals 54 ポイント

↑うちの言語では「ketvirtas dešimtmetis」と「keturiasdešimtieji」って言い方がある。

文字通り翻訳すると「四番目の十年間」と「40年代」って意味。

これかなり同じような感じがするけど対象としてる十年間は違ってる。

Comment by Sands_Of_The_Desert 15 ポイント

↑予想外のリトアニア語の講義ありがとう!

Comment by Trax852 1 ポイント

そういうラジオ持ってる。

線が古すぎるせいで移動したら壊れるだろうけど一応動いてる。

Comment by culculain 1 ポイント

俺が自宅でテレワークするときに着てる服よりも、その子供たちが自宅でリモート授業を受けるために着てる服の方がずっと良いわ。

Comment by Supah_McNastee 3066 ポイント

なかなか格好良い髪形してる子がいる。

Comment by Anowoz 1681 ポイント

↑こいつはトラブルメーカーで間違いない。

Comment by TheFlashFrame 38 ポイント

↑これが「サンドロット/僕らがいた夏」や「A Christmas Story」みたいな映画だったら間違いなくいじめっ子だった。

Comment by FamilyBondageTime 34 ポイント

↑授業が凄すぎて髪の毛が後ろの方に逆立ったんだな。

ある夏、町に引っ越してきたばかりの野球音痴の少年スコッティはなかなか友達が出来ないでいた。そんな彼を、チームの中でもとびきり野球がうまく皆んなから尊敬されているベニーが野球に誘い、チームの一員として迎え入れる。ある日、彼が家から持ってきた球が怪物が棲むという噂のある家の中に飛び込んでしまう。その球はなんとベイブ・ルースのサインボールで彼の義父が大切にしていた物だったのだ。慌てた少年達は彼らは知恵と勇気をふり絞ってボール奪回作戦を試みるが……。

サンドロット/僕らがいた夏 (1993)

舞台は1940年代。主人公はアメリカ北西部の小都市に住むラルフという眼鏡をかけた9歳の男の子。

今年のクリスマスに、伝説のRed Rider BBガンが欲しくてたまらず

サンタクロースにお願いするのですが、冷たく断られてしまいます。

ラルフの夢と現実が交錯し、変てこな足の生えたランプ、ピンクのパジャマを着た悪ウサギ

意地悪なサンタクロースなどが登場して家族を巻き込んだ

いつもとはちょっと違うクリスマスを過ごす事になるのですが…

クリスマスストーリー(A Christmas Story)|あらすじ

Comment by rikicuriousity 1 ポイント

嫌味を言いたいわけじゃないんだけど、カメラ撮影のために勉強してるふりをするように言われてるような感じがする。

「ほらみんな~勉強してる感じにして!」

写真撮影後:「うわー、全然キャラが違ってる子がいる。これでいいよ!」

Comment by MysticLeopard 1 ポイント

多分ラジオを持っていない家庭もあったと思う。

現代で言うとパソコンを持っていない貧困家庭があるような感じで。

Comment by ThatOneBrokenPixel 1175 ポイント

人間の生活様式は科学技術の発展でかなり進化したんだな。

Comment by ThanantosMD -1 ポイント

↑けど俺がリモート授業を受けてる時もこの女の子と同じような表情になってるよ。

Comment by Jonathano1989 1 ポイント

このスレ読んでると、古い時代のラジオアナウンサーの声で脳内再生される。

Comment by cynthiasadie 2 ポイント

共和党員「その教師共は燃やせ!ポリオは脅威じゃない!その教師の給料は裕福なCEOに与えろ!」

Comment by huge_dick_mcgee 856 ポイント

自宅で学校に行くために教会用の服を着る様子とか僕には想像もできない!

見ただけで首がチクチクしてくる。

Comment by OmNomSandvich 53 ポイント

↑結構最近まで人はそれほど多くの服を所有していたわけではないからね。

Comment by OfficerBarbier 4 ポイント

↑教会用の服って何?

Comment by tetsuo9000 2 ポイント

↑「Sunday best(一張羅)」のこと。つまりお洒落な服。

Comment by BeansOfRedemption 673 ポイント

のめり込み過ぎてる子がいるな 😂

Comment by BostonBoy87 446 ポイント

↑普段はクラスのお調子者ってことが見ただけでわかる。見ろよあの髪形を!

Comment by god_peepee 18 ポイント

↑多分誰かの祖父が彼なんだろうな。

Comment by ihahp 14 ポイント

↑このスレタイは「ラジオ授業の記事のためにポーズをとる子供たち」みたいにするべきだった。

Comment by StopLookandFreeze 2 ポイント

ノーマン・ロックウェルが描いた絵っぽい。

ノーマン・ロックウェル(Norman Rockwell、1894年2月3日 - 1978年11月8日)は、アメリカ合衆国の画家、イラストレーター。軽いタッチでアメリカ合衆国の市民生活を描き、アメリカ合衆国で幅広い大衆的人気を持つ。

ノーマン・ロックウェル

Comment by Falling_Isnt_Flying 2 ポイント

父親は子供のころポリオに罹ったんだけど、今でもその影響で苦しんでる(ポリオ後症候群)

みんな自分の子供にはワクチンをしてほしい。とても重要だから。

わが国では1964年にポリオ生ワクチンが集団投与(予防接種)されるまで、毎年多数のポリオ患者(ほとんどが幼小児)が発生していました。この時期に全国各地でポリオにかかり、ポリオ後遺症をもった人たちが、現在それぞれの分野で活躍していますが、これらの人たちが50~60歳前後に達したころに手足の筋力低下、しびれ、痛みなどの症状が発現して、日常生活ができなくなったとの相談をしばしば受けています。これはポストポリオ症候群(PPS、またはポリオ後症候群、ポリオ後遅発性筋萎縮症)と呼ばれるものです。

ポストポリオ症候群とは

Comment by kemidawn 430 ポイント

余興で、この写真に色を付けてみた。

Comment by SpacetimeBird 14 ポイント

↑このコメントはもっと評価されるべき。

Comment by WhatTheUchi 48 ポイント

↑興味本位なんだけど、これどうやってんの?

Comment by kemidawn 69 ポイント

↑ぶっちゃけてしまうと、Reminiアプリを使っただけ 🤣

Comment by Mindehouse 35 ポイント

↑ほうほう。ダウンロードした。

君はReminiアプリのマーケティングチームに所属した方が良いよ

Remini(レミニ)はオンライン型リアルタイムの写真加工アプリとなります。世界で最も優れたAI(人工知能)技術のおかげで、Reminiは低解像度、ぼやけた、モザイクのかかったあるいは古く傷づいた写真や映像を修正し、高画質でくっきり、きれいなものによみがえらせます。

Remini - 高画質化するAI写真アプリ

Comment by Affectionate-Archer4 2 ポイント

「パジャマ姿なんていけませんからね」

Comment by MoeMalik 2 ポイント

斯くして歴史は繰り返す・・・

Comment by groundhog_day_only 150 ポイント

暴れん坊な三人の子供を六年間育てた私が最初に気づいたのは花瓶だった。

Comment by cha0ticneutralsugar 40 ポイント

↑ね。花瓶を壊したいのかな?こんなことしてたら最終的には花瓶は粉々に壊れるのに。

Comment by jostyouraveragejoe2 1 ポイント

↑僕は一人っ子で育ったから、君が何を言っているのか理解するのにちょっと時間がかかった。

Comment by TERRAIN_PULL_UP_ 2 ポイント

この写真にはミーム化するポテンシャルがかなりある。

Comment by Polite_Werewolf 2 ポイント

真ん中の子供の髪形は俺の髪形よりずっと格好良い。

Comment by EventalSiteNumber347 2 ポイント

不気味なくらい似てるって感じた。

「重力の虹」に出てくるこのセリフが思い浮かんだわ。

「それは以前にも起きたことがある。しかし現在のそれとは比べることが出来ない」

不気味なくらい似てるって感じた。

「重力の虹」に出てくるこのセリフが思い浮かんだわ。

「それは以前にも起きたことがある。しかし現在のそれとは比べることが出来ない」

『重力の虹』(じゅうりょくのにじ、Gravity's Rainbow)は、トマス・ピンチョンの長編小説。1973年発表。多数のストーリーと(工学・化学・心理学・オカルト・神話・映画・ドラッグなど)百科全書的な知識が織り合わされた長大な作品(原文約35万語、日本語訳で約100万字)。20世紀後半の英語圏文学のなかで、もっとも詳しく研究されている一冊である。

重力の虹

Comment by Affectionate_Fail871 2 ポイント

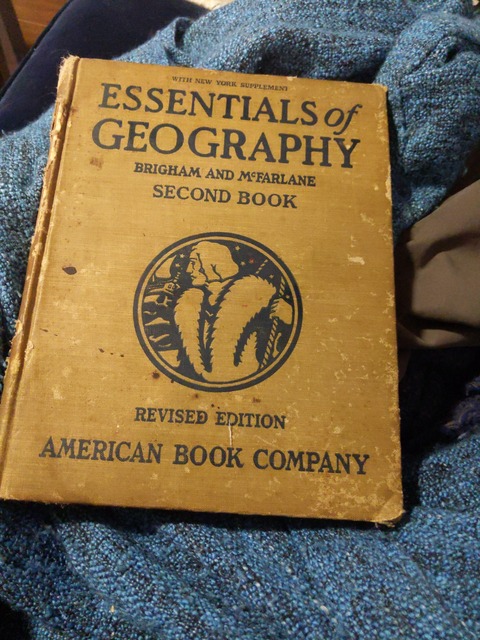

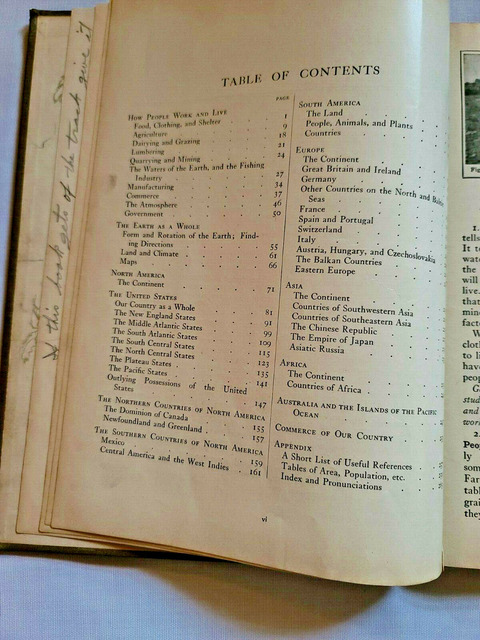

アメリカ人が地理学の基礎を学んでいるとか信じられない。

Comment by u-boot_96 1 ポイント

基礎地理学?

これはアメリカ人の子供ということはあり得ない。イギリス人の子供で間違いない。

けどイギリスでポリオ流行なんて起きたっけ?

Comment by greengoat 1 ポイント

オーストラリアだと1950年代には返答することも可能だった。

https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_the_Air

https://nla.gov.au/nla.obj-137079137/view

Comment by Substantial_Sleep29 1 ポイント

この子供たちの大半が現代では亡くなっているって考えると陰鬱な気持ちになる。

Comment by DingsDaBumsTa 1 ポイント

それ一冊200ユーロするぞ。同じ家庭の子供ではないな。

Comment by wildechap 1 ポイント

ここカメルーンではコロナによって中学生がそれと同じことをしてる。

ただラジオじゃなくて国営のTV放送によって。

Comment by adventurousfeline 1 ポイント

歴史が繰り返しているところを見るのは実に興味深い。

Comment by abstlouis96 1 ポイント

ああ、アメリカ人が学校で地理を学んでいたのはこれが最後のことだった。

Comment by plutus9 1 ポイント

きちんと服を着ているところが良い。

うちの姪なんかボサボサ髪とパジャマ姿でZoom会議に出てる。

Comment by ComradeAndres 57 ポイント

ここメキシコでは田舎やインターネットがないところは政府の無料放送で授業を受けてるけど、インターネットがあるところは世界の方かの地域と同じことをしてるだけ。

Comment by marasydnyjade 37 ポイント

その1937年の「基礎地理学」は二年後には無用の長物になるという。

Comment by Drews232 2 ポイント

↑初版なんか既に内容が古すぎるせいで、子供たちは教科書代を少しでも回収しようとeBayに出品してるぞ。

https://www.ebay.com/itm/293950446220

Comment by Affentitten 26 ポイント

「Australian School of the Air」というものもある。

これはこの国の遠隔地に住んでいる子供向けのラジオ学校制度だったもので1950年代から始まった(インターネットが登場するまでラジオが使われていた)

スクール・オブ・ザ・エアは、遠隔地に住む家庭の子供たちに教育を提供する目的で、1951年にオーストラリア中部のアリス・スプリングスで創立され、その後数年内に、その他の州や地方でも設置されました。当時の授業は、フライング・ドクター・サービスのラジオ通信網を使って放送されていました。

その後、スクール・オブ・ザ・エアを通じて勉強する生徒は、交信用無線ラジオを使って、地方本部にいる教師や、別の遠隔地にいるその他の生徒と連絡を取り合い、同時に書簡による通信教育も受けるようなりました。ラジオによる授業に加え、生徒はスポーツや文化行事に参加したり、学習上の指導を受けるために教師を訪問したりするだけでなく、教師からの家庭訪問を受けたりもします。今日では、遠隔地に住む何千人もの生徒が、このような遠隔地教育を受けています。

生活・学校 -アウトバック(遠隔地)の生活と教育-

Comment by rangerrockit 17 ポイント

この世のどこかではこの写真を子供に見せてちゃんとオンライン授業を受けるように言う親がいるんだろうな。

Comment by cheekypeachykeen 9 ポイント

↑自分がその親。「ラジオでできていたんだからインターネットでもできるはずでしょ!」

Comment by meltedwings 16 ポイント

うわ!俺その子供が読んでる教科書持ってる!

これがそう。

Comment by fordtough49 11 ポイント

これと同じことが2020年においても世界中で起きてる。

僕は南アフリカ共和国の小さな田舎に住んでるけど、コロナ流行が始まってから子供たちはみんなラジオで授業を受けてる。

Comment by Warbec 6 ポイント

女の子はこんな感じ。

「ママ、何で本を持ってここに座るの?」

「黙りなさいカレン。この写真を高く買ってくれるの!勉強してるふりをしなさい!」

Comment by blahblahbropanda 5 ポイント

右にいるツンツン髪の男の子は2010年に生まれたこのような感じがする。

あと自分が1940年代にいることに凄く混乱してるっぽい。

Comment by jeenyusz 3 ポイント

おいおい、当時の連中は人間の免疫システムがどう機能しているか知らなかったのか!?(皮肉)

Comment by mmnnumbabedumbumbede 2 ポイント

これは金持ち限定だけどな。

その子供たちは良い服や靴、家、それにラジオを持ってる。

カメラがあるってこと自体、彼らが上位1%の富裕層だってことを意味してる。

Comment by TheTVDB 3 ポイント

↑1940年には80%以上の家庭がラジオを所有していたぞ。

Comment by Nctand1 2 ポイント

つまりこういうリモート授業は「前例のない」ものではなかったってことだ。

最近、この言葉は過剰に使われがち。

※目次

<募集>

「暇は無味無臭の劇薬」の24-26p程の読み切りマンガを描いてくださる方を募集しています。

<詳細>

以下のような感じで最後の数ページ以外はラフがあります。

https://livedoor.blogimg.jp/drazuli/imgs/f/3/f3d2eed5.jpg

https://livedoor.blogimg.jp/drazuli/imgs/9/b/9b65b861.jpg

https://livedoor.blogimg.jp/drazuli/imgs/9/8/98cc7aeb.jpg

イラストレーターの方にラフを描いて頂いたのですがマンガは得手ではないということで未完成になったので、ラフを参考にマンガとして完成して頂ける方を募集しています。

イラストレーターの方からラフは自由に使って良いという許可を得ています。

<稿料>

希望額をお支払いします

<募集期間>

描いて頂きたいと思う方が見つかるまで。

<応募>

以下より「PN」「サイトURL」「稿料」などを記載の上ご連絡お願いします

http://ws.formzu.net/fgen/S54088399/

外国人「これが第二次世界大戦からわずか25年経った時の写真って考えるとすごい」日本で約50年前に撮られた写真に海外が驚き!

1969年の銀座で撮られた写真が海外掲示板で話題になっていました! とても美しいですね! (投稿者)雨の日の東京の銀座。1969年の写真。 ...