続きを読むスレッド「AIでポケモンを生成してくれるWebサイトを使ってみようぜ」より。

引用:4chan

韓国人「理解すると恐ろしい写真」

外国人「東京の地下鉄を立体的に再現するとこうなるらしいぞ!」

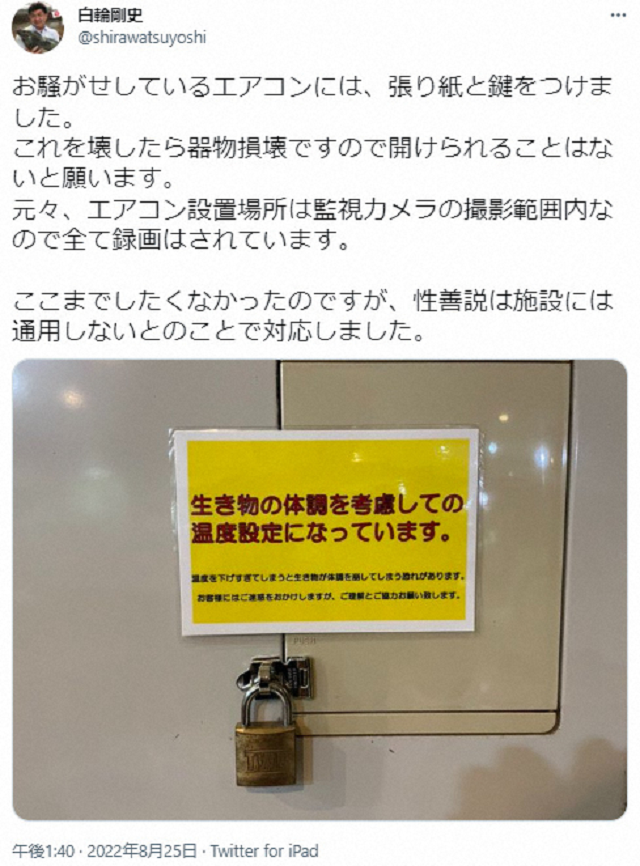

外国人「園側の対策が甘い」動物園、客によるエアコン温度の勝手な操作が頻発。

動物園園長悲鳴 客が勝手にエアコン温度操作頻発「生き物のための空調、触らないで」日本初の体感型動物園として知られる動物園「iZoo(イズー)」(静岡県賀茂郡)の白輪剛史園長が27日までに自身のツイッターを更新。館内のエアコンを勝手に操作する客が後を絶たないとして注意喚起し、議論が起きている。

「iZoo」は日本最大の爬虫類・両生類の動物園で、同園長は「iZooの展示館のエアコンをお客さんが勝手に操作して最低温度の18℃にされる事態が頻発しています。見回り巡回、注意喚起などの対策をしましたが止まりません。生き物のための空調で人のためだけではありません。普段の設定温度は28℃です。暑いのはわかりますがお願いですから機器に触らないで。簡単に触れるところにエアコンを置くなという問題ではなく、勝手に触らないで欲しいのです。残念ながら今後は鍵や触れない対策をしますが、本来はそんな対策必要ないと思います」と訴えた。

詳細↓

yahoo

ソ・ギョンドク教授「国恥日に旭日旗商品販売…再発防止要請」=韓国の反応

ポーランド『ドイツに180兆円の戦時賠償を請求をする!』 ドイツ『絶対に払わん!』

日本が行政手続きのためのフロッピーディスク廃止を宣言し海外びっくり仰天!(海外の反応)

新しいブログに記事を投稿しました。

ドイツ人「お前らが自分の国で撮った写真を見せてくれないか」

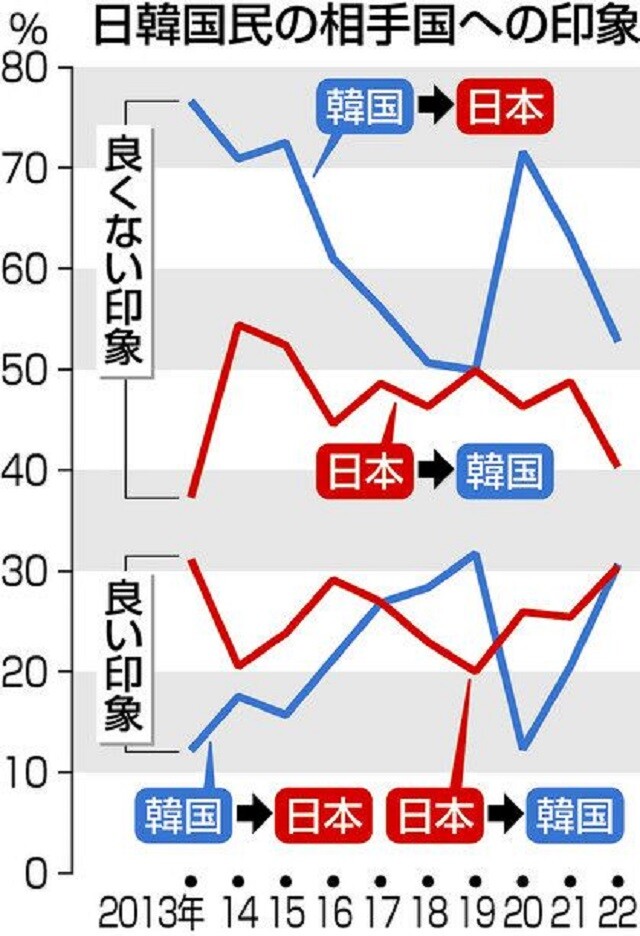

「」日韓、互いの国民感情が急改善。

「君の国発祥なのに自国では人気がなく、外国で凄く人気なものって何?」海外の反応

※コメント数は多くなかったのですが面白いテーマだったので記事にしています。Comment by tuladus_nobbs

君の国発祥なのに君の国では人気がなく、外国で凄く人気なものって何かある?reddit.com/r/AskEurope/comments/wyv71h/what_is_something_that_originated_in_your_country/

Comment by jegforstaarikke 177 ポイント

(デンマーク)

「人気がない」ってわけじゃないけど、俗に言う「デンマークのバタークッキー」はこの国だとただのクリスマスのお菓子(デンマーク人からすると『vaniljekranse』や『finskbrød』のような味がする)

スーパーには一年中購入できる劣化版みたいなのがあるけど、誰も買わないから埃が厚く積もってる。

それにそれはクリスマスのクッキーの一つでしかないし、形も違ってるのが多いし、缶に入ってないし、他にも違う所は沢山ある。

※関連画像

Comment by Chiguito 263 ポイント

(スペイン)

↑多分デンマークバタークッキーの缶は世界中で裁縫道具入れに使われてると思う。

Comment by frusciantefango 74 ポイント

(イングランド)

↑確かに親はそう使ってる。

関連記事

「君たちの国でもお祖母さんの家にこのトラップって存在するの?」海外の反応

Comment by CaciulaLuiDecebal 7 ポイント

(ルーマニア)

あえて言うと、ドラキュラ神話(それにそのお城)

大半のルーマニア人はその世界的影響を知ってるけど、日常会話でそれに触れられることは殆どない。

Comment by Kool_McKool 117 ポイント

(アメリカ合衆国)

これはドナルド・ダック。

ここアメリカ合衆国ではドナルド・ダックはただのマスコットでしかないけど、ヨーロッパではトップクラスに人気があるキャラ。

自分が外国語を話せたら君達のドナルド・ダックコミックが読めるのにって思うよ。冗談抜きで。

関連記事

「スウェーデン人のドナルドダック好きは異常」海外の反応

「スウェーデンには毎年クリスマスイブにドナルド・ダック作品を視聴する伝統がある」海外の反応

Comment by msbtvxq 90 ポイント

(ノルウェー)

↑これこれ、アメリカ人の多くがディズニーキャラクターの代表格はミッキーマウスだと思っているって初めて聞いた時は本当に驚いた。

この国で一番人気があるディズニーキャラクターは間違いなくドナルド・ダックで、アメリカ人がよく読んでるコミック(スーパーヒーロー物とか)よりもドナルド・ダックのコミックの方がこの国ではずっと人気がある

あとこれは本当かどうか分からないけど、アメリカ合衆国ではドナルド・ダックよりもグーフィーやアンクル・スクルージの方が人気あるって聞いたことがある。

ここではその二人はドナルド・ダックの話に出てくる脇役だから僕からすると変な感じ 😅

Comment by Kool_McKool 21 ポイント

(アメリカ合衆国)

↑グーフィーはここではネタ枠。ドナルドとミッキーについて来るおまけって感じで見てるアメリカ人が多いと思う。

スクルージの場合はDuckTalesのおかげで「わんぱくダック夢冒険」がアメリカ合衆国で人気だったからアイコンのような感じになってる。

僕はドナルドとスクルージの作品をもっと集めたいな。今は「The Life and Times of Scrooge McDuck」を持ってる。

スクルージ・マクダック (Scrooge McDuck) は、カール・バークス原作によるウォルト・ディズニー・カンパニーの漫画及びアニメのディズニーキャラクター。東京ディズニーリゾート等のサイト内では、「アンクルスクルージ」と表記される場合もある。

架空の町ダックバーグに住む年老いたアヒル。ドナルドダックの伯父。

お金を何よりも愛する世界一の金持ちだが、ドナルドの甥である三つ子・ヒューイ・デューイ・ルーイとの出会いによりお金より家族を大事に考えるようになる。1987年スタートのテレビシリーズ「わんぱくダック夢冒険」では主人公を務めた。

スクルージ・マクダック

『わんぱくダック夢冒険』(わんぱくダックゆめぼうけん)または『ダックテイル』(原題: DuckTales)は、1987年から1990年までアメリカ合衆国で放送されていたディズニー・テレビジョン・アニメーション製作のテレビアニメである。

スクルージ・マクダックと、ドナルドダックの甥・ヒューイ・デューイ・ルーイの三つ子が主役の、彼らが巻き起こす騒動や財宝を巡る冒険、家族愛を描いた作品。

わんぱくダック夢冒険

Comment by Ludothekar 149 ポイント

(オーストリア)

「サウンド・オブ・ミュージック」

これはオーストリアからアメリカ合衆国に移住したトラップ一家についてのミュージカルで、その伝統的な音楽で大成功した

オーストリアで撮影されたのにここでは全く人気がない。

「サウンド・オブ・ミュージック」に関するものは全部観光客向けのもの。

Comment by dastintenherz 47 ポイント

(ドイツ)

↑昔ネット上でアメリカ人が僕達(ドイツ人やオーストリア人)のことを、その映画を評価していなかったりそもそも存在すら知らないことが多いってことで無知だって言ってるのを見かけたことがある xD

Comment by Fingolfin__Nolofinwe 30 ポイント

(オーストリア)

↑オーストリアにやってきた人はみんな、オーストリアでは「サウンド・オブ・ミュージック」に対する関心がほとんどないことに驚いてる。

ザルツブルクではあんなに観光で盛り上がってるのにって・・・

Comment by Ludothekar 19 ポイント

↑ザルツブルクでは「サウンド・オブ・ミュージック」に対する関心は高いけど、あれは観光で手に入るお金に対する関心が高いのかも 🤣

Comment by Otocolobus_manul8 8 ポイント

↑「サウンド・オブ・ミュージック」に出てくるエーデルワイスがオーストリアの国歌だと思ってる奴は多いよ。

Comment by Alarmed_Scientist_15 1 ポイント

↑面白過ぎるw

(グーグルが無かった)60年代の視聴者がそう思うのは理解出来るけど、現代人でそんな奴がいるのか?

ドイツによるアンシュルスを逃れてオーストリアからアメリカに亡命したゲオルク・フォン・トラップ大佐は、家族で合唱団を作り、アメリカで興行して成功を収めた(トラップ一家)。

ゲオルクの妻マリア・フォン・トラップは、1949年に自叙伝『トラップ・ファミリー合唱団物語』を著し、ベストセラーとなった。この原作をリチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン二世の名コンビが1959年11月にブロードウェイでミュージカルとして初演し、大当たりとなった。

この映画はそのミュージカル版『サウンド・オブ・ミュージック』を原作とするミュージカル映画で1965年に世界的に大ヒットし、1966年には『風と共に去りぬ』が1940年に記録した歴代興行収入世界記録を更新した。

サウンド・オブ・ミュージック (映画)

Comment by jimijoop 90 ポイント

(ギリシャ)

皿割り。ここでは古くてウンザリするものだと思われてるけど、観光客やディアスポラギリシャ人の多くは今でもそれをギリシャで、もしくは外国のギリシャ関係のイベントやレストランでやってる・・・

あとは2010年代の「Greek Weird Wave」映画。こういう映画がこの国で主流になったことは無い。

映画好きなギリシャ人の間では人気だけど、連中はギリシャの一般人からは無視もしくは嫌われてる。

こういう映画はギリシャ人よりも外国人に評価されてる気がする。多少の例外はあるけど・・・

※「Greek Weird Wave」は政治的、文化的問題をテーマにした低予算映画群のことだそうです。

https://faroutmagazine.co.uk/greek-weird-wave-10-best-films/

ギリシャの皿割りをする行為には色々な説がある。

・結婚式で嫁側が皿を持ってきて、「今日結婚するのでもう実家では作りませんよ」という意味を込めて皿を割る。

・ギリシャ人はケチだから結婚式ぐらい豪勢にやろう。という意味で皿を割る。

・皿を割るときに願い事をしながら割ると願いが叶う。

・親友や恋人とこれからも一緒にいよう。願いを込めて盛り上がるため。

など様々な説がある。

皿割り

ディアスポラ(ギリシア語: διασπορά、英語: Diaspora, diaspora、ヘブライ語: גלות)または民族離散は、(植物の種などの)「撒き散らされたもの」という意味のギリシャ語に由来する言葉で、よくパレスチナ以外の地に移り住んだユダヤ人およびそのコミュニティに使われたが、古代から現代にかけてのギリシャ人のディアスポラ、アルメニア人のディアスポラにも使われて、最近では華僑、印僑、日本人のディアスポラ(日系人)などと広く使われている。

ディアスポラは、元の国家や民族の居住地を離れて暮らす国民や民族の集団ないしコミュニティ、またはそのように離散すること自体を指すようになった。

ディアスポラ

Comment by zazial 72 ポイント

マーマイトはイギリスではなくドイツで生み出された

僕はマレーシア人だけど、マレーシアのスーパーじゃマーマイトはタバコや粉ミルクと同じようにカギがかけられてある

マレーシア人はマーマイトが大好きで、最も万引きされる商品の一つだから。

僕がドイツでマーマイトを見かけたのはアジア系の店での一回だけ、これは面白かった。

マーマイトの歴史は科学の発展と密接に関わっている。最初は単にビール醸造の過程でできる残りかすをそのまま食べる習慣だったが、科学の発展により酵母の細胞の存在が確認できるようになると各国の科学者が興味を示すようになり、ドイツ人科学者のリービヒが酵母を凝縮する方法を発明した。

これによりビール発酵の残りかすであるビール酵母を圧縮して瓶詰めにすることが可能となり、現在のマーマイトの始まりとなった。

マーマイト

Comment by holytriplem 139 ポイント

(イギリス)

ヨーロッパの多くの国では「Dinner for One」を大晦日に視聴してるらしいけど、この国では完全に忘れられてる(そもそも有名だったことがあるんだろうか?)

僕はこのコメントを書いている時に初めて視聴した。

昔のコメディは洗練されていてそれからダメになったと思ってる人に言っておくけど、観客が一番面白がっているのは男性がカーペットで何度も躓いているシーンだぞ 🙄

https://youtu.be/5n7VI0rC8ZA

Comment by Monstera_girl 10 ポイント

(ノルウェー)

↑ノルウェーだとクリスマス前日にそれを視聴する

Comment by SemenSemenov69 9 ポイント

↑それは50-60年代のイギリスで「有名」だった寸劇で、Butlin'sや海辺の桟橋劇場でやってたやつ。

実際ドイツ人のプロデューサーが発見したのもそこだったし。

※桟橋劇場

ドイツの大晦日の文化として、「Dinner for One」というテレビ番組(寸劇)を観るという慣習があります。

過去に、視聴率がドイツ人口の半数近くを記録したこともあるこの番組。これは1963年にイギリスの演劇作家によって書かれたコメディで、ドイツの番組なのになんと言語は英語です。ドイツのテレビ番組は吹き替えが多いのですが、これは比較的簡単な英語で話が進んでいくのでドイツでも受け入れられたのではないかと言われています。

ドイツの大晦日には色々なテレビ番組が頻繁にこの寸劇を再放送しています。1988年には「最も多く再放送された番組」としてギネスブックに載ったほどです。

ドイツ語では「Der 90. Geburtstag(90歳の誕生日)」というタイトルのこのコメディ。主人公は90歳の誕生日を向かえるミス・ソフィーと、その執事ジェームスの2人のみ。ミス・ソフィーは自分の誕生日に毎年4人の友人を招いていましたが、その友人達は既に先に逝去してしまいました。ミス・ソフィーは高齢で視力も悪く、少しボケています。なので、代わりに執事のジェームスが彼女の4人の友人のマネをして会話をしたり、4人分のお酒につきあうのです。

ドイツ人が大晦日に観る定番のテレビ番組「Dinner for One」が意外に面白かった! | ドイツ大使館 − Young Germany Japan

Comment by Ulysses_Coff 59 ポイント

(スペイン)

サングリアかな。

英語の歌や、英語圏の人がスペインとか好きな飲み物について触れている時に初めてその存在を知った。

自分の経験から言うとスペインでは全く人気がない。そもそもワインを飲むこと自体が人気無い(みんなビールの方が好き)。

例外はティント・デ・ベラノくらいで、これはワインにレモネードを混ぜたもの。

だからサングリアがどれくらい一般的か想像つくでしょ?

Comment by tecberth 32 ポイント

(スペイン)

↑サングリアはスペインじゃ地域的な飲み物だからなぁ。

東部や南部では結構飲まれてるけど、他の地域だとあまり一般的じゃない

Comment by Ulysses_Coff 7 ポイント

(スペイン)

↑俺は南部出身だけど全然見かけないぞ。うちの地域がそうなのかもしれないけど。

Comment by tecberth 5 ポイント

(スペイン)

↑ありゃ。サングリアより人気がある飲み物がスペインには沢山あるっていうのが正解かな

思いついた物だけでも「カリモーチョ」「Rebujito」「ティント・デ・ベラノ」「sol y sombra」「カラヒージョ」とかがある。

Comment by kace91 20 ポイント

(スペイン)

↑それはない。サングリアの無い夏とか想像出来んわ。

サングリア(西: sangría)は、スペインやポルトガルでよく飲まれているフレーバードワインの一種。

赤ワインに、一口大またはスライスした果物と甘味料を入れ、風味付けとしてブランデーあるいはスパイス(シナモンなど)を少量加え、一晩寝かす。

使用する果物にはレモン、リンゴ、バナナ、オレンジなどがある。甘味料としては砂糖・蜂蜜あるいはオレンジジュースなどの果物ジュースを用い、風味付けとしてはラム酒の場合もある。炭酸水や水で割って飲む場合もある。

サングリア

ティント・デ・ベラノまたはティント・デ・ベラーノ(西:Tinto de Verano)は、スペインで親しまれている赤ワインをベースにしたカクテル。名前は直訳すると「夏の赤(=赤ワイン)」を意味する。サングリアに似ているが、より簡単につくることができる。

赤ワインと任意の炭酸飲料を1対1~2で割り、ロックアイスを入れたタンブラーに注いでよく冷やして供する。ワインは安めのテンプラニーリョが最もよいとされ、その他ミディアムボディーが望ましい。炭酸飲料は甘いフレーバーがあるものが好まれ、最も代表的にはLa Caseraブランドの炭酸飲料、ほかにスプライトやセブンアップなどが用いられることもある。炭酸飲料の代わりに炭酸水を用い、砂糖を加えたレシピもある。

ティント・デ・ベラノ

Comment by youwon_jane 57 ポイント

(イギリス)

「アウトランダー」っていうテレビドラマ。

これはスコットランドの戦争をテーマにして、スコットランドで撮影されて、スコットランド人の役者を使ってるけどここでは全然知名度がない。

製作がアメリカの会社だからかも。テレビで放送されたこともないと思う!

Comment by Jaraxo 28 ポイント

(スコットランド在住のイングランド人)

↑スコットランドで「アウトランダー」を見かけるのは、観光客向けのロケ地ツアー案内のポスターくらいしかない。

Comment by depressedkittyfr 5 ポイント

↑アメリカ人がアメリカ人の視聴者向けに製作したものだからなー。

看護師のクレア(カトリーナ・バルフ)は夫とスコットランドのハイランド地方で休暇を過ごしていたが、途中に訪れたストーンサークルで、一人200年前にタイムスリップしてしまう!

辿り着いた先は、スコットランドとイングランドの緊張が高まる1743年。

密偵の疑いをかけられたクレアは、医療の知識を駆使して信頼を得ながら未来に戻る方法を模索していたが、困難な時代を生き抜くためにスコットランドの戦士ジェイミー(サム・ヒューアン)と結婚することに。現代と過去の愛と運命に翻弄されながら、 激動の時代を懸命に生き抜くクレアの物語。

Comment by codpiecesalad 130 ポイント

僕はフィリピン出身で今はオランダに住んでて何度かスカンジナビアに行ったことがある。

フィリピンでは「Michael Learns to Rock」や「M2M」「D'Sound」といったポップ歌手が非常に人気ある。

ただ、――僕は凄く驚いたんだけど――これらの歌手を聞いたこともないっていうスカンジナビア人(や他のヨーロッパ諸国の人)が多い。

フィリピンでは彼らの歌の一部はカラオケの定番になっていて、「D'Sound」を聞くとホームシックになってしまうくらい。

Comment by Possibly-Functional 79 ポイント

(スウェーデン)

↑スウェーデン人だけどそれらの音楽グループは全く聞いたことがない。

だからこのコメントはこのスレの模範解答例って感じがする。

Comment by onlyhere4laffs 26 ポイント

(スウェーデン)

↑「Michael Learns to Rock」は90年代に人気だったぞ。他は全く聞いたことないけど。

Comment by msbtvxq 20 ポイント

(ノリウェー)

↑「M2M」や「D’Sound」は彼等の母国であるノルウェーでは勿論人気があったけど、彼らの歌の人気があった時代から数十年経ってる。

だから若い世代は多分馴染みが無いと思うよ。

Michael Learns to Rock(マイケル・ラーンズ・トゥ・ロック、通称MLTR)は、英語で楽曲を演奏するデンマーク出身のソフトロックバンドである。1988年に結成し、これまで主にアジアで1,200万枚以上の売り上げを残している。

ヴォーカルのヤーシャが作り出す美しい旋律と甘くハスキーな歌声とが絶妙なハーモニーを奏でる。ヨーロッパ、東南アジア、南アフリカ等々、メロディ重視の音楽が評価される国での支持率は圧倒的に高い。

Michael Learns to Rock

M2M(エムツーエム)は、かつて活動していたマリオン・レイヴン(英: Marion Raven)とマリット・ラーセン(英: Marit Larsen)によるノルウェーの女性2人組ポップデュオである。

1999年にシングル「Don't Say You Love Me」でメジャーデビューを果たしたが、これがM2M最大のヒット曲となり商業的成功を収めた。

M2M (音楽グループ)

Comment by realfigure 54 ポイント

(イタリア)

これもそれに入るのか分からないし説明するのが難しいけど、カフェテリアやコーヒーショップでコーヒーを飲むという概念

ソファに座りながらラテやフラットホワイト、エスプレッソや淹れたてのコーヒーを飲んで何時間も店に滞在する「スターバックス形式」「ヒップスター形式」のやつのこと。

ある意味、この概念はイタリアで誕生して、スターバックスによって世界中で有名になったけどそういう場所はイタリアじゃかなり珍しい。

イタリアにあるコーヒーショップは基本的に古風で、テーブルとイス、長いカウンターがあって、そこで喉を火傷させながらエスプレッソを一気に飲む。

何でそんなことをするかというと後ろには五人くらい待ってるし、30分以上座ってるとウェイターが一分ごとに注文を取りに来て、さっさと出て行けってことを言外に伝えてくるから

Comment by iranicgayboy 51 ポイント

(イギリス)

↑伝統的な「コーヒーショップ/ハウス」は中東のもので、「Qahveh Khaneh(コーヒーハウス)」が最初に現れたのは15世紀のシリア、ヒジャーズ(サウジアラビア)、イエメン。それから中東全域に広がった。

そこは人が何時間もコーヒーを飲んだり、水タバコを吸ったり、おかずやお菓子を食べたりして政治や哲学、音楽や他の話題について議論するところだった。

Comment by SemenSemenov69 12 ポイント

↑その通り。イエメンが発祥の地。実際それが始まった地域はモカって呼ばれてる!

Comment by Massive_Echidna 23 ポイント

(イタリア)

↑確かにスターバックスはイタリアのカフェから着想を得たと思う。

ただ、最近外国に移住したイタリア人として言うと、イタリアではカフェにノートパソコンや本を持ち込んで数時間滞在し、雰囲気を楽しむなんて習慣はなかった

僕らはエスプレッソをさっと飲んだり、友人と会って話したりという社交の場としてカフェを使ってる。

Comment by realfigure 9 ポイント

(イタリア)

↑それ。だからそういうコーヒーショップ(僕は好きだけど)が「イタリア式」として売り出しているのがさっぱり分からない。

Comment by Ilarea24 1 ポイント

(スペイン)

↑スペインも一緒。

Comment by crucible 13 ポイント

(ウェールズ)

↑イタリアのエスプレッソ文化大好き。

僕が2019年にイタリアにいた時、大半のカフェやバーでは立ち飲みなら1ユーロ、座って飲むなら1.5ユーロというのが「非公式ルール」だった

ポルトフィーノでは違ったけど。

Comment by newbris 1 ポイント

↑ここオーストラリアではスターバックスがやってくる遥か前にイタリア人移民によってもたらされた。

1980年代にそういう伝統的なコーヒーショップは徐々に朝食/昼食カフェに変貌してオーストラリアの至る所に存在するようになった。

スターバックスがオーストラリアにやって来た時上手く行かなかったのは、既にコーヒー文化が根付きすぎていて、あんな不味いコーヒーを出すつまらないカフェが受け入れられなかったから

それから俺達はオーストラリア式のフラットホワイトを世界に送り出し始めた。

今、郊外にある我が家からは歩いていける距離にカフェが13軒あるけど、バーは2軒しかない。

1950年代にオーストラリアにやって来たイタリア人移民のおかげで辺鄙な田舎でもバリスタが淹れるコーヒーを味わうことが出来る。

けど、イタリア人移民にはオーストラリア式カフェよりもコーヒー愛により感謝してる。

モカ(英字転写:Mokha、Mocha、アラビア語: المخا、Al Mukha、アル=ムハー)は、イエメン共和国の都市である。 アラビア半島南西端にあり、紅海に面している。 アデンとホデイダが建設されるまでは、イエメンの主要港だった。

15世紀、珈琲豆の積出が始まった。 コーヒーノキの原産地はエチオピアであるが、これを世界に広めたのはアラビア半島の商人達で、モカはコーヒー発祥の地とされている。

モカ

ポルトフィーノ (イタリア語: Portofino, イタリア語発音: [ˌpɔrtoˈfiːno], リグーリア方言: Portofin) は、イタリアの漁村で、リグーリア海岸に面するリグーリア州ジェノヴァ県のコムーネ。

絵のような美しい港や、有名人が古くから訪れることで知られる高級リゾート地で、東京ディズニーシーのテーマポート「メディテレーニアンハーバー」や、ユニバーサル・オーランド・リゾートにある「ポルトフィーノ・ベイ・ホテル」のモデルにもなった。

ポルトフィーノ

Comment by SemenSemenov69 30 ポイント

イギリスには「Buckfast」というアルコール飲料がある。

これはイギリス南西部で修道士が醸造してたんだけど、イングランドでは人気が出なくて、スコットランドやアイルランド北部で大人気になった。

Comment by captaincrunk82 20 ポイント

(アメリカ合衆国)

アナスタシア。

僕(アメリカ人)がバイエルンに住んでいた2000年代初期、彼女は超人気歌手だった。

母国で彼女のことを知っているのは海外に住んでいた経験がある一部の人だけ。

Comment by ohhhlsen 27 ポイント

(デンマーク)

↑ほんとに?僕にとって「I'm Outta Love」「Left Outside Alone」は懐かしい曲で、大抵のプレイリストには入れてる。

Comment by msbtvxq 11 ポイント

(ノルウェー)

↑そうなのか。つい一時間前にノルウェー大手のラジオで「Paid My Dues」を聞いたばかりだ。

しかもその曲はこの国では彼女の最大のヒット曲ですらないのに。

彼女の歌の多くはリリースから二十年以上経ったのに今でもラジオでよく流れてる。

色褪せない名曲ばかり。

Comment by Brainwheeze 1 ポイント

(ポルトガル)

↑これはその通り。子供の頃彼女の曲をラジオでよく聞いてた。

アナスタシア(Anastacia、1968年9月17日 - )は、アメリカ合衆国・シカゴ出身の女性歌手。「Boom」は2002 FIFAワールドカップ公式ソング。

アナスタシア (歌手)

Comment by Acc87 19 ポイント

(ドイツ)

ドイツの色んなエレクトロニック音楽が東ヨーロッパではかなり人気があるけど、この国ではほとんど知られてない。

「Scooter」のように90年代に人気だったものもあれば、「Digitalism」や「Transmitter」のように小さなクラブやフェスのニッチ枠もあるけど、外国のフェスでは主役級になってる。

※「Scooter」

https://www.youtube.com/watch?v=4YxTa1AUqps※「Digitalism」

https://www.youtube.com/watch?v=azTuQXQyjOk※「Transmitter」

https://www.youtube.com/watch?v=m0WKXnMW_QAComment by MaritimeMonkey 40 ポイント

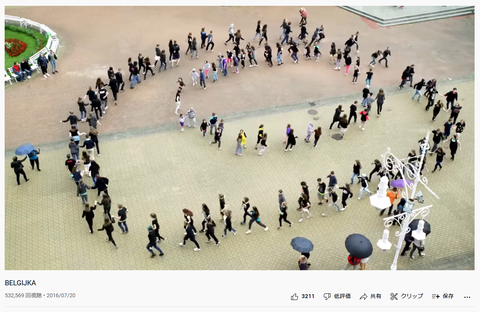

(ベルギー、フランドル)

ポーランドではLaïsの「't Smidje」って曲をかけながら踊る「Belgijka」ってダンスが人気。

https://www.youtube.com/watch?v=hz5RtnyBEEU

このグループはフランドルでは90年代後半から00年代初期の十年くらい有名だったんだけど、ニッチなフォークフェス以外ではほぼ忘れ去られた。

このダンスはそういうフォークフェスから出来たと思うんだけど、大半のベルギー人は知らない。

※「Belgijka」

https://www.youtube.com/watch?v=kj_32mo7m0s

Comment by Bijenkoningin2 9 ポイント

(ベルギー)

↑それは違うと思う。その歌はフランドルではかなり有名。自分が年寄りなだけかもしれないけど

Comment by MaritimeMonkey 4 ポイント

↑この曲は「Radio 2」のベルギーの歌トップ1000の中にすら含まれていない。

この曲をそういうリストの中に含めるとしたらこのラジオ局だろうけど、その中に入ってないんだから。

Comment by vingt-et-un-juillet 2 ポイント

(ベルギー)

↑それはない。僕は20代だけど、フランドルで僕ぐらいの年齢の人はみんなこの曲とダンスを知ってる。

Comment by Aga17 8 ポイント

(ポーランド)

↑確かにポーランドではかなり人気!

結婚式(最近25歳の友人が結婚式を挙げたけど「belgijka」が始まると皆参加してた)や「studniówka」(高校最終試験「matura」の100日前にあるプロムのこと)のような学校のイベントで踊ることが多い。

ウィキペディアによるとBelgijkaはChapelloiseに似てるけど、「't Smidje」限定のダンスだって。その通り! 😂

※「Chapelloise」はダンスパートナーを変えながら踊る伝統的なフォークダンスのことです。

https://en.wikipedia.org/wiki/Chapelloise

https://www.youtube.com/watch?v=Aq6uXW_P27A

Comment by Taco443322 17 ポイント

「モダン・トーキング」は東ヨーロッパの一部では人気だけど、ドイツで彼等の曲を聞いたことがある人はいないと思う

ただ、ボーカルの一人であるディーター・ボーレンは色んなテレビ番組において有名な「sexist jury」として人気がある。

※ディーター・ボーレンという人に詳しくないので「sexist jury」をどういうニュアンスで訳せばいいか分からず、そのままにしました。詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください。

Comment by NowoTone 7 ポイント

(ドイツ)

↑残念ながら彼等は昔ドイツでもかなり人気だったよ。

ドイツでは570万枚を売り上げてる(シングルとアルバム)。

まぁこの数字は世界で1億2000万枚売り上げてるのと比べたら比較にならないけど、ドイツで最も成功したグループの一つであることに違いはない。

Comment by msbtvxq 2 ポイント

(ノルウェー)

↑僕の母親は80年代彼等の大ファンだったからここノルウェーでも凄く人気だったんだと思う。

Comment by AppleDane 1 ポイント

(デンマーク)

↑デンマークでも人気だった

モダン・トーキング (Modern Talking) は、ドイツのポップデュオ。1984年結成。

ファルセットが特徴的なディスコサウンドで、本国ドイツに留まらず世界でも人気を博す。

現在までのアルバム総売上数は8,500万枚以上と、今もなお高い人気を得ており、ドイツ出身のデュオとしては最も成功したと言える。ディーター・ボーレン(Dieter Bohlen, 1954年2月7日 - )は、ドイツの歌手、音楽プロデューサー、作詞・作曲家。

![アウトランダー SEASON 1 ブルーレイ コンプリートパック(5枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-ZsgFLR1L._SL160_.jpg)