Comment by Peregrina1※この記事で紹介している動画は全て以下のプレイリストに入れています。

君達の国出身で最も有名な作曲家は誰?

隠れた逸材に興味がある。

reddit.com/r/AskEurope/comments/bl4165/classical_music_fans_who_is_your_countrys/

reddit.com/r/AskEurope/comments/d3z5dp/who_do_you_think_was_your_countrys_best_composer/

reddit.com/r/europe/comments/363ywo/what_is_the_most_famous_composer_to_ever_come_out/

reddit.com/r/classicalmusic/comments/4xey5g/who_are_your_favorite_composers_from_your_home/

reddit.com/r/classicalmusic/comments/etqemq/who_are_best_known_composers_from_your_country/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuw-ZwMGqW3Y7C7p12-ASu04Amjtzeu7M

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル:https://bit.ly/2Z9Rsek

Comment by ironicfinn 135 ポイント

ジャン・シベリウス

Comment by JBXGANG 1 ポイント

↑「Karelia Suite」はお気に入り。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=9nKtx5E5zlg

Comment by Carkis 8 ポイント

↑僕が好きなフィンランド人の作曲家はカイヤ・サーリアホ

Comment by the_rite_of_lingling 1 ポイント

↑ベルンハルト・クルーセルなんてどうだろう。

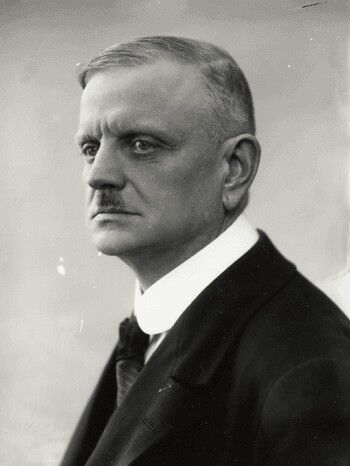

ジャン・シベリウス(スウェーデン語: Jean Sibelius [sɪˈbeɪliəs]; 1865年12月8日 - 1957年9月20日)は、後期ロマン派から近代にかけて活躍したフィンランドの作曲家、ヴァイオリニスト。フィンランドの最も偉大な作曲家であると広く認められており、同国が帝政ロシアからの独立を勝ち得ようともがく最中、音楽を通じて国民意識の形成に寄与したと看做されることも多い。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=dCIw_4oJ4Gg

ジャン・シベリウス

カイヤ・サーリアホ(Kaija Anneli Saariaho, 1952年10月14日 –)はフィンランドの現代音楽の作曲家。ヘルシンキ出身。

1980年代と1990年代の作品は、9人の奏者とライヴ・エレクトロニクスのための《光の弧 Lichtbogen》(1985-86年)や弦楽四重奏とライヴ・エレクトロニクスのための《睡蓮(秘密の花園III) Nymphéa (Jardin secret III)》(1987年)などのように、音色の強調や、伝統楽器と電子楽器の併用によって特徴づけられていた。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=wZC5cvfn8iw

カイヤ・サーリアホ

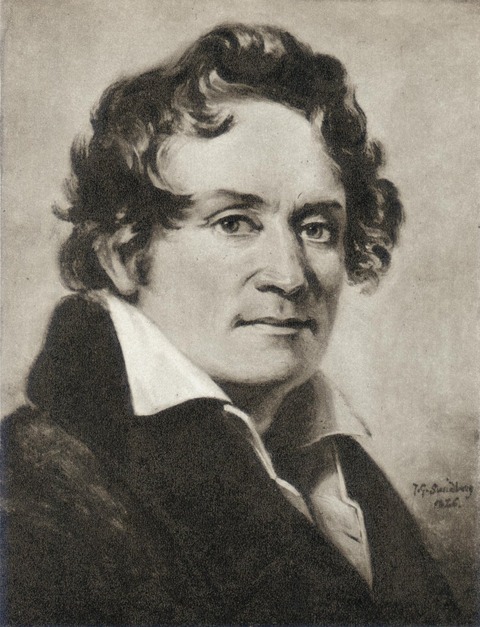

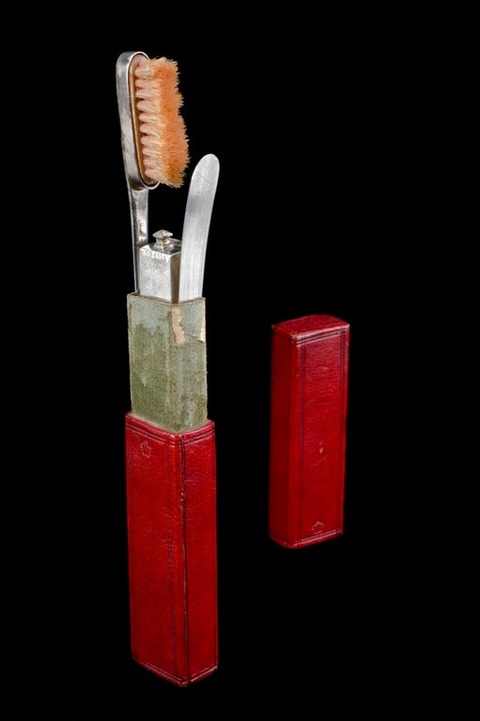

ベルンハルト・ヘンリク・クルーセル(Bernhard Henrik Crusell,1775年10月15日 - 1838年7月28日)は、スウェーデン系フィンランド人のクラリネット奏者、作曲家、翻訳家。「古典派における最も重要で最も国際的に知られたフィンランド生まれの作曲家であり、まさにシベリウス以前の傑出した作曲家。」と評される。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=_HtXSeZlnuE

ベルンハルト・クルーセル

Comment by jed_the_slav 122 ポイント

ショパン、シマノフスキ、ルトスワフスキ、グレツキ

細かい指摘で申し訳ないけど君は「最も有名な作曲家」を尋ねているのに、なぜ作曲家として隠れた逸材が書き込まれことのを期待したんだ 😃

カロル・マチエイ・シマノフスキ(ポーランド語: Karol Maciej Szymanowski, 1882年10月6日 - 1937年3月29日)は、ポーランドの作曲家。激動する時代に合わすかのようにその作風を何度か変えながら4つの交響曲、2つのヴァイオリン協奏曲、2つの弦楽四重奏曲、2つのオペラ、ピアノ曲や歌曲を残した。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=CQ1DwD5MYBc

カロル・シマノフスキ

ヴィトルト・ルトスワフスキ(Witold Lutosławski [ˈvitɔlt lutɔsˈwafskʲi], 1913年1月25日 - 1994年2月7日)は、ポーランドの作曲家、ピアニスト。ヴィトルド・ルトスワフスキとも呼ばれ、ポーランド楽派の黎明期に活躍した。

作曲時期、特に「ヴェネチアの遊び」以前と以後で作風は大きく変わるが、音楽の持つエネルギーを完璧に制御する技術を手中に収め、クライマックスを築く書法は生涯全体において共通する。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=-lA4kAirT9k

ヴィトルト・ルトスワフスキ

ヘンリク・ミコワイ・グレツキ(ポーランド語: Henryk Mikołaj Górecki, 1933年12月6日 - 2010年11月12日)は、ポーランドの現代音楽の作曲家。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=v_pn_cVqGJQ

ヘンリク・グレツキ

Comment by Tauer_Pauer 111 ポイント

バッハ、ベートーヴェン、ブラームス、シューマン・・・それに他にも沢山。

ヨハネス・ブラームス(Johannes Brahms、1833年5月7日 - 1897年4月3日)は、19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。J.S.バッハ(Bach)、ベートーヴェン(Beethoven)と共に、ドイツ音楽における三大Bとも称される。ハンブルクに生まれ、ウィーンに没する。作風はおおむねロマン派音楽に属するが、古典主義的な形式美を尊重する傾向も強い。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=1jB_6fpYY3o

ヨハネス・ブラームス

ロベルト・アレクサンダー・シューマン(Robert Alexander Schumann, 1810年6月8日 - 1856年7月29日)は、ドイツ・ロマン派を代表する作曲家。

ベートーヴェンやシューベルトの音楽のロマン的後継者として位置づけられ、交響曲から合唱曲まで幅広い分野で作品を残した。 とくにピアノ曲と歌曲において評価が高い。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=PO2lPPY43p8

ロベルト・シューマン

Comment by jvcollins0 105 ポイント

頭に思い浮かんだのはアーロン・コープランド、ジョージ・ガーシュウィン、レナード・バーンスタイン

Comment by chriswrightmusic 1 ポイント

↑ジョン・ウィリアムズは国の宝。彼が映画の作曲家って理由だけで低評価しないでほしい。

アーロン・コープランド(Aaron Copland, 1900年11月14日 - 1990年12月2日)は20世紀アメリカを代表する作曲家のひとり。アメリカの古謡を取り入れた、親しみやすく明快な曲調で「アメリカ音楽」を作り上げた作曲家として知られる。指揮や著述、音楽評論にも実績を残した。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=WVahuS9hk_s

アーロン・コープランド

ジョージ・ガーシュウィン(George Gershwin、1898年9月26日 - 1937年7月11日)は、アメリカの作曲家。本名、ジェイコブ・ガーショヴィッツ(Jacob Gershowitz)。ポピュラー音楽・クラシック音楽の両面で活躍しアメリカ音楽を作り上げた作曲家として知られる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=o7AGoPObYYU

ジョージ・ガーシュウィン

レナード・バーンスタイン (Leonard Bernstein、1918年8月25日 - 1990年10月14日)は、ユダヤ系アメリカ人の作曲家、指揮者であり、ピアニストとしても知られている。アメリカが生んだ最初の国際的レベルの指揮者になり、ヘルベルト・フォン・カラヤンやゲオルク・ショルティと並んで、20世紀後半のクラシック音楽界をリードしてきたスター音楽家だった。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=422-yb8TXj8

レナード・バーンスタイン

ジョン・ウィリアムズ(John Towner Williams、1932年2月8日 - )は、アメリカ合衆国ニューヨーク出身の作曲家、編曲家、指揮者。

スティーヴン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』(1975年)の音楽がアカデミー作曲賞を受賞。名実ともに映画音楽の第一人者となる。一連のスピルバーグ作品、『スター・ウォーズシリーズ』、後述するオリンピックの開会式の音楽が知られる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=FTiRrlgbYIM

ジョン・ウィリアムズ (作曲家)

Comment by Tramelo 83 ポイント

モンテヴェルディ、ヴィヴァルディ、ヴェルディ、ロッシーニ、プッチーニ、ベッリーニ、パガニーニ、レスピーギ、ブゾーニ・・・

クラウディオ・ジョヴァンニ・アントニオ・モンテヴェルディ(Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, 1567年5月15日洗礼 - 1643年11月29日)は16世紀から17世紀にかけてのイタリアの作曲家、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者、歌手。マントヴァ公国の宮廷楽長、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の楽長を歴任し、ヴェネツィア音楽のもっとも華やかな時代の一つを作り上げた。

モンテヴェルディの作品はルネサンス音楽からバロック音楽への過渡期にあると位置づけられており、長命もあいまって、その作品はルネサンスとバロックのいずれかあるいは両方に分類される。生前より高い人気を誇り、後世からは音楽の様式に変革をもたらした改革者とみなされている。オペラの最初期の作品の一つである『オルフェオ』を作曲したが、この作品は20・21世紀にも頻繁に演奏される最初期のオペラ作品となっている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=RajAq0Yd-s4

クラウディオ・モンテヴェルディ

ジュゼッペ・フォルトゥニーノ・フランチェスコ・ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi、1813年10月10日 - 1901年1月27日)は、19世紀を代表するイタリアのロマン派音楽の作曲家であり、主にオペラを制作した。「オペラ王」の異名を持つ。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=XttF0vg0MGo

ジュゼッペ・ヴェルディ

ジョアキーノ・アントーニオ・ロッシーニ(Gioachino Antonio Rossini, 1792年2月29日 - 1868年11月13日)は、イタリアの作曲家。多数のオペラを作曲し、『セビリアの理髪師』、『チェネレントラ』などは現在もオペラの定番である。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=N3QDi7el3jk

ジョアキーノ・ロッシーニ

ジャコモ・アントニオ・ドメニコ・ミケーレ・セコンド・マリア・プッチーニ(伊: Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini、1858年12月22日 - 1924年11月29日)は、イタリアの作曲家。その作品である『トスカ』、『蝶々夫人』、『ラ・ボエーム』などのオペラは今日でも上演の機会が多いことで知られる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=4mUgt_WgyXQ

ジャコモ・プッチーニ

ヴィンチェンツォ・サルヴァトーレ・カルメロ・フランチェスコ・ベッリーニ(Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, 1801年11月3日 - 1835年9月23日)はシチリア島・カターニアに生れ、パリ近郊で没した作曲家。主としてオペラの作曲家として有名である。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=yiGpm56Bi8s

ヴィンチェンツォ・ベッリーニ

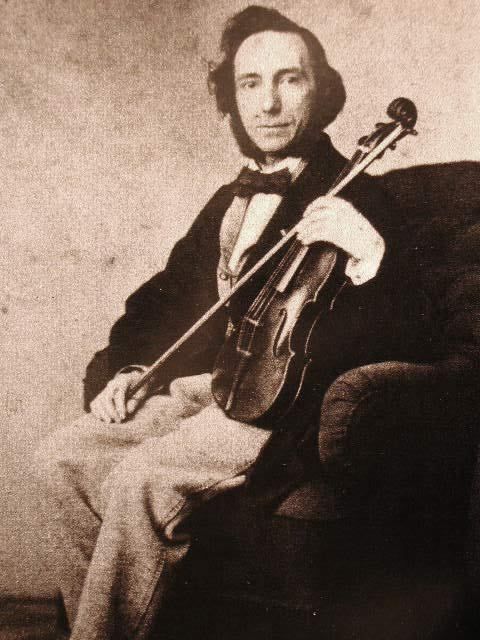

ニコロ・パガニーニ(Niccolò(あるいはNicolò) Paganini, 1782年10月27日 - 1840年5月27日)はイタリアのヴァイオリニスト、ヴィオリスト、ギタリストであり、作曲家である。特にヴァイオリンの超絶技巧奏者として名高く、「ヴァイオリンの鬼才」とも称される。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=EjAzqZMLMHY

ニコロ・パガニーニ

オットリーノ・レスピーギ(Ottorino Respighi, 1879年7月9日 – 1936年4月18日)は、イタリアの作曲家・音楽学者・指揮者。ボローニャ出身で、1913年からはローマに出て教育者としても活動した。1908年までは演奏家、とりわけヴァイオリン奏者やヴィオラ奏者として活動したが、その後は作曲に転向した。

近代イタリア音楽における器楽曲の指導的な開拓者の一人としてつとに名高く、「ローマ三部作」と呼ばれる一連の交響詩(《ローマの噴水(イタリア語: Fontane di Roma)》、《ローマの松(イタリア語: Pini di Roma)》、《ローマの祭り(イタリア語: Feste Romane)》)が広く知られる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=IvgyfqzLC0A

オットリーノ・レスピーギ

フェルッチョ・ブゾーニ(Ferruccio Busoni, 1866年4月1日 エンポリ - 1924年7月27日 ベルリン)は、イタリア出身でドイツを中心に世界中で活躍した作曲家・編曲家・ピアニスト・指揮者・教育者。本名はダンテ・ミケランジェロ・ベンヴェヌート・フェッルッチョ・ブゾーニ (Dante Michelangelo Benvenuto Ferruccio Busoni) 。作曲家として新古典主義音楽を提唱しただけでなく、電子音楽や微分音による作曲など、未来的な音楽像を提唱した。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=etyXF_gaNaI

フェルッチョ・ブゾーニ

Comment by EfeGuleroglu 30 ポイント

ファジル・サイ、アフメト・アドナン・サイグン、ウルヴィ・ジェマル・エルキン・・・(トルコ人)

ファジル・サイ(ファーズル・サイ、トルコ語: Fazıl Say [faːˈzɯl saj], 1970年1月14日 - )は、トルコ出身のピアニスト兼作曲家。日本では「鬼才! 天才! ファジル・サイ!」のキャッチコピーで知られ、アニメーション映画の劇伴作曲も手掛けた。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=gYtybgToH2Q

ファジル・サイ

アフメト・アドナン・サイグン(Ahmet Adnan Saygun、1907年9月7日 - 1991年1月6日)は、トルコの作曲家、音楽学者。

ジェマル・レシット・レイ、ハサン・フェリット・アルナル、ウルヴィ・ジェマル・エルキン、ネジル・カズム・アクセスとともにトルコの最初の世代の作曲家としてトルコ5人組と呼ばれた。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=1z-McedIUxc

アフメト・アドナン・サイグン

ウルヴィ・ジェマル・エルキン(Ulvi Cemal Erkin、1906年3月14日 - 1972年6月2日)は、トルコの作曲家。

作品には2つの交響曲、シンフォニエッタ、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲、ピアノとオーケストラのための協奏交響曲、室内楽曲、混声合唱のための10のトルコ民謡、ピアノ曲、歌曲などがある。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=qJYiJFkc35M

ウルヴィ・ジェマル・エルキン

Comment by filthyplebb 27 ポイント

アルヴォ・ペルト

アルヴォ・ペルト(Arvo Pärt, 1935年9月11日 - )はエストニア生まれの作曲家。しばしばミニマリズムの楽派に属する一人とされる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=dH3bkVapmGo

アルヴォ・ペルト

Comment by Annyunatom 20 ポイント

僕はインド人。

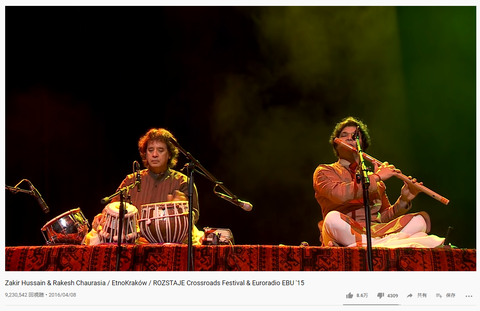

この「クラシック音楽板」が西洋以外のクラシック音楽も対象にしているかどうかは知らないけど、ヒンドゥスターニー・クラシック音楽に興味がある人にはシタール奏者のAnoushka Shankar、タブラ奏者のザキール・フセイン、サロード奏者のUstad Amjad Ali Khan

※「Anoushka Shankar」

https://www.youtube.com/watch?v=wLAXfkK-DPg

※「Ustad Amjad Ali Khan」

https://www.youtube.com/watch?v=aCz4tvuA8iU

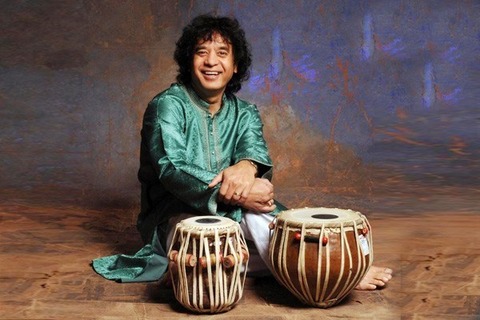

ウスタード・ザーキル・フセイン(Ustad Zakir Hussain ヒンディー語: ज़ाकिर हुसैन, ウルドゥー語: زاکِر حسین)はインド出身の世界的に有名なタブラ奏者。

北インドの伝統音楽、ヒンドゥスターニー音楽を基盤としているが、様々な海外ミュージシャンとも共演しており、グレイトフル・デッドのミッキー・ハートやヴァン・モリソン、ジョン・マクラフリンらとシャクティを、ビル・ラズウェルとタブラ・ビート・サイエンス等を組んでいた。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=O2K0ptoYpuc

ザキール・フセイン

Comment by cowboysted 9 ポイント

ジョン・フィールド。

「夜想曲」の父であり、アイルランド人の作曲家として唯一取り上げるに値する人物。

ジョン・フィールド(John Field, 1782年7月26日 - 1837年1月23日)は、19世紀の初めに活動したアイルランドの作曲家、ピアノ奏者であり、特に最初に「夜想曲」(Nocturne)を書いた作曲家として知られる。モスクワとサンクトペテルブルクに長く滞在して作曲・演奏活動を行い、後に『近代ロシア音楽の父』と呼ばれることになるミハイル・グリンカを指導するなど、ロシア音楽の発展に大きく寄与した。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=MPFv7FyuSlI

ジョン・フィールド

Comment by HoodedPianist 5 ポイント

これはクロード・ヴィヴィエ!

うちの国にはさほど作曲家がいないんだけど彼は本当に素晴らしい。

クロード・ヴィヴィエ(またはヴィヴィエール。Claude Vivier, 1948年4月14日 モントリオール - 1983年3月7日 パリ)はカナダの現代音楽の作曲家。1970年代初頭にカールハインツ・シュトックハウゼンに師事しており、旋律的な発想に、シュトックハウゼンの作曲技法からの影響が見られる。東洋の音楽にも影響され、とりわけバリのガムランに心酔した。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=KhDjUzapdgg

クロード・ヴィヴィエ

Comment by vansster 5 ポイント

チャールズ・アイヴズの交響曲は大好き。

チャールズ・アイヴズ(Charles Edward Ives、1874年10月20日 コネチカット州ダンベリー - 1954年5月19日ニューヨーク市)は、アメリカ合衆国の作曲家。アメリカ現代音楽のパイオニアとして認知されている。作品は存命中はほとんど無視され、長年演奏されなかった。現在では、アメリカ的な価値観のもとに創作を行なった独創的な作曲家と評価されており、録音もかなりの数が存在する。作品にはさまざまなアメリカの民俗音楽の要素が含まれている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=aMT_EGXQwyk

チャールズ・アイヴズ

Comment by namekuseijin 4 ポイント

エルネスト・ナザレー

エルネスト・ジュリオ・ナザレー (Ernesto Júlio Nazareth (またはNazaré とも), 1863年3月20日 - 1934年2月4日)は、ブラジルのピアニスト・作曲家。

一生をリオ・デ・ジャネイロで過ごした。「ブラジル風タンゴ」やショーロなど、国内の民族音楽に影響されたピアノ曲を量産した。そのような作曲姿勢から、しばしば「ブラジルのショパン」と呼ばれている。

ピアノ以外の音楽教育は学ばなかったため、残された作品はサロン小品と声楽曲ばかりであり、管弦楽曲や室内楽・カンタータやオラトリオのような分野の大作はなく、作曲技法も必ずしも洗練されていない。しかしながら、民衆音楽の影響のもとに切り開いた独自の素朴な詩境は、のちにヴィラ=ロボスから、「ブラジルの魂」と称賛された。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=PojvrW8mSX0

エルネスト・ナザレー

Comment by ToffeeKing 2 ポイント

これは間違いなくカール・ミカエル・ベルマン!

カール・ミーケル・ベルマン(Carl Michael Bellman、1740年2月4日 - 1795年2月11日)は、スウェーデンの詩人。スウェーデン国王グスタフ3世の時代に活躍した宮廷詩人。スウェーデンの王室歌となった「グスタフススコール」の作曲者。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=8qQJYM8jFLY

カール・ミカエル・ベルマン

Comment by Scarpia78 1 ポイント

アンリ・デュパルクの書いた旋律はかなり美しい。

「L'invitation au voyage」とか「La vie antérieure」

残念ながら彼はちょっと頭がおかしかったから自分で自分の楽譜の大半を焼いてしまった。

アンリ・デュパルク(ウジェーヌ・マリー・アンリ・フーケ・デュパルク、Eugène Marie Henri Fouques Duparc, 1848年1月21日パリ – 1933年2月12日モン=ド=マルサン)は、フランス後期ロマン派の作曲家。大部分の作品を自ら破棄したため、歌曲を中心にごく少数の作品しか残されていないが、「旅へのいざない」などの残された作品のいくつかはフランス歌曲を代表する歌曲とみなされている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=Ck9geoxCGkc

https://www.youtube.com/watch?v=Rjn07QqfDos

アンリ・デュパルク

Comment by zurfer75 23 ポイント

(ロシア)

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Ilyich_Tchaikovsky

Comment by Zyllber 17 ポイント

(オーストリア)

モーツァルトを超えるのは無理

Comment by nqd26 17 ポイント

チェコ共和国はアントニン・ドヴォルザークとベドルジハ・スメタナ。

あと名前がチェコっぽいからいつもグスタフ・マーラーのことをチェコ人だと思ってしまうけど彼はオーストリア人。

アントニーン・レオポルト・ドヴォルザーク(チェコ語:Antonín Leopold Dvořák [ˈantɔɲiːn ˈlɛɔpɔlt ˈdvɔr̝aːk] Cs-Antonin Dvorak.ogg 、1841年9月8日 - 1904年5月1日)は後期ロマン派におけるチェコの作曲家。チェコ国民楽派を代表する作曲家である。

ブラームスに才能を見いだされ、『スラヴ舞曲集』で一躍人気作曲家となった。スメタナとともにボヘミア楽派と呼ばれる。その後、アメリカに渡り、音楽院院長として音楽教育に貢献する傍ら、ネイティブ・アメリカンの音楽や黒人霊歌を吸収し、自身の作品に反映させている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=_9RT2nHD6CQ

アントニン・ドヴォルザーク

ベドルジハ・スメタナ(またはベドジフ・スメタナ ベトルジヒ・スメタナ、チェコ語: Bedřich Smetana [ˈbɛdr̝ɪx ˈsmɛtana] Cs-Bedrich_Smetana.ogg 、1824年3月2日 - 1884年5月12日)は、チェコの作曲家・指揮者・ピアニスト。

スメタナは、当時、オーストリア=ハンガリー帝国(オーストリア帝国)によって支配されていたチェコの独立国家への願望、チェコ民族主義と密接に関係する国民楽派を発展させた先駆者である。そのため祖国チェコにおいては、広くチェコ音楽の祖とみなされている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=pq2RnHH6tJo

ベドルジハ・スメタナ

グスタフ・マーラー(Gustav Mahler, 1860年7月7日 - 1911年5月18日)は、主にオーストリアのウィーンで活躍した作曲家・指揮者。交響曲と歌曲の大家として知られる。

マーラーの交響曲は大規模なものが多く、声楽パートを伴うことが多い。

多くの作品において、調性的統一よりも曲の経過と共に調性を変化させて最終的に遠隔調へ至らせる手法(発展的調性または徘徊性調性:5番・7番・9番など)が見られる。また、晩年になるにつれ次第に多調・無調的要素が大きくなっていった。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=cQFjDBFXN58

グスタフ・マーラー

Comment by nerkuras[S] 15 ポイント

(リトアニア)

リトアニアは多分ミカロユス・チュルリョーニス。

https://www.youtube.com/watch?v=BY4o2G6hmaQ

Comment by Crap_People 3 ポイント

(リトアニア)

↑彼は画家としての才能の方があったと思ってるけど、それでも偉大なリトアニア人の作曲家で比類ない存在であることには変わりない。

ミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニス(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis、1875年9月22日 - 1911年4月10日)は、リトアニア人画家・作曲家。

作曲家としての活躍は近年まで忘れられていたが、画家としては世紀末のロシア画壇で生前から注目されており、独自の幻想的な画風はカンディンスキーに影響を与え、ストラヴィンスキーもチュルリョーニスの絵画を持っていたことがある 。

チュルリョーニスの作品が現代のリトアニア文化に精神的に与えた影響は大きく、たとえば一般に政治家として有名なヴィータウタス・ランズベルギスは、本職はチュルリョーニス研究の音楽学者ならびにピアニストである。

ミカロユス・チュルリョーニス

Comment by Luliphant 11 ポイント

僕が好きなのはアルベルト・ヒナステラとアストル・ピアソラ

アルベルト・エバリスト・ヒナステラ(Alberto Evaristo Ginastera,1916年4月11日 - 1983年6月25日)は、アルゼンチンのクラシックの作曲家。ヒナステーラとも呼ばれる。ブラジルのヴィラ=ロボス、メキシコのチャベスやポンセらと並び、ラテンアメリカでもっとも重要なクラシック作曲家の一人である。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=N_xok2JJPy0

アルベルト・ヒナステラ

アストル・ピアソラ(Astor Piazzolla, 1921年3月11日 - 1992年7月4日)はアルゼンチンの作曲家、バンドネオン奏者。タンゴを元にクラシック、ジャズの要素を融合させた独自の演奏形態を産み出した。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=VTPec8z5vdY

アストル・ピアソラ

Comment by EdwardKenn_K 10 ポイント

フランツ・リスト

Comment by petimatrixster 6 ポイント

↑バルトーク・ベーラとリゲティ・ジェルジュ :)

フランツ・リスト(ドイツ語: Franz Liszt)、もしくはリスト・フェレンツ(ハンガリー語: Liszt Ferenc、1811年10月22日 - 1886年7月31日)は、王政ハンガリー出身で、現在のドイツやオーストリアなどヨーロッパ各地で活動したピアニスト、作曲家。

自身の生誕地であり、当時属していたハンガリー王国(当時はオーストリア帝国支配下の版図内)を祖国と呼び、ハンガリー人としてのアイデンティティを抱いていたことから、死後も「ハンガリー」の音楽家として認識・記述されることが多い。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=psCI_CQ9jaU

フランツ・リスト

バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュ(Bartók Béla Viktor János [ˈbɒrtoːkˌbe̝ːlɒˈviktorˌjɑ̈ːnoʃ], 1881年3月25日 - 1945年9月26日)は、ハンガリー王国のバーンシャーグ地方のナジセントミクローシュに生まれ、ニューヨークで没したクラシック音楽の作曲家、ピアニスト、民俗音楽研究家。

作曲以外にも、学問分野としての民俗音楽学の祖の1人として、東ヨーロッパの民俗音楽を収集・分析し、アフリカのアルジェリアまで足を伸ばすなどの精力的な活動を行った。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=uUG5fYLSC8w

バルトーク・ベーラ

リゲティ・ジェルジュ・シャーンドル(Ligeti György Sándor [ˈligɛti ˌɟørɟ ˌʃɑ̈ːndor]、1923年5月28日 - 2006年6月12日)は、ハンガリー系オーストリア人の現代音楽作曲家。クラシック音楽で実験的な作品を多く残したほか、スタンリー・キューブリック監督作「2001年宇宙の旅」や「シャイニング」などに音楽が使用されたことでも知られる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=RCNzwdLwA8g

リゲティ・ジェルジュ

Comment by MadsVold 23 ポイント

エドヴァルド・グリーグ

Comment by raydene 14 ポイント

↑ああ、俺達はあまりクラシック音楽に貢献してないけど少なくともグリーグがいる。

エドヴァルド・ハーゲルップ・グリーグ(Edvard Hagerup Grieg [ˈɛdʋɑɖ ˈhɑːɡərʉp ˈɡrɪɡ]、1843年6月15日 - 1907年9月4日) は、ノルウェーの作曲家である。

グリーグはノルウェーの民族音楽から着想を得て、国民楽派の作曲家として注目された。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI

エドヴァルド・グリーグ

Comment by King_Inde_ 4 ポイント

ジョルジェ・エネスクをチェックしてみると良い。彼は隠れた逸材。

僕が好きなのは彼の「Symphony No. 1」と「2 Romanian Rhapsodies」

ジョルジェ・エネスク(George Enescu, [ˈd͡ʒe̯ord͡ʒe eˈnesku], 1881年8月19日 - 1955年5月4日パリ)はルーマニアの作曲家、ヴァイオリニスト、ピアニスト、指揮者、音楽教師。

エネスク作品の多くはルーマニアの民俗音楽に影響されており、最も有名な作品としては、2つの「ルーマニア狂詩曲」(1901年–1902年)や歌劇「エディプス王(英語版)」(1936年)、3つの管弦楽組曲がある

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=mbVcbCZfgaM

https://www.youtube.com/watch?v=Y_GZW_kC-aQ

ジョルジェ・エネスク

Comment by [deleted] 9 ポイント

ジョルジェ・エネスクとCiprian Porumbescuの二人は有名。

※「Ciprian Porumbescu」

https://www.youtube.com/watch?v=5leWZnZ5Qt8

Comment by Carkis 4 ポイント

レーモンド・マリー・シェーファー

レーモンド・マリー・シェーファー(Raymond Murray Schafer, 1933年7月18日 - )は、カナダを代表する現代音楽の作曲家。サウンドスケープの提唱者。

作品はしばしばテープなどの電子音楽と組み合わせて作曲されている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=GiOhtgR1T0k

レーモンド・マリー・シェーファー

Comment by AW038619 5 ポイント

譚盾・・・他が出てこない :(

譚盾(タン・ドゥン、Tan Dun, 1957年8月8日 - )は、現代中国を代表する作曲家である。映画『グリーン・デスティニー』や『HERO』のための映画音楽を作曲し、グラミー賞やアカデミー賞を受賞したことでも有名。

シャーマン出身の出自にふさわしく、初期作品「オン・タオイズム」では指揮者(作曲者自身を想定したもの)のグリッサンドを多用した甲高い裏声が存分に用いられ、オーケストラも弦楽器のグリッサンドをはじめとする様々な特殊奏法でこれらのグリッサンドを模倣する。これが譚のオーケストレーションの大きな特徴となり、現在まで続く彼のあらゆる作品に応用されている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=dr2Qv4tu_IA

譚盾

Comment by Crimsonavenger2000 4 ポイント

オランダ人だけど誰かいる? .-.

Comment by Lekkerstesnoepje 2 ポイント

↑初心者にはルイ・アンドリーセンがお勧め ;)

ルイ・アンドリーセン(Louis Andriessen, 1939年6月6日 - )は、アムステルダムに拠点を置くオランダの作曲家、ピアニスト。

イーゴリ・ストラヴィンスキーとアメリカのミニマリズムの影響を組み合わせたものが、アンドリーセンの円熟した音楽である。アンドリーセンの和声作品はほとんどのミニマリズムの協和音の様式性を避け、戦後ヨーロッパの不協和音を好み、巨大な音塊の形をとることが多い。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=Oeei7-Yxusg

ルイ・アンドリーセン

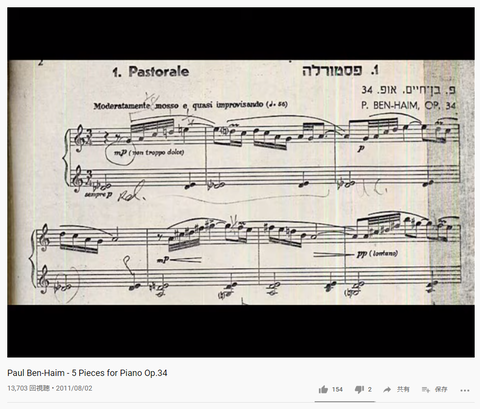

Comment by CreepyBlueBlob 4 ポイント

パウル・ベン=ハイム

パウル・ベン=ハイム(ヘブライ文字:פאול בן חיים, ラテン文字:Paul Ben-Haim、1897年7月5日 - 1984年1月20日)は、イスラエルの作曲家。

ユダヤ民族音楽を特に擁護したが、自身の作風は後期ロマン派に中東の要素を備えたもので、エルネスト・ブロッホとも共通性があるものだった。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=dLkE1BT2Nag

パウル・ベン=ハイム

Comment by winepigsandmush 3 ポイント

多分ダグラス・リルバーン

https://youtu.be/EionB5Sql8M

ダグラス・リルバーン(Douglas Gordon Lilburn, ONZ, 1915年11月2日 - 2001年6月6日)は、ニュージーランド出身の作曲家。

初期の作風はヨーロッパの後期ロマン派に強く影響されていた。1950年代にはその上に十二音音楽とセリエル音楽を取り入れ、1960年代以降はもっぱら電子音楽を作曲した。

ダグラス・リルバーン

Comment by cileamoure 2 ポイント

エンリケ・ソロ

彼は著名なピアニストであり、指揮者、教師としても賞賛を集め、1921年に作曲された「シンフォニア・ロマンティカ」はチリ初の交響曲として、チリの音楽史に記されています。

作品はどれも南米の民族要素とイタリアの明るさが融合されており、魅惑的な響きと甘い旋律は聴き手の心を捉えます。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=FC5_n6Qo-X4

ソロ(エンリケ) Soro, Enrique

Comment by VEX_Duda 2 ポイント

ジョゼ・ヴィアナ・ダ・モッタ、フェルナンド・ロペス=グラサ

ジョゼ・ヴィアナ・ダ・モッタ(José Vianna da Motta, 1868年4月22日 サントメ – †1948年6月1日 リスボン)は、ポルトガルのピアニスト・作曲家。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=Wj0OslHR60U

ジョゼ・ヴィアナ・ダ・モッタ

フェルナンド・ロペス=グラサ(Fernando Lopes-Graça、1906年12月17日 - 1994年11月27日)は、ポルトガルの作曲家、音楽学者。

作風は主にポルトガルのポピュラー音楽から影響を受けている。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=TedX_kY0yVo

フェルナンド・ロペス=グラサ

Comment by cool_lady 9 ポイント

(アルメニア)

アラム・ハチャトゥリアン!

https://www.youtube.com/watch?v=ZNqMnfCxxC4

アラム・イリイチ・ハチャトゥリアン(アルメニア語: Արամ Խաչատրյան [ɑˈɾɑm χɑt͡ʃʰɑt(ə)ɾˈjɑn], グルジア語: არამ ხაჩატურიანი, ロシア語: Ара́м Ильи́ч Хачатуря́н (Aram Il'ich Khachaturian), 1903年5月24日(グレゴリオ暦6月6日) - 1978年5月1日)は、旧ソビエト連邦の作曲家、指揮者。アルメニア人であり姓は、ハチャトゥリャーン、ハチャトゥリャンなどとも表記される。ソ連人民芸術家。プロコフィエフ、ショスタコーヴィチと共にソヴィエト3巨匠の一人と称された。

アラム・ハチャトゥリアン

Comment by Cr4ke 3 ポイント

(デンマーク)

多分カール・ニールセンだと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=17YFHFN1BNc

カール・ニールセン(またはニルセン、ニルスン、 Carl August Nielsen デンマーク語発音: [kʰɑːl ˈnelsn̩], 1865年6月9日 - 1931年10月3日)は、デンマークの作曲家。デンマークでは最も有名な作曲家であり、同国を代表するにとどまらず北欧の重要な作曲家として知られている。

生前のニールセンの評価は国内と国外の両方で傍流の音楽どまりであった。1960年代以降にレナード・バーンスタインらを通じて人気の高まりを見せ、ようやく彼の作品は国際的なレパートリー入りを果たすことになる。デンマークでは2006年に文化省が国の最も偉大な音楽12曲を選定した際に、ニールセンの作品から3曲が選ばれて彼の名声は折り紙付きのものとなった。彼が残した大衆向けの歌曲や合唱曲はデンマークの学校や家庭などに広く普及し、今日でも歌われている。

カール・ニールセン

Comment by theNobodyyy 1 ポイント

スロベニアはヤコブス・ガルス!!!

ヤコブス・ガッルスまたはヤーコプ・ハンドル(Jacobus Gallus Carniolus (Jacob Handl), 1550年 クライン地方ライフニッツ Reifnitz(現スロベニア南部・リブニツァ Ribnica) - 1591年7月18日 プラハ)は、スロベニア出身の後期ルネサンス音楽の作曲家、シトー会会士。宗教曲で著名。

ガルスの包括的で折衷的な作曲様式は、古典的なものと近代的なものを融合させている。ガルスは定旋律を用いることは滅多になく、当時は新しかったヴェネツィア楽派の合唱様式を優先させてエコーやステレオ音響の効果を追究したが、それでもなお同時に以前の通模倣様式への知悉も示している。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=gxyqDRV_h50

ヤコブス・ガッルス

Comment by catob7 1 ポイント

トマス・タリス

トマス・タリス(Thomas Tallis, 1505年頃 - 1585年11月23日)は、16世紀イングランド王国の作曲家、オルガン奏者。

この時期のオルガンはショート・オクターブもまだ用いられていた時代なので、器楽作品から地味で目立たない印象を与えることが多い。しかし、タリスが名声を決定的にしたのは「40声のモテット『我、汝の他に望みなし』」のような過剰多声楽曲である。和声的には単純でも、聴取の限界を超えた声部が幾重にも重なり、他にありえない荘厳さを生み出す。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=C3nxOF8wnMk

トマス・タリス

Comment by chazskellon 1 ポイント

グスターヴ・ホルスト

グスターヴ・ホルスト(Gustav Holst / Gustavus Theodore von Holst, 1874年9月21日 - 1934年5月25日)は、イギリスの作曲家。最も知られた作品は、管弦楽のための組曲『惑星』であるが、全般的に合唱のための曲を多く遺している。イングランド各地の民謡や東洋的な題材を用いた作品、また、吹奏楽曲などでも知られる。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=be7uEyyNIT4

グスターヴ・ホルスト

Comment by drakonsdi 1 ポイント

セルゲイ・プロコフィエフ

セルゲイ・セルゲーエヴィチ・プロコフィエフ(ロシア語: Сергей Сергеевич Прокофьев シェルギェーイ・シェルギェーイェヴィチュ・プラコーフィイェフ;ラテン文字転写の例:Sergei Sergeevich Prokofiev、1891年4月23日 - 1953年3月5日)は、ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。

プロコフィエフは自身の作品を構成する要素として「古典的な要素」「近代的な要素」「トッカータ、もしくは "モーター" の要素」「叙情的な部分」「グロテスク」の5つを上げている。初期には急進的な作風を取る一方、長期の海外生活中の作品は次第に新古典主義的で晦渋なものとなったが、ソヴィエト連邦への帰国後は社会主義リアリズムの路線に沿った作風へ転換し、現代的感覚と豊かな叙情性を併せ持つ独自の境地へ到り、多くの傑作を生んだ。

快活なリズム感、斬新な管弦楽法は、ティシチェンコやシチェドリンなど後代のロシアの作曲家に影響を与えた。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=mF8oTzXoyts

セルゲイ・プロコフィエフ

Comment by seppiano 1 ポイント

イラン人だけどアフマド・ペジマンとMorteza Hannanehを挙げておく。

※「Morteza Hannaneh」

https://www.youtube.com/watch?v=sPaWhE_EGA8

アフマド・ペジマン(ペルシア語:احمد پژمان、Ahmad Pejman、1935年 - )は、イランの作曲家。

現在はサンタモニカに在住し、管弦楽曲や合唱曲や映画音楽を作曲している。

※関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=-EIKh5qsPKY

アフマド・ペジマン