こちらは明治時代の倫理学者だった中島力造が明治43年(1910年)に官命によって欧米各国の教育制度を視察した時の視察記・旅行記(『欧米感想録』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

<中島力造>

中島 力造(なかじま りきぞう、安政5年1月8日(1858年2月21日) - 大正7年(1918年)12月21日)は倫理学者。同志社英学校最初の学生のひとりで開校当初元良勇次郎、上野栄三郎とともに真っ先に駆けつけた。

日本に初めてT・H・グリーンの思想を導入。その普及に努め、功利主義から理想主義への倫理学の拡充を図り、倫理学の学としての独立性を確立した。personalityやpersonの訳語として「人格」を定着させたのも彼の功績である(もともと「人格」という語はカント哲学に基づく倫理学的用法によるものだった)。

中島力造

参考文献:中島力造 『欧米感想録』 1911年 東亜堂書房

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

●日本人とヨーロッパ人では君主に対する感じが異なっているという記述です。

歐羅巴各國では、如何に盛なる國であり、如何に富んで居る國であるといつても、皇室又は主權者に對する咸じが、日本とはまるで異つて居るのであります、

日本のやうに皇室が萬世一系でないためでもありませうが、兎に角皇帝陛下皇后陛下に對して、向ふの人が持つて居る咸じは、日本の人民が皇室に對する咸じとは非常に異つて居る、

唯だ主權者であるから服從して居るといふ風で服從して居る者が多い、國王又は皇帝に對する咸じが、餘程我々とは異つて居る、

中島力造 『欧米感想録』 1911年 東亜堂書房 p.35

【要約】

日本人と西洋人では皇室/王室に対する感じが違っていて、西洋人は単に権力者だから従っているような感じがするという内容です。

【備考】

当時の日本人による旅行記では西洋各国の君主や国民の君主に対する見方というものに触れられることが多く、その中でもイギリスの国王/女王の話題は多いのですが当時の日本人からすれば理解できなかったことが多いようで困惑交じりで書かれている印象を記述から受けます。

特にクロムウェルが「反逆者」であるにもかかわらず銅像が英国議会であるウェストミンスター宮殿に設置されていたりすることについては憤りすら込められて書かれている事があり、例えば、1901年発刊の「欧米管見」や1916年発刊の「大英国の表裏」では以下のように言及しています。

要約するとクロムウェルの銅像が英国議院に建てられている事を不忠ではないかと考え、日本人とイギリス人では随分と考えが違っているという感想を残しています。

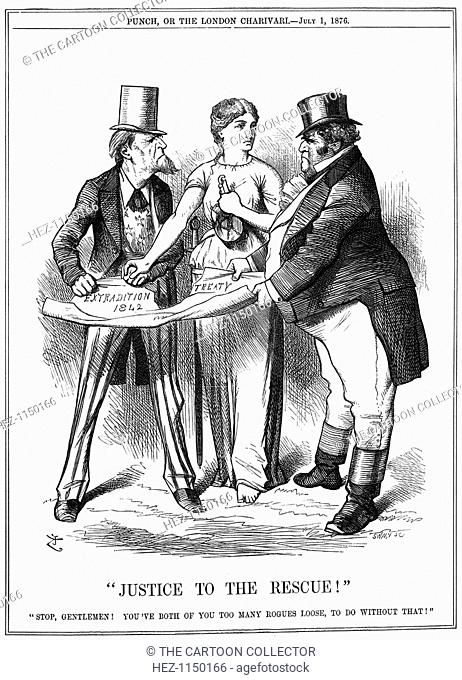

議院の内外には所謂名君賢相の遺跡を表彰する爲め大なる紀念の肖像が林立して居る、其中にクロンウエルの像が著しく私の眼に留つた、

クロンウエルは謂(い)はば日本の足利尊氏に類する人、否な、尊氏よりモトツ酷い不臣の事をしたのである、其人の肖像が議院の表に麗々しく紀念として建てられて居る、

更に議院の中に這入れば上院と下院とに通ずる廊下には英吉利の名譽を表彰する歴史畫の多くを掲げてある、其中に極く寂しい圖(ず)が一ツある、就いて是を看れば彼クロンエルに死刑の宣告を受けた英王チヤーレス一世の葬式の圖であツた、

英人は之を以て名譽とするであらうか、我輩には解し難い、我々は後醍醐帝の船上山の遷幸の圖を看ては憤慨に堪へない、然るに英吉利の國民は國王を死刑に處してその寂しき葬式の様を手柄かましく數百年の後まで之を議院に掲げて居るのは随分不臣の至りではないかと想ふ、

大岡育造編 『欧米管見』 1901年 大岡育造 pp.2-3

英國の議院を見物に行つた時に第一に驚いたものは議院内に建てられてある「クロンウエル」の銅像で、次に驚いたものは傍聽人控席にある壁畫(へきが)であつた、前者は即ち西暦千六百四十九年にチヤールス二世を弑し奉つた大逆人で、後者は西暦千六百八十二年帝王の使者と議會(ぎかい)と衝突して遂に帝王をして議會の意に從はしめた事柄である。

(中略)

自國の陛下を弑し奉つたクロンウエルを、假令(たとえ)其處に如何なる道理があるにもせよ崇拝の的として議會の構内に建てて居る英國と、萬世一系の天皇陛下を戴いて陛下は吾等を陛下の赤子として愛慈み給ひ、我等は我等の家長として神人格として崇敬し奉り、曾て陛下と臣民と衝突した事なき日本と、議會と帝王の使者と衝突して遂に帝王をして議會の意に從はしめ是を以て唯一の誇りとして居る英國とは大に異ならざるを得ないのである、

早川徳次 『大英国の表裏』 1916年 富山房 pp.164-165

ウェストミンスター宮殿になぜクロムウェルの銅像があるのかということについては海外の質問サイトでも取り上げられていました。回答を見る限りではこの銅像を建てる際には賛否両論巻き起こったようで最終的には私人による寄付という形で建てられたそうです。

関連:Why is there a statue of Oliver Cromwell, a well known anti-monarchist and republican, outside the British Parliament?

※ウェストミンスター宮殿にあるクロムウェル銅像

現代の海外掲示板などでもたまにクロムウェルの話題を見かけることはありますが、どちらかといえば否定的に見られている事が多く、肯定的な評価がされる場合は軍事面やイギリスの国家制度への影響について言及されることが多いです。

関連:What do you think of Oliver Cromwell?

What do the British think of Oliver Cromwell?

Why Oliver Cromwell may have been Britain’s greatest ever general – new analysis of battle reports

上記の記述は当時の日本人らしい感想だと思い、当時の日本人は大体このように考えていたのではないかと思ったのですが、一応当時の日本の書籍でクロムウェルがどのように扱われているか調べてみたところ、悪く書いている記述も多い一方で、意外と評価している記述も少なくありませんでした。

クロンウエルは英國人の最も偉大なる者にて、他か佛人を代表する如く、古今英雄の中に立つて英人を代表せり。

塩見平之助 『偉人之風化 修養逸話』 1909年 東亜堂 p.16

簒奪者、壓制者の權化たるクロンウエル

山本実彦 『我観南国』 1900年 文学同志会 p.178

彼は飽迄で直情徑行の偉人にして、正義のため、人道のためには何物をも犠牲に供せんとせり、

増田義一 『東西名士発奮之動機』 1910年 実業之日本社 p.309

なんと云ふ亂暴な惡魔でしよう、クロンウエルと云ふ奴は、惡い奴ですね。

日本童話学院編 『童話の西洋歴史』 1925年 中央出版社 p.283

クロムウェル以外でも自国の国王や女王の処刑場面等に対するイギリス人の態度について日本人の旅行記で色々書かれていますが、その一例としては1911年発刊の「南北四万哩」があり、その中で著者はマダム・タッソー館という蝋人形館を訪れた際、アン女王の処刑場面を再現した所で観客が指を差しながら談笑している様子を見て日本人の帝室観ではイギリス人の王室観を理解するのは難しいと述べています。

有名なるマダム、チユソーの蝋細工館を訪ふ、その歴史部の一舞臺(ぶたい)として再びアン女王刑戮(けいりく)の状を目撃す、而(しか)も觀覽(かんらん)老幼の客指呼談笑す。

思ふに吾人の同胞は鎌倉に大塔宮幽囚の巖窟に臨みて皆期せずして悲憤の情に驅らるるもの、吾等の帝室觀を以て今英人の王室觀を判ぜんとする徹透缺(か)く寧ろ當然のみ。

大庭柯公 『南北四万哩』 1911年 政教社 p.104

マダム・タッソー館(Madame Tussauds)は、イギリスのロンドンにある蝋人形館。ロンドンの観光名所のひとつ。

マダム・タッソー館

イングランド王ヘンリー8世の2度めの王妃。エリザベス1世の母。初めは王妃キャサリンの侍女であった。のち王の寵(ちょう)を得て1533年結婚したが,教皇クレメンス7世はこれを認めず,イギリス宗教改革の原因となる。不義を理由にロンドン塔で処刑された。

アン・ブーリン

護良親王(もりよししんのう)は、鎌倉時代末期から建武の新政期の皇族・僧侶・武将・天台座主・征夷大将軍。還俗前の名は尊雲法親王(そんうんほっしんのう)、通称を大塔宮(正式には「おおとうのみや」/俗に「だいとうのみや」)とも。

元弘の乱で鎌倉幕府を打倒することに主たる功績を挙げ、建武の新政では征夷大将軍に補任。しかし、尊氏を疎む護良は、武士好きで足利尊氏を寵愛した父とはすれ違いが多く、将軍を解任され、やがて政治的地位も失脚、鎌倉に幽閉される。のち、中先代の乱の混乱の中で、足利直義の命を受けた淵辺義博によって殺害された。鎌倉宮の主祭神。

護良親王

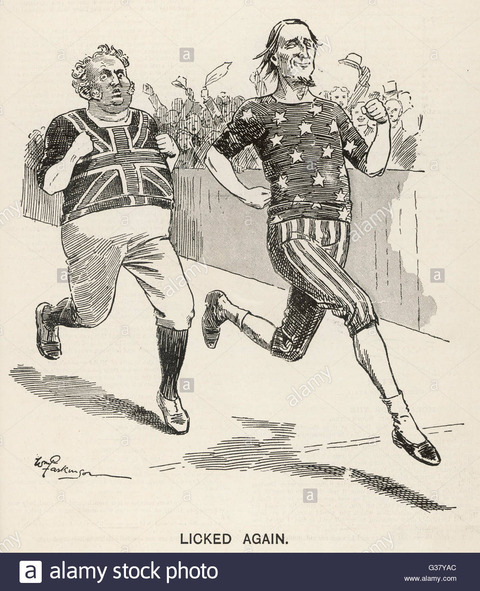

上記の記述だけだと西洋人が国王に敬意を払っていないような印象を受けますが、当時の日本人の旅行記には西洋人が国王に対して敬意が払っているという記述も多く見かけます。それらの記述の中では西洋では敬意の払い方が日本とは違っているという書き方をされる場合が多いです。

英人の王室を敬愛するの情は甚だ切にして、女皇を見ると誠に赤子の慈母を慕ふに異ならず、例へば盛典の當日(とうじつ)には老若男女各勝手次第に祝辞を女皇に奉らんとするもあれば、物品を呈せんとするもあり、

鎌田栄吉 『欧米漫遊雑記』 1899年 博文館 p.87

群衆は帽子を掲げハンケチを振つて、敬祝の意を表する。我が日本であつたなら、臣民は咸涙にむせんで、粛々として頭も擡(もた)げ得ぬ所であるが、そこは又國風が多少違つてゐる。

幣原坦 『世界小観』 1912年 宝文館 p.321

ドイツ国民は帝王を尊敬し政府を尊重する気持ちが強い。そこで日本の本国から使節が来るということを聞いた教師が、留学生にわざわざ休暇を与えて公館に伺候させ、地方にいるものまでベルリンに集合させたのである。

学業に関係ないからと言ってこれを怠ろうとしたものは、道を知らぬものだと批判されたということである。英米では、こんなふうに学生が送迎に気を使ったりすることを却って笑っていた。国々の人情がそれぞれ異なることはこんなところにも見える。

久米邦武編著 『特命全権大使米欧回覧実記 3』 2008年 慶應義塾大学出版会 p.336

これらは日本人から見た君主観ですが、明治時代に来日した西洋人も日本人の君主観については目を引かれたようで言及している事が多いです。

それらはどれも興味深いものばかりなのですが、その中でも、明治五年に横浜でされた鉄道開通式においてジョン・レディー・ブラックが目撃した以下の出来事は当時の様子がよく分かるものではないかと思います。

そこでミカドはかねて用意してあった控室にしりぞき、汽車が江戸へ向って帰路につてまでの間、しばらくお体みになった。ところがここで記録する価値が充分にあるような出来事が起った。

ミカドと官吏全部が式台をはなれるとすぐに、民衆はこの式台めがけて駆け込み、ほんの二、三分のうちに、陛下が坐っておられた椅子はめちゃくちゃに壊され、陛下が踏まれた敷物はずたずたに引き裂かれてしまった。

どちらかひとつの切れっ端をほんの一片でも確保できた人はだれしも、自分を非常な幸運児だと思った。警官はそれを防ごうとしたけれども、何もできなかった。

ジョン・レディー・ブラック 『みかどの都』 1968年 桃源社 p.159

現代日本人から見ると当時の日本人のこの行動はある程度理解できても、凄い出来事であることには変わりないのではないでしょうか。ましてや西洋人からすればこの出来事がどれほど衝撃的だったかは察するに余りあり、著者が「記録する価値が充分にある」としたのも頷けます。

![荒涼館 チャールズ・ディケンズ原作 HDマスター BBC文芸ドラマ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51l+VuzjS7L._SL160_.jpg)