こちらは明治時代の編集者、政治家だった坪谷善四郎が明治40年(1907年)に欧米各国を訪れたときの旅行記(『世界漫遊案内』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述をまとめた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

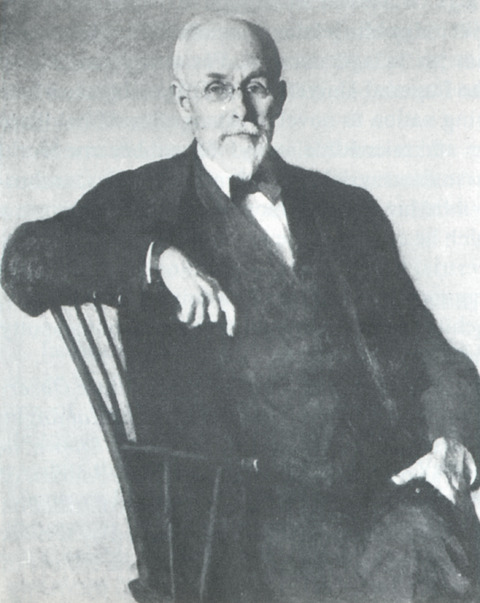

<坪谷善四郎>

坪谷 善四郎(つぼや ぜんしろう、文久2年2月26日(1862年3月26日) - 昭和24年(1949年)3月24日)は日本の出版人、編集者、政治家。号は水哉(すいさい)。

東京専門学校(現・早稲田大学)邦語政治科在学中、博文館に入社。編集局長を経て1918年取締役就任。1895年には雑誌『太陽』の創刊にあたり初代主筆、編集主幹としてこれに従事した。政治家としては1901年以来7期にわたって東京市会議員を務め、1907年開館の東京市立図書館(現・日比谷図書文化館)建設につくした。

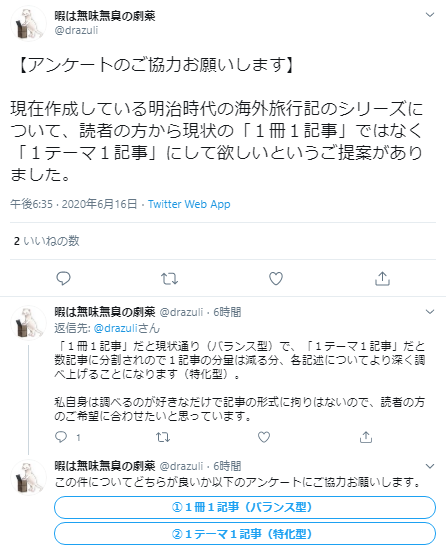

坪谷善四郎参考文献:坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館<アンケート>読者の方からこの明治時代の旅行記の記事について、「1冊1記事」ではなく「1テーマ1記事」にしてほしいという要望を頂きました。この件についてどちらの希望が多いかツイッター上でアンケートを取っているのでよろしければご協力お願いします。

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuw-ZwMGqW3ZcmQICv8NxZpn0uiUzy1SM●こちらはブルガリアのホテルの壁に日本の地図が掲げられていることについての記述です。

不思議な事には、壁間に掲げた二箇の額を見ると、日本を中心とした朝鮮及露領沿海州の地圖(ちず)と、極東の地圖とである。

(中略)

終に日露の大戰役と爲(な)り、露國は此の方面にも失敗して、日本が極東の新興國と爲た。で、勃牙利(ブルガリア)人は、大いに日本を尊敬し、常に自ら近東の日本たらんことを望んで居るとは、是れ同國人の語る所である。成程然うであらう。

其れで始めて、國民に露西亞風俗の多いのも、ホテルの壁間に日本や極東のを掲げて居るのも、詳(つまびら)かに理由が分つた。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 pp.412-416

【要約】

ブルガリアのホテルに日本を中心とした地図と極東の地図が掲げられているので坪谷善四郎が不思議に思っていたところ、ブルガリア人がロシアを破った日本を目標としてそうしているとブルガリア人から聞いて納得したという内容です。【備考】

「(中略)」の部分は長かったので省略したのですが、簡単に言うとロシアがブルガリアに干渉していた歴史について説明されていました。 先日取り上げた長谷場純孝の「欧米歴遊日誌」でも触れましたが、日露戦争の結果特に東欧諸国で日本の勝利を歓迎されたという記述を当時の旅行記では頻繁に見かけます。

アメリカ合衆国や西洋諸国でも同じように歓迎されたという記述を見かけはするのですが、文章から伝わってくる熱量のようなものが東欧諸国だと全然違っているのが特徴の一つです。

ブダベストは、バルガン半島の新興國にして、其國風人種稍(やや)我國と類似する所あるを以て、戰爭以來、特に同情を我國に傾注せし、關係(かんけい)あるを以て、余等の其地に至るや、市民は拍手喝采して歡迎し、或は走り来りて握手を要(もと)め、又は萬歲を唱ふる者多かりき。

長谷場純孝 『欧米歴遊日誌』 1907年 長谷場純孝 p.119

関連記事

「日露戦争後、ロシア人が日本人に好意的だった理由 etc」(明治時代の海外旅行記:『欧米歴遊日誌』) このブルガリアの記述に関連して、1916年に発刊された「巴爾幹半島」では当時発展したブルガリアについて次のように述べられているので、上記の記述と合わせると「近東日本」という言葉は当時のブルガリアにおける標語のようなものだったのかもしれません。

勃國は又「近東日本」てふ名を取るに至つた長瀬鳳輔 『巴爾幹半島』 1916年 通俗大学会 p.107「てふ」:…という。「とい(言)ふ」の変化したもの。中古に入ってから、和歌に多く用いられる。

●こちらは外国人から不思議に思われている日本人の料理の注文の仕方についての記述です。

外國人は、何所までも獨立自由主義で、銘々料理目録を熟視して、好きな物を命じ、決して他人に雷同する事は無いが、日本人は能(よ)く氣が揃ふて、『君の其れは何?旨し相(おいしそう)だナア、では僕も其れとしよう』などと、二人も三人も同じい物を飲み食ひするのは、外國人から奇異(ふしぎ)に思はれて居るらしい。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.17※「旨し相」の「し」は変体仮名です。

【要約】

外国人は他人と同じものを注文したりしない一方で、日本人の場合他人の注文した美味しそうなものを自分も注文して何人も同じものを食べることを外国人が不思議に思っている様子だという記述です。

【備考】

この場合は他人の注文とあえて揃えるというよりは、他の人が注文しているものが美味しそうなので自分も食べたくなり同じものを注文するという感じだと思いますが、そういうことをあまりしない文化圏の人から見れば確かに不思議に見えるかもしれないと読んでいて面白いものでした。

私がドイツのフランクフルトを訪れ、本場のシュニッツェルを味わおうと地元の料理店に入ったとき、隣のテーブルにいた地元のドイツ人らしき男女四人中三人が同じ料理を食べていたことを思い出しました。普段であれば他の人と同じ料理を注文することもあるのですが、海外旅行中はなるべく色んな料理を体験するために他の人とは別の料理を注文するようにしているので、余計にその様子が印象に残っています。

なお、坪谷善四郎はこの「料理目録」について全てフランス語で書かれていて、世界ではどの国でもメニューはフランス語で書かれているものだと聞いて先行きを案じていました。実際、シアトルのホテルに滞在した時も坪谷善四郎は「料理目録が、普通は佛蘭西文だから、仲々讀めない」と愚痴をこぼしています。

これがどこまで一般的なものだったのかは不明ですが、フランス語が主流なのが外交の場だけではないという可能性は興味深いものでした。

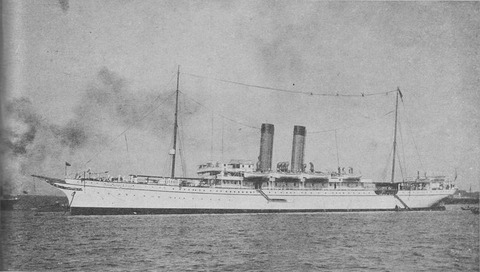

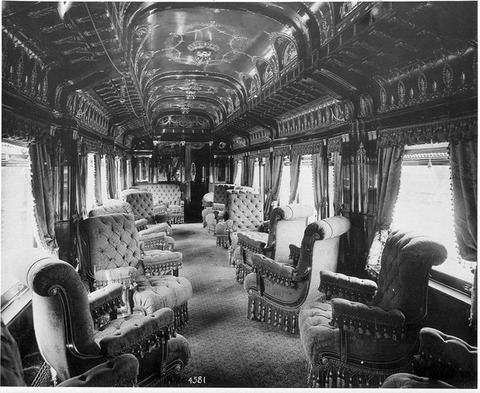

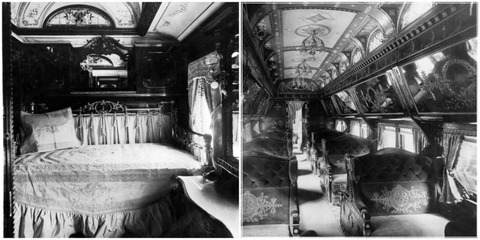

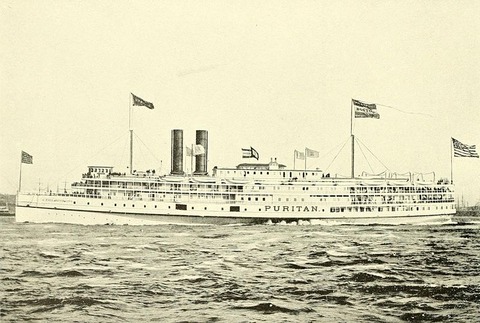

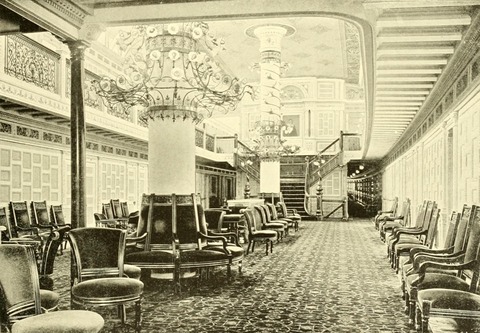

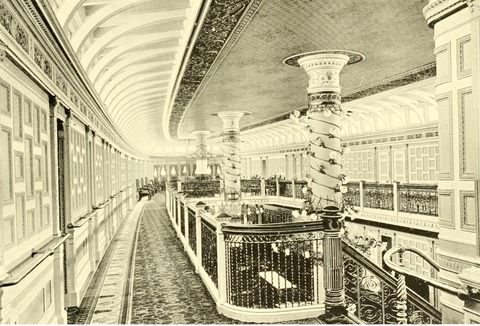

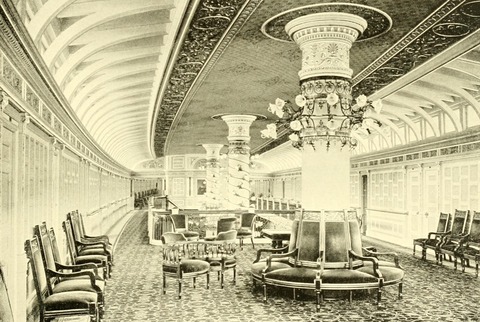

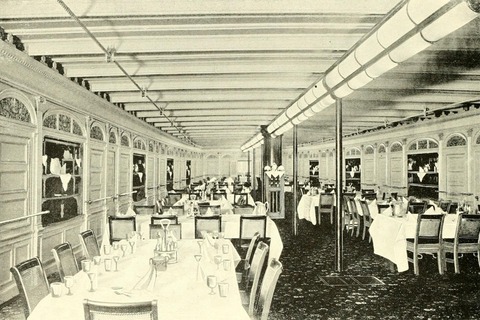

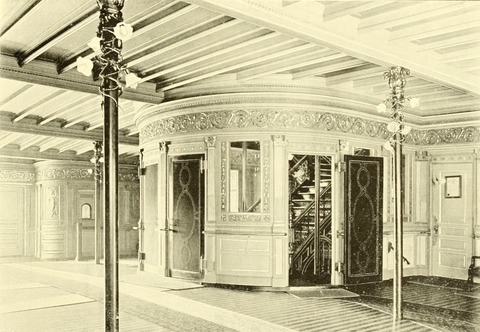

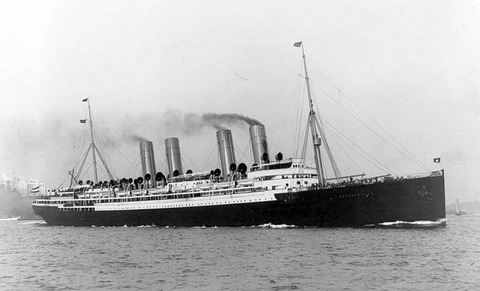

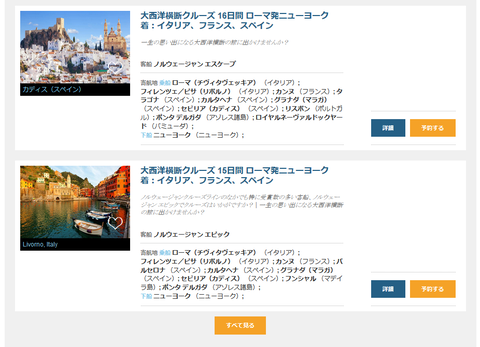

●こちらはアメリカ合衆国とイギリスの船の中の雰囲気の違いについての記述です。

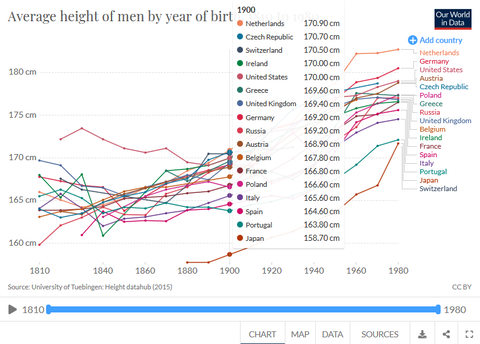

是より前、米國に在る間は、宛(さな)がら俄(にわか)分限の家に在る如く、事物の豪華と壯大とは、目を驚かすものは多いが、嫺雅(かんが)優美の趣味は之を缺(か)き、人は盡(ことごと)く貨幣の奴隷と爲て動止する様な咸(かん)があつたが、一歩英國船に入れば、筋目正しき舊家(きゅうか)に入た如く、乘客までも其の擧止を愼しみ、給仕ボーイも皆な品位を増せるかと思はれ、日本人に對する擧動など、殊に奥ゆかしい事が多い。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.182

【要約】

アメリカ合衆国では優雅さがなく拝金主義な雰囲気があったのに対して、イギリスの船に入った途端雰囲気が一変し品位が増したように感じたという内容です。【備考】

アメリカ合衆国とイギリスの違いを雰囲気の差によって感じたという内容ですが、こういう雰囲気の違いについての言及は旅行記の中では定番ともいえるもので、例えば先日取り上げた「欧米遊記」の中でも記事では紹介しませんでしたが、上記と似たような記述があります。只、不思議に咸じたことは、乘客中、米人が、沈黙主義の英人の乘り合はして居るので、其邊に、遠慮せられて、禮儀正しく、靜にして居たことである。英國に近づくに從ひ、世界の人々を、無言の中に、品位を顧慮させる老帝國の威風は、今に尊大なものである。

川田鉄弥 『欧米遊記』 1908年 高千穂学校 p.109

関連記事

こちらは、イギリスに向かう船の中で、イギリスが近づくにつれて段々アメリカ人がイギリス人のように静かで礼儀正しくなっていったので「老帝國の威風」に感じ入ったという内容です。

実際各国を旅行していると言葉では表現しにくいその国独特の雰囲気というものがありますし、同じ国の中でも都市によって雰囲気が全く違うということはあるのでそういう雰囲気を肌で味わうことが出来るのも旅の醍醐味だと思います。

私が今まで行った中で一番雰囲気の違いで印象に残っているのはオランダのロッテルダムとアムステルダムでした。ロッテルダムはどちらかというとビジネス街という感じであまり観光という雰囲気ではなかったのですが、アムステルダムは観光客で溢れかえっていて雰囲気としては京都の観光地に近いものを感じました。

●ドイツと日本の新酒の宣伝方法が似ているという記述です。

市中所々の軒先に、直径二尺許りなる緑葉の輪を吊り下げる家がある。聞けば是れサイダー酒の新醸成れるを廣告(こうこく)して賣(う)る看板な相だ。日本の酒屋で、新酒が出来たとき、杉の葉の看板を軒先に吊すと似て居るので面白い。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.496

【要約】

ドイツ、フランクフルトで新しく酒を醸造したときに「緑葉の輪」を吊り下げて宣伝する方法が、日本の酒屋で新酒が出来たときに「杉の葉の看板」を軒先に吊るす様子と似ているという内容です。【備考】

おそらくこの「緑葉の輪」というのはキヅタのことだと思われます。古代ローマの酒の神バッカスがキヅタの冠を身に着けていることからヨーロッパでは古くから酒屋の宣伝に使われています。 日本の酒屋だと杉の葉で作った球体の「杉玉(もしくは酒林)」を吊るすことで新酒ができたことを知らせるようになっています。

※杉玉

現代の雑学本などでは、上記の類似点を紹介していることが時々あるのでご存じの方も結構多いのではないでしょうか。

当時の他の文献でもデルフトの街について言及されている中では陶器についても言及されており、1921年発刊の「欧洲写真の旅」での記述を読む限りでは、日本でもデルフトが陶器の街だったことは有名だったようです。

後半の「日本に依頼して、自ら宿昔の怨恨を報ぜんと欲するの念」という部分がいまいちよく分からなかったのですが、前後の文脈からこの箇所は「ロシアの敗戦を奇貨として、日本と協力しロシアに復讐したいと考えている」という風に解釈しました。ただ、間違っている可能性は十分にあるので、もし間違っている場合はご指摘ください。

●こちらはオランダの陶器についての記述です。

日本の陶器は、曾(かつ)て長崎へ来る蘭人に學(まな)んで、改良したる所が多い相で、デルフト陶器には専ら藍色のみの燒附が、日本の物と似て居るが、光澤(こうたく)は頗る美しく、値段も頗る高い。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.519

【要約】

日本の陶器はオランダ人から学んだ知識で改良したところが多い事と、オランダのデルフトの陶器が日本の陶器と似ているという内容です。【備考】

あまり陶磁器には詳しくなく、デルフトの陶器がどのようなものか気になったので調べてみましたが、陶器の写真を見る限りでは日本の陶器というよりは中国の陶器に近いような印象を受けました。デルフト陶器(デルフトとうき、蘭: Delfts blauw)は、オランダのデルフトおよびその近辺で、16世紀から生産されている陶器。

オランダ黄金時代には、オランダ東インド会社によって、17世紀初頭の中国磁器がオランダに大量に輸入されていた。オランダにもたらされた、このような中国磁器の優れた品質と精密な絵付けが、デルフトの陶器職人にも大きな影響を与えている。

デルフト陶器

2000年7月発行の「石川県立美術館だより」第201号でデルフト陶器について解説されているのを見つけましたが、それによると江戸時代に「紅毛趣味」が流行した時にオランダから数多く輸入された陶器がこのデルフト陶器だそうです。

当時の他の文献でもデルフトの街について言及されている中では陶器についても言及されており、1921年発刊の「欧洲写真の旅」での記述を読む限りでは、日本でもデルフトが陶器の街だったことは有名だったようです。

デルフト町には日本支那風の陶器製造場などあり、陶器の産地として有名な場所ですが、

三宅克己 『欧洲写真の旅』 1921年 アルス pp.249-250

附近から産する粘土で造る陶器は、日本及び支那の法を傳へ、デルフトウェアとして歐洲に有名である。

小田内通敏 『欧羅巴 趣味乃地理 前編』 1909年 三省堂 p.226

●こちらはドイツは尚武の気風という記述です。

學生の面には決闘の創痕(きずあと)多く、軍人は最も尊敬を受け、小學校の生徒は、男女ともに軍人の様な背嚢(ランドセール)を負うて行くなど、國民の風俗を一言で盡(つく)せば、勤儉尙武の四字に歸す。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.529

【要約】

学生の顔には決闘による傷跡があり、軍人が尊敬され、小学生は「背嚢(ランドセール)」を背負っていることから尚武の気風があるとしている内容です。【備考】

決闘による傷跡や軍人が尊敬されていることについては当時のドイツの記述ではよく見かけるもので特に目新しいものではなかったのですが、ドイツ人の小学生が「背嚢」を背負っているという部分で「背嚢」のルビが「ランドセール」となっていて、それに軍人らしいイメージがあるという点が大変興味深かったです。 以下は1920年頃のドイツの小学生の写真です。日本で見かけるランドセルと比べると横長ではあるものの、形状が統一されていることから既にランドセルとしての形が完成していたことが分かります。

ランドセルに軍人らしいイメージがあるというのは現代では既に存在しないと思いますが、1929年発刊の「桜咲く国の天子様 聖徳童話」ではランドセルはどこからやってきたのかという話題の中で登場人物は次のような会話をしています。

「僕はドイツだらうと思ふよ。」

「どうして?」

「でもあの形は軍人の背嚢のやうだらう。日本の陸軍のはじめはドイツに見ならつたのだといふのだから あの鞄もきつとドイツから、はやつて来たのだらうと思ふのさ。」樋口紅陽 『桜咲く国の天子様 聖徳童話』 1929年 日本お伽学校出版部 pp.228-229

ここでも「軍人の背嚢」とランドセルのイメージを軍人と結び付けていることから、当初はそういうイメージが普通だったのではないかと思われます。

以下が大日本帝国陸軍で使用されていた背嚢とのことで、この写真を見て軍人の背嚢がランドセルの原型であったことがよく分かりました。

記述内での当時のドイツ人の学生に決闘による傷跡が残っていることについては以前取り上げた戸川秋骨の「欧米紀遊二万三千哩」の記事でも触れた通りで、決闘をして顔に傷跡を作り、それによって男らしさを自慢するためのものであり、命を懸けるようなものではなかったということは当時の他の文献などでよく言及されています。

フランスの決闘と比較して面白いのはドイツの決闘である。ドイツ人は非常に虛榮心が强くつて空威張りをすることが好きだ。

この決闘はフランスに於けるが如く生死の決闘ではなくて、何れか自慢の鼻を折ればよいのである。そこで切合ひをするのであるが、その切り合ひたるや、眼をかくし、咽をかくして命には障りがないようにしておいて、何れかの頬さきにかすり傷が出来ればそれで満足するのである。これは重に學生間に行はれるので、この刀傷は教育を受けたといふ印になるのである。

五来欣造 『仏蘭西及仏蘭西人』 1915年 富山房 pp.18-19

関連記事

●こちらはスウェーデンでは他国と違って日本人が中国人と間違われないという記述です。

各國を旅行するに、英米諸國の外には、歐洲大陸の何れの國に行くも、常に日本人を見て支那人と呼ばるるが常なるに、此國のみは、日本人を熟知し、尊敬することが厚い。

不思議と思ひしに、是れ抑(そもそ)も故あり。彼等は露西亞を以て不倶戴天の仇となし、日露戰役中、目の前なる露國のバルチツク艦隊の全滅をも知り、また此國の舊領地なる芬蘭(フィンランド)が、此の戰役中に、露國より自治を承認せられたるを見て、甚だしく喜び、露國の戰敗に乗じ、機會(きかい)あらば、日本に依頼して、自ら宿昔(しゅくせき)の怨恨を報ぜんと欲するの念は、全國民の腦裏に勃々たりし故、偖(さて)は日本人を知ること極めて切なりしものといふ。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.583

【要約】

他の大半の欧米諸国と違ってスウェーデン人が日本人と中国人の区別をすることが出来るのは、スウェーデンが不倶戴天の敵とみなしていたロシアを日本が日露戦争で破ったことを大変喜び、機会があれば日本と協力してロシアに報復したいと思っているので日本人について詳しくなったためという内容です。【備考】

欧州諸国では日本人は中国人と思われるのが大半であるのに対して、スウェーデンでは日本人のことをよく知っているという内容なので、スウェーデンで日本人は中国人と間違われなかったということなのだと思われます。

当時のスウェーデン人が日本人と中国人を区別することが出来たというのはとても興味深い記述でした。スウェーデン人が日本人と中国人を判別出来るというのは、日本人でいえば外見だけでスウェーデン人、フィンランド人、デンマーク人、ノルウェー人の区別が出来ることに相当すると思うのですが、私ではそんなことは全くできない自信があるので感服するほかありません。

後半の「日本に依頼して、自ら宿昔の怨恨を報ぜんと欲するの念」という部分がいまいちよく分からなかったのですが、前後の文脈からこの箇所は「ロシアの敗戦を奇貨として、日本と協力しロシアに復讐したいと考えている」という風に解釈しました。ただ、間違っている可能性は十分にあるので、もし間違っている場合はご指摘ください。

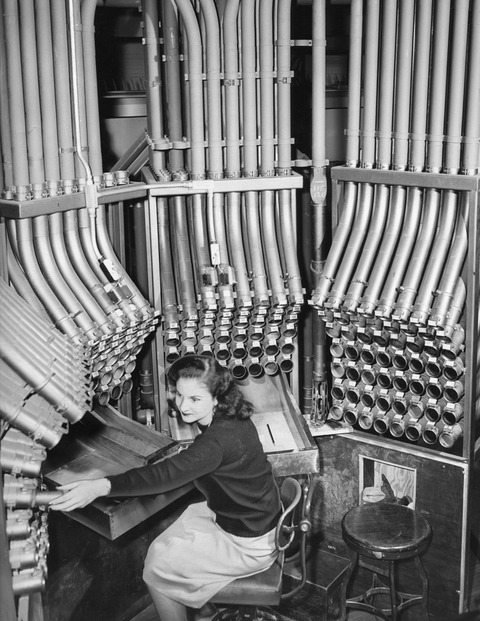

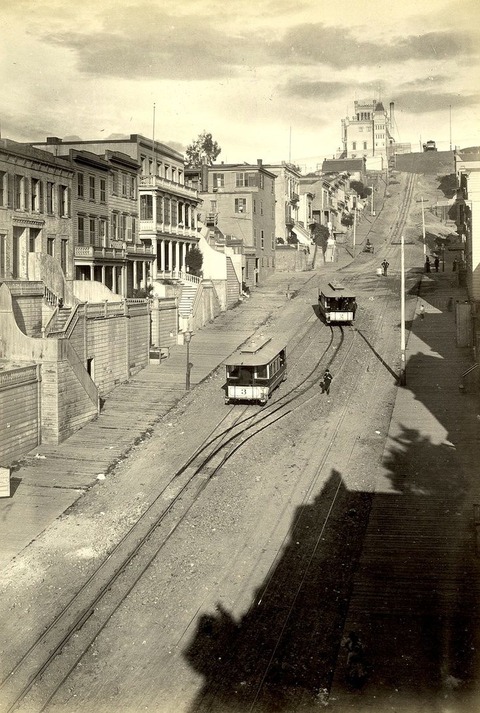

●こちらはロシアでは冬期凍った川の上を電車が走るという記述です。

若しも日本で、東京灣が全然氷結し、隅田河の水面の氷上に、鐵道(てつどう)を敷いて電車が走ると言はば、人は皆な法螺を吹くにも大抵にせよと言ふであらう。が、今我等の着いた露西亞の國都聖彼得堡(サンクトペテルブルク)では、其れが法螺で無く、全然事實(じじつ)だ。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 p.596

【要約】

ロシア、サンクトペテルブルクのネヴァ河は冬期に凍り付き、その氷上を電車が走るという内容です。【備考】

流石にこの記述だけで電車が凍った川の上を走行しているとは鵜呑みに出来なかったので、他の旅行記も読んでみましたが確かに同じような記述が見つかりました。

同伴せるU君ネヴを指して曰く、此河冬期は氷結して上に電車を通ず、徳富蘆花 『順礼紀行』 1906年 警醒社 p.410

また写真も探してみたところそれらしきものも見つかりました。

※凍ったネヴァ川の上を走行するトラム

冬期、川が凍り付いた期間しか運航できないにもかかわらず、あえて氷上で電車を運行するということはそれだけ交通需要があったということだと思いますが、記述を読んでも半信半疑で上の写真を見て初めて本当にそうだったのだと飲み込むことが出来ました。

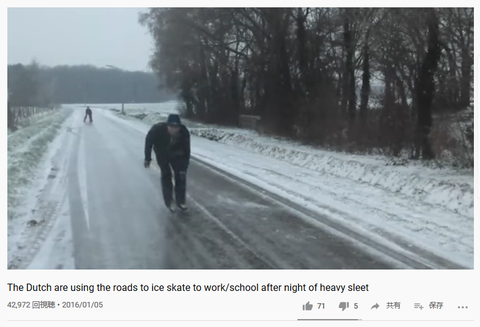

海外掲示板を覗いているとオランダ人は道路や川が凍るとスケートで通勤通学するとネタにされていることがあるのですが、この記述を読んでまず連想したのがそのことについてでした。

※関連動画

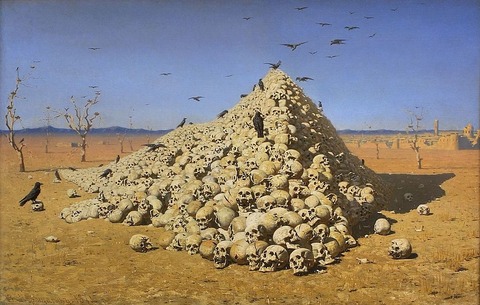

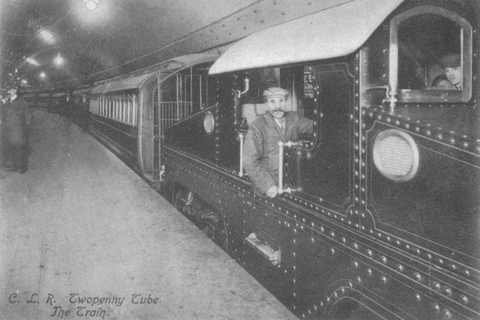

●こちらは日露戦争で亡くなったロシア人画家についての記述です。

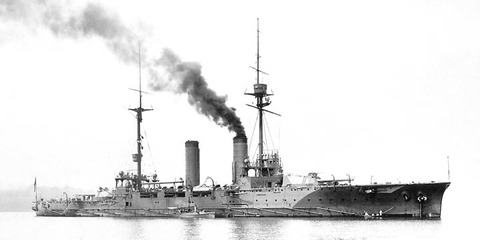

露國近世の名工ウヰルス、チヤーギンの戰爭畫(せんそうが)は、世界無比として露人は誇る。此の人は日露戰役中、旅順に居て、マカロフ提督と共に軍艦ペトロパウロスク號(ごう)で沈んで死だ。

露人は之を惜んで、軍艦は今後も幾らでも出來るが、マカロフ提督とウヰルスチヤーギン畫伯を失ふたのは、恢復(かいふく)すべからざる露國の損害で、また實に世界の損害だといふ。余等は其の作品を觀るに及んで、實に道理ある事と思ふた。坪谷善四郎 『世界漫遊案内』 1909年 博文館 pp.603-604

【要約】

戦争画で名高い「工ウヰルス、チヤーギン」が日露戦争で従軍しているときに亡くなり、ロシア人が彼とマカロフ提督の死を惜しんだということについて、坪谷善四郎がその作品を観て納得したという内容です。【備考】

この画家のことは知らなかったので調べましたが、おそらく「ヴァシーリー・ヴァシーリエヴィチ・ヴェレシチャーギン(Василий Васильевич Верещагин)」のことだと思われます。 1907年年に発刊された斎藤信策の「芸術と人生」の中でヴェレシチャーギンの訃報に対する追悼文が掲載されていますが、それを要約すると彼は当時の世界の戦争主義や帝国主義を批判するために戦争等の醜い部分を写実的に描いた画家であったというものでした。

(斎藤信策 『芸術と人生』 1907年 昭文堂 pp.95-100)

ヴァシーリー・ヴァシーリエヴィチ・ヴェレシチャーギン(ロシア語:Василий Васильевич Верещагин、ラテン文字転写の例:Vasilij Vasil'evič Vereščagin、1842年10月26日 - 1904年4月13日)は、ロシアの画家。

ロシア帝国の中央アジア征服や露土戦争に従軍して戦場をテーマとした作品を数多く残す。日露戦争で取材のため乗っていた戦艦が沈没し死去。

ヴァシーリー・ヴェレシチャーギン

ステパン・オーシポヴィチ・マカロフ(ロシア語:Степа́н О́сипович Мака́ровスチパーン・オースィパヴィチュ・マカーラフ;ラテン文字転写の例:Stepan Osipovich Makarov、ユリウス暦1848年12月27日(グレゴリオ暦1849年1月8日) - ユリウス暦1904年3月31日(グレゴリオ暦4月13日))は、ロシア帝国の海軍軍人、海洋学者。ロシア帝国海軍中将。ロシア帝国科学アカデミー会員。海洋学に造詣の深い名将であったが、日露戦争において戦死した。

ステパン・マカロフ