こちらは明治時代の教育者である森次太郎が1901年(明治34年)から1905年(明治38年)までの留学中に欧米各国を訪れた時の旅行記(『欧米書生旅行』)で興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述をまとめた記事です。関連記事

このサイトでは普段、文化の違いや価値観の違いをテーマに「海外の反応」の記事を作っていますが、明治時代の日本人の海外旅行記を題材に似たような記事が作れるのではないかと考え、現在実験的にこのような記事を作っています。

実験的な記事であり、現在問題点や改善点を洗い出している所なので是非忌憚のない意見を書き込んで頂ければと思います。

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

参考文献:森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

※YouTubeにも動画としてアップしました(https://youtu.be/3lwqX5WzpY8)

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuw-ZwMGqW3ZcmQICv8NxZpn0uiUzy1SM●こちらはアメリカの都市を日本の都市で例えた記述です。

試に米國の都會(とかい)を日本の都會に比擬して見ればシカゴは米國第二の都會で内地商業の中心點(てん)ゆへ能(よ)く我が大阪に似て居る、ワシントンは政治の中心點を爲(な)しニユー、ヨークは外國貿易の中心で且つ米國第一の都會ゆへ(華盛頓+紐育)=(東京+橫濱)の方程式を作ることが出来る、其処でボストンは歴史的古跡の多い所より文化の中心點であつた所より京都と見立ることが出来る、人口の數(すう)も略(ほ)ぼ相似て居る。

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.34

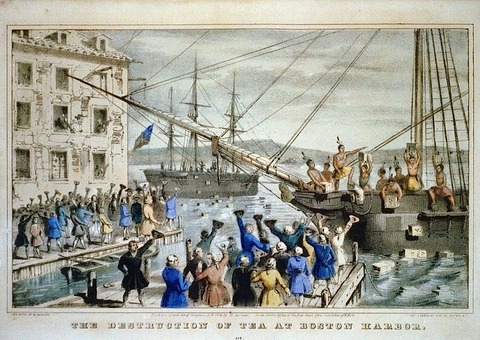

シカゴが大阪で、ワシントンとニューヨークが東京と横浜というイメージは大体同じだったのですが、ボストンが京都というのは新鮮な指摘で興味深かったです。ボストンが古い都市というイメージはありましたが、どちらかというとボストン茶会事件のイメージがかなり強かったので攻撃的なイメージでした。

ボストン茶会事件

ちなみに現在の京都府の人口は257万人で、ボストンの人口は71万人なので人口数だと現在はかなり違っているようです。

京都府の人口:http://www.pref.kyoto.jp/tokei/monthly/suikeijinkou/suikeitop.html

ボストンの人口:https://worldpopulationreview.com/us-cities/boston-population/

「過去の都道府県の人口一覧」によれば1898年の京都府の人口は約100万人で、1900年頃のボストンの人口は上記のリンクによれば約56万人とのことなので、これ等の数字が正しい場合あまり人口数は似通っているとは言えませんが、京都の人口がこの100年間で急激に増加したことがよく分かります。

※コメント欄でボストン市との比較であれば京都市との比較なのでは?というご指摘を受けました。記述内には横浜も含まれているのでご指摘の通りだと思います。京都市の場合以下のリンクによると1901年の人口は375,841人で1906年の人口は395,981人でボストンの人口と近くなります。

http://demography.blog.fc2.com/blog-entry-366.html

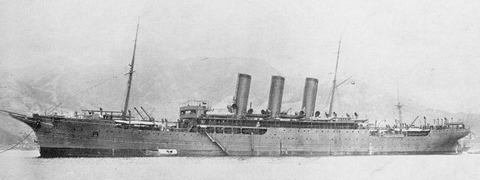

●こちらは森次太郎がアメリカに行く時に乗った船についての記述です。

船は鎌倉丸で總噸數(総トン数)六千百二十三噸(トン)、随分豪氣なものである、

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.2

この鎌倉丸は日本郵船所有だった客船のようですが、昭和5年に就役した秩父丸(昭和14年に鎌倉丸に改名)の情報しか見つかりませんでした。もし詳しいことをご存知の方や写真を持っているという方は是非教えて下さい。

森次太郎は随分この鎌倉丸の事を気に入ったようで、この後も本文中で「船は山の動くやうなものである」、「鎌倉丸の猛勢眞に壯絕快絕であつた」、「千石船に乗た心持と云ふが六千噸以上の船に乗た心持は太平なものであつた」といったように鎌倉丸の船旅の良さについて何度も言及しています。

※「千石船(弁才船)」は江戸時代を中心に使われていた大型の木造船です。

関連:弁才船

ちなみに6000トンの船で調べたところ海上保安庁の巡視船の「みずほ」がそれに該当するそうです。

関連:みずほ (巡視船・2代)

※コメント欄で鎌倉丸と姉妹船の常陸丸の存在を教えて頂きました。

常陸丸

●こちらは森次太郎がアメリカに到着して最初に耳にしたニュースについてです。

新世界の港に入(い)りて未だ上陸せざるに第一番に予等の耳を驚かせしは大統領マツキンレー氏の無政府黨(とう)スヰス人某のために狙撃せられしことであつたが

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.12

これはアメリカ合衆国第25代大統領ウィリアム・マッキンリーが無政府主義者のレオン・チョルゴッシュによって暗殺された事件についての記述です。マッキンリーが銃撃されたのは1901年9月5日午後4時7分とのことなので、森次太郎がこのニュースを耳にしたのはおそらく1901年9月6日の午前中頃だと思われます。

関連:マッキンリー大統領暗殺事件

本文中では銃撃したのはスイス人とされていますが、レオン・チョルゴッシュはミシガン州の生まれとのことなので事件発生から間もない段階ということもあり情報が錯綜していたということが読み取れます。ただ、森次太郎がこの旅行記を出したのは事件発生から大分経ってからなので、特に調べ直したりせず事件を聞いたときのことをそのまま書いたということなのかもしれません。

レオン・チョルゴッシュ

●こちらは汽車でアメリカ人女性がよくしてくることについての記述です

一躰(いったい)西洋婦人は座る時に横尻で人を押(おし)まくる癖があるが可愛らしい尻ならまだしも醜婦(しゅうふ)の畚尻(ふごじり)で無作法に押されたりするのは厭なものである。

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.32

この記述を読んで最初に連想したのが大阪のおばちゃんのイメージでした。果たして明治時代の大阪府にも大阪のおばちゃんが存在したかどうかは定かではありませんが、一般的にこのようなことはされていなかったとは思いますので森次太郎の驚きも大きなものだったのだろうと思います。

これはアメリカ合衆国での汽車での出来事ではありますが、森次太郎はここでアメリカの婦人とはせずにあえて西洋婦人としているのでひょっとしたらヨーロッパでも似たような経験をしたことがあるのかもしれません。

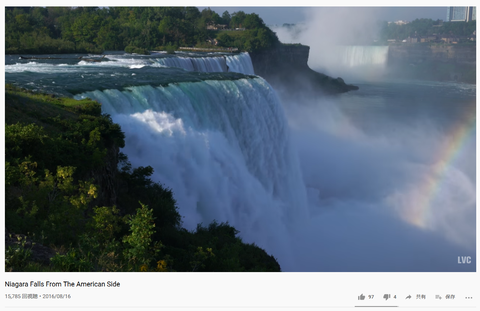

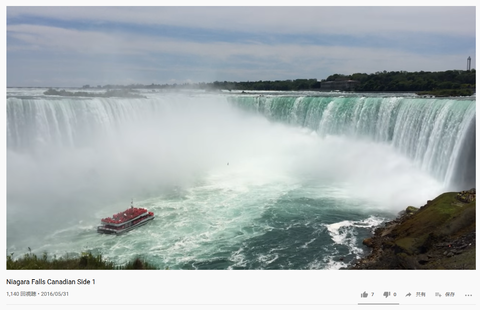

●こちらはナイアガラの滝について森次太郎がドイツ人女性から聞いたことについてです。

『カナダの方へ行きますと全く人氣が違つて居りますよ、橋一つですが妙なもので、亞米利加から歐羅巴に行つたやうな気がしますよ、カナダ側の方はアメリカ側のごとくソワソワして居らず静かでしてね、言葉も風俗も大分違うて居りますよ、』

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.107

このアメリカ合衆国側からのナイアガラの滝と、カナダ側からのナイアガラの滝では印象が違うということは海外掲示板で言われているのを見かけることがよくあります。

以下のようなナイアガラの滝はアメリカ合衆国側とカナダ側どっちの方が良いのかという記事でも冒頭で「皆さんはナイアガラの滝はカナダ側の方が良いと聞いたことがあるのではないでしょうか」のような感じで書かれているように、カナダ側を推している人は多いです。

https://www.world-of-waterfalls.com/niagara-falls-which-side-is-better/

※アメリカ合衆国側から見たナイアガラの滝

https://www.youtube.com/watch?v=SsybdnAe7I0

※カナダ側から見たナイアガラの滝

https://www.youtube.com/watch?v=OFzOvb41yuA

●こちらはナイアガラの滝での自殺についての記述です。

茲(ここ)に一つ可笑(おか)しき話はナイアガラ瀑布の下にてピストル自殺を為すものの少なからぬ事である、ピストルで死ぬ気なら御苦労にも態々(わざわざ)瀑布(ばくふ)まで出て来ずともよからうに瀑布まで出て来て飛び込もせずピストル往生をするとは何とも合點(がてん)の行かぬ話である、ピストルで仕損じたら瀑布に飛び込むとの入念であらうか。

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.110

最後の森次太郎による「ピストルで仕損じたら瀑布に飛び込むとの入念であらうか。」という考察が冷静過ぎて、不謹慎ですが少しクスッと笑ってしてしまいました。

以下のウィキペディアの記事によれば1850年から2011年までの間にナイアガラの滝の下で約5000の遺体が見つかっていて、毎年20-30人が自殺しているそうです。投身自殺の大半はカナダ側からで55-70パーセント程度の割合とのことでした。

List of objects that have gone over Niagara Falls

ピストル自殺の部分はある意味興味深い記述だったのでより詳しいことを調べたいとも思ったのですが、詳しく調べてしまうとNSFW(仕事中に閲覧するには注意が必要)な画像が出てくる予感がしたので断念しました。

●こちらはポーランド人から日露戦争勝利を祝われたことについての記述です。

彼等は日本の戰勝を非常に喜びつつ彼等自身のポーリツシであることを白狀した、予は面白半分に『君達は露西亞人であるゆへ予の敵でないか』といふたら彼等は『ポーリツシは露國人でも露國政府の敵である、日本の勝利を心より喜ぶ』といひ又(ま)た『波蘭土(ポーランド)人の戰場にあるものは鐵砲(てっぽう)を日本軍に向けて放たず空を射て居るのである、日本軍の大將黑木は波蘭土の英雄クロウスキーの末裔である』など眞面目に信じて居て話すのが可笑しい

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.135

日露戦争以降の旅行記ではこのように外国人から戦勝を祝われたという記述は頻繁に見かけますが、特に目立つのが東ヨーロッパの国の人からの祝辞です。ポーランドの場合は分割されてから1917年にロシア革命が起こり、1918年にドイツ帝国が崩壊してようやく独立を果たすことになりますが、日露戦争の影響が大きかったことが窺えるという点で興味深い記述でした。

この記述にあるポーランドの英雄「クロウスキー」が誰の事なのか調べたのですが判然としませんでした。もし御存知の方がいらっしゃれば教えてください。

※コメント欄でポーランド王国の宰相Mikołaj Kurowskiのことではないかとご指摘を頂きました。

https://en.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kurowski

●こちらは英米のちょっとした違いについての記述です。

網棚の棒の掲示に『この棚は輕(かる)いものを載せる爲に設けてあるのです、重い物を載せてはなりません』と十五語を用ひて居た、予は是(これ)が米國のなら、五字が七字で書く所であらうと思ひ、コンナ小さい點にも英米の差があるかとチヨツト可笑しかつた。

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.152

こういう何気ない違いというのは見落としがちではありますが、こういうところに着目することが出来た森次太郎は各国をよく観察しながら旅行をしていたのではないでしょうか。

実際の原文がどのような感じであったのかということが分かりませんが、仮にこの訳が直訳だった場合かなり丁寧な書き方をしていると思いますので、そういうところは警察官が非常に丁重なことで有名だった当時のイギリスのイメージに合致していると思います。

●こちらは当時のアメリカ人の外国人に対する見方についての記述です。

米國人は外人と見れば一も二もなく輕侮(けいぶ)の情を以て迎える風がある、是も無理ならぬことで米國に入(い)り込む外人は多くは下等の人間計(ばか)りである故に自然に外人を賤しむの驕傲心(きょうごうしん)を生ずるのであらう、

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.231

移民の多くが「下等の人間計り」というのはなかなか強い表現ですが、当時のアメリカ合衆国の社会の様子の一端が窺える記述です。

元々当時アメリカ合衆国に移住しようという人の多くはアメリカ合衆国で一旗揚げようという人やジャガイモ飢饉のように自国での生活が成り立たなくなったという層が中心だったと思われますので自然な事だったのだと思われます。

関連:ジャガイモ飢饉

果たして外国人を「輕侮の情を以て迎える風がある」というのがどれほど一般的な風潮だったのかは定かではありませんが、現代の人間では当時の雰囲気を実際に体験することは出来ませんので当時の雰囲気を把握する上で参考になる記述でした。

●こちらは森次太郎がイメージしていたフランスと実際のフランスの違いについての記述です。

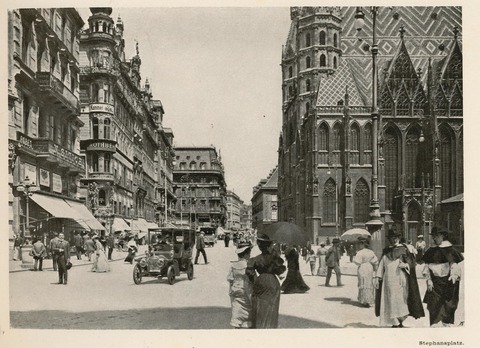

正直に白狀すれば予は佛國(ふつこく)を輕んじて居たのである、人口は減少しつつある、殖民地は衰微して居る、製造工業は英米及び近來隆々(りゅうりゅう)たる獨逸に及ばざるのみならず天然の富源(ふげん)が少ない、人氣は輕薄にして政治的變動(へんどう)は猫の眼の變ずる如く、革命又た革命は佛国の持病と云ふても差支えない有様であるゆへ、佛國の全盛は百數十年前の夢であつて今世紀の終りには今日の西班牙(スペイン)位のものに零落するであらふと多寡(たか)を括つて居たのである、

然(しか)るに汽笛一聲(いっせい)ロンドンを發(はっ)して佛國に入り、足パリの地を踏み、眼パリの實際(じっさい)を見ると、街衢(がいく)の清麗なると建築物の廣壯(こうそう)なること眞(しん)に天下の盛觀(せいかん)にして驚かざるを得なんだ、

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.248

こちらも現代の人間では分からない当時の人だからこそ感じることが出来たフランスのイメージで面白い内容でした。歴史書籍を読んでいても何となく当時の各国の状況はイメージできますが、こういう風に具体的にイメージできるのはその時代に生きていた人の特権だと思います。

逆に言えばこういうところに注意を払っていると後世の人の参考になるということもよく分かり大変為になりました。

●こちらはアメリカと英仏での水の違いについての記述です。

予は下戸ゆへ水ばかり呑(の)んで居るのじやがアメリカから來ては英佛共に氷を使はぬゆへ水が暖かなのは面黒かつた、

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.270

現代でも海外掲示板を見ているとヨーロッパ旅行をしたアメリカ人が飲み物に氷が入っていないことに文句を言い、それに対してヨーロッパの国の人が自分の国ではアメリカとは違い飲み放題ではないのだから氷が入っていると味が薄くなってしまうと反論している様子をよく見かけます。こういう時代によって変わっていない部分というのは大変興味深いです。

関連:Why do Europeans laugh at Americans’ use of ice in drinks?

もう一つ面白かったのは「面黒い」という表現です。これが「面白い」の反対で「つまらない」という意味になるという知識自体はありましたが、実際に当時の人が使っている様子を見るのは面白かったですし言葉が時代によって変わることも改めてしみじみと感じました。

※こちらコメント欄でこの「面黒い」は「面白い」の意味で使われているのではないかというご指摘を受けました。

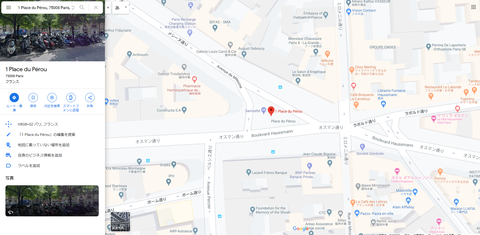

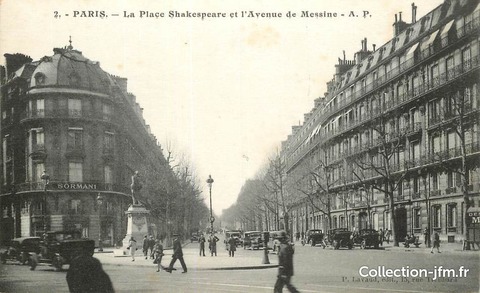

●こちらは森次太郎が聞いたイギリス人から見たフランスの銅像の特徴についての記述です。

ハウスマン通りとメツシーヌ通りの交叉(こうさ)する辻にシエーキスピーアの銅像がある、或る英人が之を評して『形はよく出来て居るがドウシテモ佛蘭西(フランス)的である威嚴(いげん)も權力(けんりょく)も表はれて居らぬ天成の詩人も輕業師の如きものに見らるる』と云ふて居るが莊重でないのと威嚴がないのとは佛人の大缺點(だいけってん)であらふ。

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.278

人が作り上げるものには何らかの特徴が出るのは必然ですが、このように作品に国民性が現われているというのは極めて興味深いものであり、イギリス人が考える「佛蘭西的」の意味も具体的に書かれていて大変面白かったです。

実際このシェイクスピアの銅像はどういうものなのか見てみたかったので現代でも残っているかどうかグーグルストリートビューで以下の辺りを探してみたのですが残念ながら見つかりませんでした。

http://urx.red/R8Lj

ただ更に調べたところ古い写真にそのシェイクスピアの銅像が写っているものを幾つか見つけることが出来ました。皆さんの参考になれば幸いです。

関連記事

「君たちの国における『シェイクスピア』は誰なのか教えて欲しい」海外のまとめ

●こちらは日本の巡査についての記述です。

街上に出て親切に通行人の世話をすると思うて居たに、この頃は巡査の風(ふう)が少し悪くなつて居る、

森次太郎 『欧米書生旅行』 1906年 博文館 p.288

先日の記事では当時の警察官は怖い存在だったのかもしれないという風に書いていましたが、この記述を読むと多少巡査の雰囲気は悪くなっていたものの親切に道案内をする存在と考えられていたようです。

歴史的な記述というのは片方がAと言っていたらもう片方はBと言っていてバラバラの事が書いてあることが多いので頭を悩ませることが多いのですが、それと同時に、それらの記述から地域差や個人差、人による考え方の違いを考慮する作業は面白くもあります。

※ロンドン、レスター・スクウェアのシェイクスピア像

※大英図書のシェイクスピア像