こちらは昭和時代の実業家、政治家だった村上巧児が昭和4年(1929年)にアメリカ合衆国の電気事業を視察した時の視察記・旅行記(『亜米利加みやげ』)で、興味深かった記述や当時の社会の様子が窺える記述を取り上げた記事です。関連記事

なお、引用箇所の一部には現代の基準だとあまり良くない表現がある場合もありますが、歴史的記述であることを尊重し一切手を加えていません。

<村上巧児>

村上 巧児(巧兒、むらかみ こうじ、1879年(明治12年)8月14日 - 1963年(昭和38年)10月21日)は、日本の実業家、政治家。西日本鉄道社長、貴族院勅選議員。

村上巧児

参考文献:村上巧児 『亜米利加みやげ』 1930年 村上巧児

【宣伝】暇劇の同人誌(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(絵画篇)』)が完成しました。

【宣伝】暇劇の同人誌第二弾(『幕末・明治期の西洋人が見た日本(入浴文化篇)』)が完成しました。

[PR] 暇は無味無臭の劇薬のYouTubeチャンネル

●こちらは大統領が平民的で驚いたという記述です。

此所が即ち吾が大統領閣下の執務室で、閣下は毎日此室にて上衣脱ぎの大童で繁雑なる事務を處理さるるのだと聞いてその簡素に驚いた、

室に入ると中央庭寄りに大机があり、大統領は早くもその左側卽ち戸口に近く起立して入り來る吾等に氣安げに握手を與へられ、而も一人一人に「I am glad to see you」(私はお目にかかることを喜びます)と鄭重に挨拶される、

元首を神と心得て居る吾々はいよいよその簡素に驚いた。

(中略)

吾等は深く感激して退出したが、一方の扉を排すると、そこが卽ち玄關の控室で、四五の新聞記者や粗服の男がベンチに倚つてゐた、平民國の平民元首とは云へ、これは又何たる平民振りかと全く驚倒したのであつた。

村上巧児 『亜米利加みやげ』 1930年 村上巧児 pp.186-187

【要約】

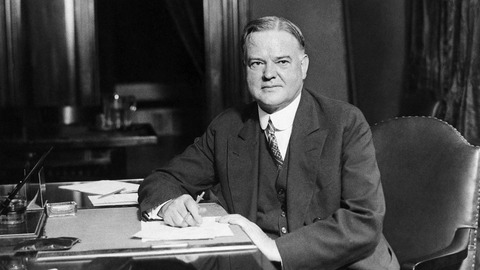

※この「大統領」はハーバート・フーバーです。

ハーバート・クラーク・フーヴァー(Herbert Clark Hoover, 1874年8月10日 - 1964年10月20日)は、アメリカ合衆国の政治家、鉱山技術者。第31代大統領、第3代商務長官を歴任した。

任期 1929年3月4日 – 1933年3月4日

【備考】

こちらの記述では米国大統領の平民さについて驚いていますが、当時大統領に面会した日本人は大体がこの簡素さや平民さに驚いています。

當時の大統領はクリーヴランド氏で、私も其面會日に手を握りに行つた。兎に角大統領に面會に行くのだから相當な儀式や體裁などもあることだらうと思つたら決してそんな事はない、勞働者の様なもの迄もズンズン官舎へ入つて来る、部屋は凡て開放してある、マルで田舎者の都見物といふ様な連中が平氣で出入りして居るのを見て驚いた。尾崎行雄 『学堂回顧録』 1913年 実業之日本社 pp.94-95

ロースベルト氏の一語一句、一擧一動にも熱誠なる精神が表はれて居る、而して其の態度に高振ぶる威張るといふ様な風は微塵もない。

其服装はと見れば、シルク、ハツトにフロツク、コートといふ單純な服装で、〇に燦爛たる勲章もなければ、華美なる綬章も何もない、これが大統領の大禮服だ。米國の大統領は實に米國の大平民であるとつくづく咸じたのであつた。田村哲 『外遊九年』 1908年 目黒書店 pp.197-198※「〇」の部分は以下のような漢字でしたが、調べてもどの漢字か分かりませんでした。もしご存じの方がいらっしゃれば教えてください。

また、この平民さに驚くというのは大統領との面会に限ったことではなく、当時アメリカ合衆国を訪れた日本人は様々な点が平民的であることに驚いていることが多いです。

大抵はアメリカ人の気安さや身分階級の意識の薄さについて言及しているものばかりですが、中には現代から見ると少し変わったところを「平民的」としていることもあります。

アメリカ合衆国の平民さについて言及しているものは多いので、以下その一部をいくつか列挙してみました。

●大学教授が平民的

日本にて、大學教授などといへば、嚴めしい大先生の様に思つて居つたが、米國大學の教授、博士は總じて平民的で、大先生振らないところは、眞に慕はしく咸ぜられた。田村哲 『外遊九年』 1908年 目黒書店 p.11

●髭がないのが平民的

初め僕は西洋人と云へば、髭のあるものと思ふて居たのに、米國の男は、スツキリと髭を剃つて、綺麗にして居る。顎ひげも皆無とは云へないが、有つても、短く切つて居る。是れと云ふのも米國は、平民主義の國であるからであらう。

田辺英次郎 『世界一周記』 1910年 梁江堂 p.75

※これはおそらく当時髭は身分ある人が蓄えるものというイメージがあったためだと思われます。

●食堂に背広で来るのが平民的

平民主義の米國人、晩飯の食堂にも背廣で出るのが多い、朝日新聞記者編 『欧米遊覧記 第二回世界一周』 1910年 朝日新聞 p.236

●富豪の子弟が平民的

日本などでは、一豪家の子で、大學生だなどといへば、高く止まつて、我家の雇人にすら言葉を交はさぬ位である。然るに、米國は平民國だけありて堂々たる大學の秀才が、然かも富貴の家に生れ乍ら、雇人等と一處になりて、勞働に從事して居る。これカーライルの所謂勞働の神聖をよく理解するものであると、深く咸嘆せざるを得なかつた。田村哲 『外遊九年』 1908年 目黒書店 p.115

関連記事

●大統領の官邸を見物できるほど平民的

共和政體の國は何れも平民主義であるが、米國の如き歴史ある新國は取譯け其の氣風が盛で、我邦の如く僅か數十年先まで甚しい階級的社會であつた國から飛出した我々は餘り其社會狀態の大差あるに驚かさるる。上は大統領より下御者や馬丁に至るまで、人間としては少しも輕重のないので、門地や家柄等は更に問はない、凡て實力本位である。

大統領の官宅さへ巡査が丁寧に案内して見物させてくれる有様、彼の嚴しい門構へ番人の一喝に縮み上る國柄と大した差いのあるものである。小泉精三 『東へ東へ』 1908年 東京堂 pp.88-90

●列車が上中下の区別が無くて平民的

平民的主義の米國なれば客車に上中下の區別あることなく勞役者も富豪も同一車内に在るは此國の特色なり大谷嘉兵衛 『欧米漫遊日誌』 1900年 大谷嘉兵衛 p.306

これらの旅行記と並行して当時の文献で「平民」について言及しているものを一通り読んでみたのですが、現代と当時では「平民的」という言葉のイメージが若干違っているような印象を受けました。

現代だと「平民的」は単に中流階級という意味の方が強いと思うのですが、当時の「平民的」という記述からは「平等」というニュアンスが多めに含まれているような感じがあります。

例えば1891年発刊の「新島先生言行録」では相手がだれであろうと呼び捨てたりしないことを以て、「平民的」であるとしています。このような点は現代とは少し違いがあるような感じがしました。

先生ハ車夫と雖も決して之を呼び捨てせざりしなり、石塚正治編 『新島先生言行録』 1891年 福音社 p.99

平民と言えば対になるのは士族ですが、1900年発刊の「小哲学」では、平民に生まれを尋ねると地域は答えるものの、身分について尋ねてもなかなか答えず、士族に同じ質問をすると身分について質問しないうちから士族と答えるとしており、100人中99人はこの通りとしています。

妙なもので、貴下のお産れはといふと、何縣何郡何村とまではさらさらと答へるが、族籍はといふと、兎角に答へない、これは平民に定まつて居る、平民といふことはさう迄賤いのであらうか、士族になると、貴下はといふと、故に何縣士族でと答へる、未だ族籍を問はぬうちに、士族といふことはさう迄貴いのであらうか、試して見給へ百人が九十九人迄は屹乎斯うだ、両者共維新前の卽幕府時代の遺民で、到底明治昌代の臣民ではない、この心がけがさ。三原賚太郎 『小哲学』 1900年 文学同志会 p.103

当時の様子がよく分かるという点でも面白い記述でしたが、これとは少し毛色は違うものの以前このサイトで記事にした以下の話題に通じるような感じもありその点も面白かったです。

関連記事