日本の若者、10人に1人が痴漢被害日本の若者の10人に1人が電車の中や公共の場で「痴漢行為」の被害に遭っていることがわかった。内閣府の調査で明らかになった。被害者の大部分は女性。今回の調査によって、国による対策が行われているものの、日本を長く悩ませ、報告されることの少ない犯罪の実態が浮き彫りになった。詳細↓

Just another WordPress site

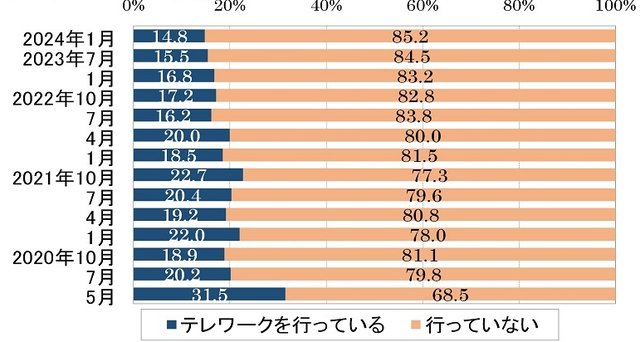

テレワーク実施率が過去最低を更新、中小企業で低下日本生産性本部は、新型コロナウイルス感染症が働く人の意識に及ぼす影響を調べる第14回「働く人の意識調査」を実施し、調査開始の2020年5月以降「テレワークの実施率が過去最低になった」などとする調査結果をこのほど公表した。「コロナ禍で一時的な対応としてテレワークを取り入れていた企業が、オフィス勤務へ回帰する動きを活発化させたことが考えられる。一方で、働き方のオプションとして活用している企業の雇用者をみると、仕事効率の向上など継続を望む声が多く見受けられた。多様な働き方のニーズに対応する選択肢の一つとして、テレワークの継続的な活用の検討が望まれる」と分析している。詳細↓