Comment by hulk_whisper

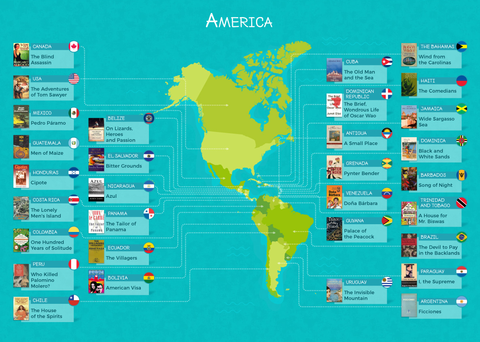

各国を舞台とした最も象徴的な本

The Most Iconic Books Set in 150 Countries Around the World [Infographic]

reddit.com/r/books/comments/6o7wn0/the_most_iconic_book_set_in_every_country/

関連記事

「外国人がおススメする秀逸なショートショート作品20編」海外のまとめ「外国人がお気に入りの『ディストピア小説』を紹介していくスレ」海外のまとめ外国人「アニメ化したらヒットしそうな小説を挙げていく」海外のまとめ「君たちの国における『シェイクスピア』は誰なのか教えて欲しい」海外のまとめ外国人「文章力のある歴史家が書いたお勧めの著作を教えてほしい」海外のまとめ「各世代にとって『ハリポタ』に相当する作品は何なのか」海外の反応Comment by wjbc 682 ポイント

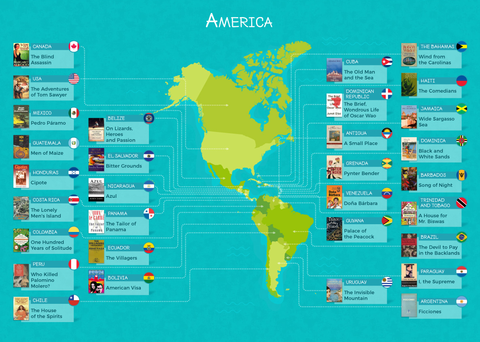

「トム・ソーヤーの冒険」?

そこは「ハックルベリー・フィンの冒険」だろ。

Comment by RheulHorror 275 ポイント

↑心から同意する。「ハックルベリー・フィンの冒険」はまさしくアメリカの小説。

Comment by PM_ME_YOUR_AWKPHOTOS 193 ポイント

↑それなら「グレート・ギャツビー」や「白鯨」だって入ってもおかしくないじゃん?ただの好みの問題だと思う。

Comment by andysaurus_rex 194 ポイント

↑「グレート・ギャツビー」は古典的なアメリカ小説だけど、「ハックルベリー・フィンの冒険(あとトム・ソーヤーの冒険)」にはアメリカ合衆国が全て詰まってる。

ただこれが好みの問題でしかないという君の意見には同意する。

Comment by leondrias 66 ポイント

↑「トム・ソーヤーの冒険」の方が世界中で文化的に知られてる。

アメリカ合衆国では「ハックルベリー・フィンの冒険」の方が読まれてて評価が高かったとしてもね。

Comment by depressedkcfan 5 ポイント

↑個人的にはアメリカ小説と聞いて連想するのはジョン・スタインベックの「二十日鼠と人間」

けどこれは単なる個人的な意見だし、僕はそこまで本を沢山読んだわけでもないし。

ニューヨーク郊外の豪壮な邸宅で夜毎開かれる絢爛たるパーティ。シャンパンの泡がきらめき、楽団の演奏に合わせて、着飾った紳士淑女が歌い踊る。主催者のギャツビーは経歴も謎の大富豪で、その心底には失った恋人への焦がれるような思いがあった…。

グレート・ギャツビーアメリカ東海岸の捕鯨基地に現われた風来坊イシュメール――陸の生活に倦み果て、浪漫的なあこがれを抱いて乗り組んだのが捕鯨船ピークォド号。出帆後数日してやっと姿をみせた船長エイハブは、自分の片脚をもぎとった神出鬼没の妖怪モービィ・ディックを倒すことにのみ、異常な執念を燃やしていた。堅忍不抜の決意を秘めたエイハブの命令一下、狂気の復讐は開始された……。

白鯨 (上)一軒の小さな家と農場を持ち、土地のくれるいちばんいいものを食い、ウサギを飼って静かに暮らす―からだも知恵も対照的なのっぽのレニーとちびのジョージ。渡り鳥のような二人の労働者の、ささやかな夢。カリフォルニアの農場を転々として働く男たちの友情、たくましい生命力、そして苛酷な現実と悲劇を、温かいヒューマニズムの眼差しで描いたスタインベックの永遠の名作。

Comment by kalleron 2 ポイント

ハンガリーの「運命ではなく」は義務的ベストセラー(著者がノーベル賞を獲得したことで学校で強制的に読まされるようになった)

2002年にノーベル賞を受賞するまでは誰も聞いた事がなかった。1975年に出版されてから30年以上経っていたにもかかわらず。

学校ですら誰も読んでない。耐え難いつまらなさ。

モルナール・フェレンツの「パール街の少年たち」とかIstvan Feketeの「Vuk」の方が遥かにハンガリーを象徴してる本だしストーリーとしてもそう。

学校以外で「運命ではなく」を読んでる人間がいるとは思えない。

戦時下のブダペシュトで、主人公である14歳の少年は、勤労奉仕に向かう途中ユダヤ人狩りにあい、仲間たちとともにアウシュヴィッツへと送られる。かろうじてガス室を免れた彼は、やがてブーヘンヴァルト、そしてツァイツに収容されることになるが、そこで待ちかまえていたのは、想像もおよばぬ苛酷な現実だった…。

1880年代後半のハンガリー・ブダペスト。この大都会に残された、小さな広場を陣地とする「パール街の少年たち」は、敵対する「赤シャツ団」のいやがらせに苦しんでいた。通りで出会えば「ぶんどり!」といって、ビー玉をうばわれてしまい、広場に掲げていた自慢の旗も相手リーダーに奪われてしまう。ついには、この広場を横取りする作戦も立てていることもわかってきた。ここはなによりも大切な場所。かれらの故郷ともいえる広場だ。なにがなんでもこの空き地を守らなくてはならない! パール街の少年たちは、勇気と誇りを胸に、団結して赤シャツ団に立ちむかいます。

Comment by El_Emperor_Penguin 3 ポイント

コロンビアの「百年の孤独」と、アルゼンチンの「伝奇集」は確かにそうだと思う。

Comment by KissTheDragon 2 ポイント

↑もっとも有名なアルゼンチンの本は「マルティン・フィエロ」

ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアランを始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を舞台としている。幻想的な出来事、個性的な人物が登場する。生と死、希望と絶望などを織り交ぜながら、ブエンディア家の孤独の運命について描いている。

百年の孤独

『伝奇集』(でんきしゅう、Ficciones)は、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの代表的短編集。スペイン語小説集。1944年刊行。元は1941年の『八岐の園』(やまたのその)と1944年の『工匠集』(こうしょうしゅう)の2篇だったものをまとめたもので、全17篇の作品からなる。

伝奇集

アルゼンチンの作家エルナンデスJosé Hernández(1834‐86)によるガウチョ文学の傑作叙事詩《マルティン・フィエロ》(1872,79)の架空の主人公。19世紀後半のパンパを舞台に波乱の一生を送ったガウチョ(牧童)のパジャドールpayador(吟遊即興詩人)が,近代化によって大土地所有制度が進む過程でガウチョたちの自由を奪う文明社会の不正に反逆するパンパの英雄,ガウチョの典型として描かれている。

マルティン・フィエロ

Comment by elgost 229 ポイント

・・・エストニアが入ってない。

Comment by boxxybrownn 146 ポイント

↑モルドバやカザフスタンも。旧ソ連に対する愛が無い。

Comment by ydiggity 92 ポイント

↑あとアゼルバイジャンも。でもどうやらジョージアやアルメニアのことは覚えていたらしい。

Comment by VikaWiklet 5 ポイント

↑旧ソ連に関して言えばチンギス・アイトマートフの「一世紀より長い一日」が入っているべきだと思った。

Comment by Cliodne 43 ポイント

↑僕のエストニア人の友人が言うにはそれは多分アントン・ハンセン・タマサーレの「Truth and Justice」だろうって。

Comment by HomoMelancholicus 2 ポイント

↑エストニア人だけどそれには同意する。

Comment by Farkeman 1 ポイント

↑僕なら「The Man Who Spoke Snakish」を挙げる。まあ今まで読んだ中でエストニアの本はこれしかないけど。

なかなか良い本だったしこのグラフに入っていてもおかしくない!

《一世紀より長い一日》(1980〉はソ連戦後史の暗部を描き,作中の伝説に登場する〈マンクルト〉は,民族的伝統を失った人々をさす言葉として中央アジアで流行した

チンギス・アイトマートフ -キルギスの知性-

Comment by ThePowerOfBeard 2 ポイント

ラトビア人だけど「Vanessa Curtis」ってのは誰で、何で彼女の本がラトビアの「最も象徴的」な作品に選ばれてるわけ?

Comment by antikunis 1 ポイント

↑じゃあ君がお勧めするラトビア文学は?

Comment by ThePowerOfBeard 1 ポイント

↑最も象徴的な本ということであればAleksandrs Čaksの「Mūžības skartie(永久の感動)」を選ぶ。

この本は第一次世界大戦時のとあるライフル兵を書いたもので、これを書いたラトビア人の作家自身第一次世界大戦でライフル兵だった経験がある。

全体的に重厚な雰囲気でところどころグッとくる場面がある。

ただそんなに広くは知られてないはず。英語の翻訳版があるかどうかも疑わしい。

Comment by redditbait82 13 ポイント

生まれてからずっとニュージーランドで暮らしてるけど「The Matriarch」なんて聞いた事がない。

気になったから調べてみたけど、地元の図書館や大学、古い高校で合わせて二部しか見つからなかった。

これはフェイクニュース。

Comment by Zephonian 4 ポイント

↑「クジラの島の少女」の方が間違いなく象徴的な本。僕も君と同じだわ。そんな本聞いた事がない。

Comment by FoxtrotJuliet 2 ポイント

↑確かに。リスト見る前は「The Bone People」か「Pounamu, Pounamu」だと思ってた。

ウィッティ・イヒマエーラは良い作品書いてるけど「The Matriarch」はトップ5にも入ってない。

クジラ乗りのパイキアの血を受継ぐマオリ族。代々男を族長としてきたが、不幸にも生まれたのは女の子パイ。けれど彼女には不思議な力があった……壮大な自然の力に導かれ、少女はパイキアとなるべき運命をたどる――

Comment by Poppite 9 ポイント

「運命ではなく」はほぼハンガリーを舞台にしていないし最も象徴する本でもない。

ただノーベル賞を獲得したから有名になっただけの本。

無理矢理この本を読まされたせいで嫌な思い出が残っているだけだからあんまり気にしないで。

歴史的な価値はあるとは思うけど文学的な価値があるとは思えない・・・

Comment by Shadowing_Lemma 6 ポイント

ウェールズには「わが谷は緑なりき」を挙げる。

この作品は19世紀末のイギリス・ウェールズ地方のある炭坑町を舞台に、男たちが皆働いているモーガン一家の人々を主人公にした人間ドラマである。

わが谷は緑なりき

Comment by abecuellar 5 ポイント

メキシコは「ペドロ・パラモ」?悪くない。

フアン・プレシアドという名前の男が、父親を探して、死んだ母親の故郷コマラにやってくる。そこは文字通りのゴーストタウンで、幽霊の住民が住んでいた。

ペドロ・パラモ

Comment by X0AN 4 ポイント

正直になれよ。イギリスを舞台にした最も象徴的な本はハリーポッターシリーズだろ。

Comment by duyjo 5 ポイント

↑イギリス文学をすべて無視すれば確かにそう。

Comment by Emma_Mellark 3 ポイント

ベトナムで挙げられている小説の事を今まで聞いた事がなくて不思議に思ってるベトナム人のために言っておくと、これはベトナムでは禁書になってる。

旧ソ連で働くベトナム女性ハンが、モスクワ行き列車の中で回想する故国での哀切の物語。ベトナム50年代の土地改革は、ハンの身内に深い傷あとをのこした。当時、改革隊長の母方の叔父は、父方一家を地主として糾弾。父、祖母、伯母は告発集会でいわれのない辱しめをうけた…。

不運な家庭に生まれ育った少女ハンと、悲憤を糧に富を築く伯母、共産党幹部の叔父など、時代の波に巻きこまれ翻弄されていく親族間の葛藤と人生を描く。歴史的タブーとされた土地改革を正面から見すえ、生活感あふれるハノイ郊外、伝統風俗のベトナム農村、広大なロシアの情景などを巧みにまじえて綴る社会主義国ベトナムの問題小説。

Comment by ilovenicecupcakes 3 ポイント

Vladimir Bartolの「Alamut」は確かにスロベニア人がスロベニア語で描いたものではあるけど舞台はスロベニアじゃないだろ!!!

あれの舞台は11世紀のペルシャ。ちゃんと確認しとけよ -. -

著者はスロベニア系イタリア人のVladimir Bartol。11世紀の中東を舞台とした暗殺教団の物語で、ゲーム『アサシン・クリード』はこの小説からたくさんの着想を得ている。

ダークナイト化するゲームシナリオ/娯楽と世相と物語

Comment by chemfinn 3 ポイント

フィンランドの作品には賛成できない。

「ここ北極星の下で」は良い本だし象徴的でもあるけど「カレワラ」の方がもっと象徴的だと思う。

Comment by LegrerBuktarNajs 5 ポイント

↑「カレワラ」は「本」というよりは「民族叙事詩」でしょ。

僕は「Tuntematon Sotilas(無名戦士)」を挙げる。これもヴァイノ・リンナの作品。

Comment by RRautamaa 1 ポイント

↑リンナの本はフィンランド人にとっては象徴的。学校で教えられるし、外国人がこれを読んでもピンとこない。

「無名戦士」をあの訛り抜きで読んでちゃ大事なことの半分も伝わない。

外国でも売られているフィンランドの本ならこの国にはアルト・パーシリンナがいる。

フィンランドの小説家。隣国ソビエト軍と奮闘するフィンランド兵士の姿を情緒豊かに描いた小説『無名戦士』(Tuntematon sotilas, 1954)や、歴史の波に翻弄されながら暮らす小作人を世代ごとに描いた三部作『ここ北極星の下で1-3』(Täällä Pohjantähden alla I-III, 1959-62)などの代表作を著す。

ヴァイノ・リンナ

『カレワラ』(『カレヴァラ』) (Kalevala) はフィンランドの民族叙事詩。19世紀に医師エリアス・リョンロート(Elias Lönnrot, 1802年4月9日 - 1884年3月19日)によって民間説話からまとめられた。フィンランド語の文学のうち最も重要なもののうちの一つで、フィンランドを最終的に1917年のロシア帝国からの独立に導くのに多大な刺激を与えたとされている。名称は「英雄の地」の意。

カレワラ

フィンランドの小説家。『楽園の島の囚人たち』(Paratiisisaaren vangit, 1974)など、社会を滑稽に風刺した小説を数多く著す。

アルト・パーシリンナ

Comment by lolidkwtfrofl 3 ポイント

真面目に言うと最も象徴的なのは「ラデツキー行進曲」

『ラデツキー行進曲』(ドイツ語: Radetzkymarsch)は、オーストリアの作家ヨーゼフ・ロートによる歴史小説。題名は、ヨハン・シュトラウス1世の行進曲にちなむ。

オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の危機を救った「ソルフェリーノの英雄」とその子孫の運命を、オーストリア帝国の没落に重ねて描いた。続編として、「ソルフェリーノの英雄」の弟の子孫を主人公に据えた『皇帝廟』がある。

ラデツキー行進曲 (小説)

Comment by Mushroomian1 3 ポイント

「オスカー・ワオの短く凄まじい人生」がうちの国によるものだとは知らなかった。今日初めて知った。

オスカーはファンタジー小説やロールプレイング・ゲームに夢中のオタク青年。心優しいロマンチストだが、女の子にはまったくモテない。不甲斐ない息子の行く末を心配した母親は彼を祖国ドミニカへ送り込み、彼は自分の一族が「フク」と呼ばれるカリブの呪いに囚われていることを知る。独裁者トルヒーヨの政権下で虐殺された祖父、禁じられた恋によって国を追われた母、母との確執から家をとびだした姉。それぞれにフクをめぐる物語があった―。

Comment by tavbi 2 ポイント

何年か前にチェコの映画見て傑作だと思ったんだけどタイトルを覚えてなくて、今「わたしは英国王に給仕した」を見てすぐに思い出した。

僕はそんなに本を読まないんだけどこのスレのおかげであの映画をまた視聴できる。

いつか百万長者になることを夢見て、ホテルの給仕見習いとなったチェコ人の若者。まず支配人に言われたことは、「おまえはここで、何も見ないし、何も耳にしない。しかし同時に、すべてを見て、すべてに耳を傾けなければならない」。この教えを守って、若者は給仕見習いから一人前の給仕人となり、富豪たちが集う高級ホテルを転々としつつ、夢に向かって突き進む。そしてついには、ナチスによって同国の人々が処刑されていくのを横目で見ながらドイツ人の女性と結婚。ナチスの施設で給仕をつとめ、妻がユダヤ人から奪った高額な切手で大金を手に入れる

Comment by juneismissing 218 ポイント

「菜食主義者」はそこまで話題になるものでも、韓国を代表するような作品でもない

せいぜい人の精神崩壊について多少の知見を得られる程度(個人的な感想)

これ選んだ人は「菜食主義者」がブッカー賞を獲得しているのを見て韓国の象徴的作品としたんじゃないかって気がする・・・

韓国の文学に興味がある人のために僕は朴婉緒の「裸木」をお勧めする。

ごく平凡な女だったはずの妻・ヨンヘが、ある日突然、肉食を拒否し、日に日にやせ細っていく姿を見つめる夫(「菜食主義者」)、妻の妹・ヨンヘを芸術的・性的対象として狂おしいほど求め、あるイメージの虜となってゆく姉の夫(「蒙古斑」)、変わり果てた妹、家を去った夫、幼い息子……脆くも崩れ始めた日常の中で、もがきながら進もうとする姉・インへ(「木の花火」)―

3人の目を通して語られる連作小説集

Comment by Puck85 2 ポイント

「白の闇」はポルトガルを舞台にしたものじゃないでしょ。著者はその都市/国をあえて不特定なものにしてる。

それに著者がポルトガル人だからといって物語もそこが舞台だってことにはならない。

とある都市の住人ほぼ全員を失明させた原因不明の感染症。「医者の妻」、彼女の夫の医者と、その患者を含む数人の命運を中心に追いながら、感染爆発に伴う社会秩序の崩壊を描く。感染症の唐突な発生や原因が解明されない事への不安から大規模なパニックが生じ、政府の封じ込めや治安維持策は後手に回る。政府の対応が時を追う毎に抑圧的で稚拙になってゆく中で、最初の感染者達である「医者の妻」達は家族のように団結し、各々の知恵と何故か一人だけ失われなかった「医者の妻」の視力を頼りに生き残りを図る。

白の闇

Comment by Quetzie 3 ポイント

これを選んだのは誰?

いや誤解しないでほしいんだけど「アンネの日記」は良い本だと思ってるよ。

でもこれはオランダ文学で最も「象徴的」でもなければ重要なものでもないし、もっと相応しい作品は十作品以上は思い浮かぶ。

Comment by Cdubb3 562 ポイント

カナダは「昏き目の暗殺者」?

「赤毛のアン」よりも2000年に出版された本の方が象徴的ってそんなの有り得るか?

Comment by acathode 396 ポイント

↑スウェーデンなんか「ドラゴン・タトゥーの女」でこれ出版されたの2005年なんだけど・・・

このリストは・・・正確なリストを作ろうとするんじゃなくて、誰かがウィキペディアを見ながらグラフに載せたら見栄え良さそうな本を適当に選んだんじゃないかって気がする。

Comment by teufelkatzen 154 ポイント

↑マーク・トウェインが「ハックルベリー・フィンの冒険」を上梓したとき彼はすぐさまアメリカ合衆国が今まで生み出した中でも最も偉大な著者だと認識されたよ。

僕もスウェーデンの本に同意するわけではないけどその国の最も象徴的な本が12歳児じゃダメだってことは無い。

Comment by KovaelinFantasy Fan 10 ポイント

↑多分このグラフを作ったやつの中での「象徴的」の定義が随分変わってるんだと思う。

1945年、妹のローラは車ごと橋から転落して死んだ……あれは本当に事故だったのだろうか? いま、年老いた姉のアイリスは、孤独のなか自分の来し方とともに思い返す。それに、ローラの死後出版され、彼女を伝説の作家にまつりあげることになったSF小説『昏き目の暗殺者』に描かれた恋人たちは誰がモデルなのだろうか?

わたしたちチェイス家は代々、釦工業で財をなす、ポート・タイコンデローガの町いちばんの名家だった。だが、労働運動の激化で家業が傾き、わたしは父のライバルに台頭してきたリチャード・グリフェンのもとに嫁ぐことになった。無垢そのもので世事に疎い妹ローラには、家運を背負ってのわたしの決心など理解しようもなかった。やがて、娘をもうけたわたしの前に、すべてを突き崩す事実が立ちふさがる……。

『ミレニアム』(Millennium)は、スウェーデンの作家スティーグ・ラーソンによる推理小説。「ドラゴン・タトゥーの女」「火と戯れる女」「眠れる女と狂卓の騎士」から成る三部作。

本国スウェーデンでは、第1部が出版されるや大変な人気を博し、第1部の刊行から約3年でシリーズ合計290万部を売り上げるベストセラーとなり、「読まないと職場で話題に付いていけない」と言われるほどであった。

ミレニアム (小説)

Comment by lejefferson 209 ポイント

フランスが「レ・ミゼラブル」じゃなくて「三銃士」の方を選ばれているのはどういうことなのか。

Comment by _amethyst 146 ポイント

↑「レ・ミゼラブル」はあまりにもフランスっぽいから英語で話される時ですら英語版のタイトルじゃなくてフランス語のタイトルの方を使われる。

誰も「三銃士」のことを「Les Trois Mousquetaires」と呼んでる人は誰もいない。本当のタイトルはこっちなのに。

「レ・ミゼラブル」以外に自国の言語じゃなくて外国の言語で呼ばれているような本は思いつかない。

Comment by TheJaice 187 ポイント

↑「我が闘争(Mein Kampf)」は?

Comment by Ratsatron 84 ポイント

↑確かに。

Comment by Reneeisme 6 ポイント

↑この一覧見て疑問に思ったのがこれ。

それに「モンテ・クリスト伯」だって個人的には「三銃士」よりは上だと思ってる。

Comment by koderius 18 ポイント

イスラエルの所は間違ってる。

最も象徴的な本は「地下室のパンサー」じゃない。

イスラエルの最も象徴的な本は聖書。旧約と新約聖書。

Comment by dlgn13 1 ポイント

↑聖書はそもそも大半がイスラエルを舞台にしてないでしょ。

僕としてはレオン・ユリスの「栄光への脱出」に一票。

プロパガンダ以外の何ものでもないけど極めて象徴的。

Comment by koderius 2 ポイント

↑>>「聖書はそもそも大半がイスラエルを舞台にしてないでしょ。」

それマジで?じゃあ聖書ってどこを舞台にしてるの?

Comment by dlgn13 1 ポイント

↑大半はエジプトが舞台。他はイスラエル以外の地域不明な中東のどこか。

1947年新国家誕生前夜のエルサレム。少年は仲間から思いがけず「裏切者」とよばれた。言葉を頼りに考えを巡らせ、無垢さ純粋さを疑い、寛容さ相対へと移行する成長の痛みを、冷徹な眼差しで見つめる自伝的ビルドゥングスロマン。

地下室のパンサー

『栄光への脱出』(えいこうへのだっしゅつ、英語: Exodus)は、レオン・ユリスの執筆した1958年発表のベストセラー小説(日本語訳『エクソダス 栄光への脱出』犬養道子、1961年)。1947年にホロコースト生存者らを乗せてフランスからイギリス委任統治領パレスチナに向かおうとしてイギリス軍に制圧された不法移民船エクソダス号(SS_Exodus)をモデルとした物語である。Exodusは「大挙した脱出」という意味だが、「出エジプト記」になぞらえてもいる。

栄光への脱出

Comment by Yamez 3 ポイント

ポーランドが「パン・タデウシュ(Pan Tadeusz)」?

本当のポーランド人だったら「三部作(the trilogy)」とだけ言うはず。

「旅の仲間」「二つの塔」「王の帰還」は分断できたとしても、「火と剣とをもって(With Fire and Sword)」「大洪水時代(The Deluge)」「Pan Tadeusz」を分けることなんて出来ない。

新しい作品を読んでみたいって人がいるならポーランドには色々凄い文学があるよ。

ボレスワフ・プルスの「人形」は傑作だし、ヘンリク・シェンキェヴィチの「三部作」は実際の出来事を下敷きにした大冒険で一般人にも馴染みがある。

Comment by reverse_sausage 2 ポイント

↑「パン・タデウシュ(Pan Tadeusz)」は「三部作」じゃないよ。それは「草原の火(Pan Wołodyjowski)」の方。

Comment by Yamez 1 ポイント

↑確かにそうだ。ごめん。最近ポーランドに移住したばかりで今でもそういう間違いしてしまって。

ポーランドの詩人アダム・ミツケーウィチの長編叙事詩。 1834年発表。 12編から成る。2つの士族間の争いが,ナポレオンのロシア遠征,主人公タデウシュの結婚によって結末を迎えるまでの経過を,透明な美しい言葉でうたいあげた傑作。

パン・タデウシュ

ポーランド国内では、17世紀の英雄の活躍を描いた『三部作(Trylogia)』で最もよく知られる。『火と剣とをもって(英語版)』はフメリニツキーの乱で相まみえる反乱軍のボフダン・フメリニツキーと英雄ヤレーマ・ヴィシュネヴェーツィクィイを、悪役en:Yuri Bohun(イヴァン・ボフーンがモデルとされる。)と主人公en:Jan Skrzetuskiの戦いに投影して描いた。『大洪水時代』では、大洪水時代に実際にあったラジヴィウ家のヤヌシュとボグスワフが北方戦争の相手であるスウェーデン王カール10世グスタフと共謀してポーランド・リトアニア共和国を崩壊させてラジヴィウ家のもとに独立リトアニアとして分離してしまおうとする陰謀を、主人公Andrzej Kmicicが阻止する。 『草原の火』では、リプカ・タタール人によるリプカの反乱(英語版)を描いた。

ヘンリク・シェンキェヴィチ

Comment by ArchonForTrump 2 ポイント

僕としてはノルウェーは「ソフィーの世界」を選びたい。

物語の大半は、タイトルとなっている主人公ソフィー・アムンセンと謎に満ちた人物のアルベルト・クノックスの対話であり、その間に不思議なエピソードが織り込まれている。ミステリー要素を多分に含むファンタジー小説の体裁を取っているが、 原題には "Roman om filosofiens historie" という副題が付いており、大変優れた哲学史の入門書で、難しく構えることなく西洋の哲学について触れることのできる秀逸な作品であると評価される。

ソフィーの世界

Comment by Equinophobe 3 ポイント

あー、「The Ear, the Eye and the Arm」の存在をすっかり忘れてた。傑作だよね。

でも真面目に考えてあれってジンバブエを最も象徴するような作品かな?

そして、第二作目が「The Ear, The Eye, and The Arm(その耳、その目、そしてその腕) 1994年刊」。この小説がニューベリー・オーナー・ブックスに選ばれて、彼女は英語圏の児童文学のなかで注目されるようになるんだね。おもしろいことに、これは2194年のジンバブエを描いたジュブナイルSFでね。

主人公は13歳の Tendai という少年。父親は都市のセキュリティを仕切る高い地位にいて、弟と妹がいる。それまで豪邸で生活していたんだけれど、冒険とサスペンスのある「現実」の世界が見たいと、弟たちを誘って危険な外に出てしまうんだけど、街に出た途端、誘拐されてしまう。こどもたちが考えていた以上に、街は危険なところだったんだ。この時代、希少になったプラスチックの埋まっている昔の毒性廃棄物の捨て場で「シーエレファント」という、一帯を仕切る大姉御から奴隷のように働かされる。そして、この女はこどもたちの素性を知って、 Tendai の父親に恨みを持つストリート・ギャングたちに売り渡そうとするんだね。彼らはなんとか逃げるんだけど、逃げた込んだ先が "Resthaven" という、これまた一癖あるところで……。

『砂漠の王国とクローンの少年』

Comment by Russian_Batman1 3 ポイント

ロシアは「戦争と平和」?

俺はそこは「アンナ・カレーニナ」だと思うぞ。

モスクワ駅へ母を迎えに行った青年士官ヴロンスキーは、母と同じ車室に乗り合せていたアンナ・カレーニナの美貌に心を奪われる。アンナも又、俗物官僚の典型である夫カレーニンとの愛のない日々の倦怠から、ヴロンスキーの若々しい情熱に強く惹かれ、二人は激しい恋におちてゆく。

Comment by Feudal_Poop 3 ポイント

スリランカが「Anils ghost」?

そんな本聞いたことがないし他の多くのスリランカ人もそうだと思う。

ひょっとしたらスリランカ国外では人気があるのかもしれないけどこの国では間違いなく人気はない。そもそもこの国で売られているかどうかすら疑問。

有名な本ということならマーティン・ウィクラマシンハかロシア人の作品のどっちか。

Comment by King_of_ 1 ポイント

↑スリランカを象徴する本として君なら何を勧める?

Comment by Feudal_Poop 2 ポイント

↑マーティン・ウィクラマシンハの「Madol Doova」と「変わりゆく村(Gamperaliya)」

もしくはチンギス・アイトマートフの「最初の教師」

ブッカー賞を受賞した第3作『The English Patient』(邦題『イギリス人の患者』)で、オンダーチェは戦争中の愛と裏切りを描いた。4作目となる『Anil's Ghost』の舞台もまた戦時下だ。1980年代から90年代にかけてスリランカを引き裂いた血みどろの内戦。しかしこの戦争が第二次世界大戦と違うのは、敵が特定しにくい点だ。主人公のアニル・ティセラはスリランカに生まれ、18歳のとき故郷を後にした。そして15年後、国際人権保護団体の調査員として、再びこの地に戻ってくる。法廷人類学者である彼女は、中央アメリカの戦場でグアテマラの悲惨な戦争の犠牲者たちを掘り起こすという作業も経験していた。今回のスリランカ訪問も、同様の使命によるものである。しかし間もなく彼女は、前回の任務と今回のそれとの間には徹底的な違いがあることを知るのだった。

本書は、スリランカを代表する作家マーティン・ウィクラマシンハが、20世紀前半のスリランカ南部の村を舞台として、旧家三代の栄枯盛衰を描いた大作(三部作)の第一作目です。英国植民地であった20世紀初頭のスリランカでは、西ヨーロッパ文化の摂取により、社会・経済構造に変化の波が押し寄せていました。そのような時代を背景に、地方貴族階級の崩壊と伝統文化の衰退が、若い世代の恋愛観と共に描かれています。

変わりゆく村

1920年代のキルギスの村落を舞台に、村に最初の学校を作ろうと努力した青年と、彼を慕って勉学に励み、やがてはモスクワに出て著名な学者となる少女の交流を描く。村人の嘲笑と偏見のなかで志を持って献身的に努力する青年。学問に目覚め、女性にとって無権利状態である粗暴な村社会から脱出しようとする少女。本人達も無自覚な、ふたりの淡い恋。そして、二人を襲う悲劇・・・。それらの出来事を、今ではアカデミー会員哲学博士となった女性の回想を通して描く物語。

シリーズ ロシア・ユーラシアの現代文学 『最初の教師』(再)

Comment by busdriverbuddha1 2 ポイント

気になってる人のために言っておくとブラジルの本は「Grande Sertão: Veredas」のことね。

ジョアン・ギマランエス・ローザ(João Guimarães Rosa [ˈʒwɐ̃w ɡimaˈɾɐ̃js ˈʁɔzɐ], 1908年6月27日 - 1967年11月19日)は20世紀の最も重要な作家の1人と評価されるブラジルの作家、外交官。

彼の最もよく知られた作品は『大いなる奥地:小径』(Grande Sertão: Veredas 1956)であり、ブラジル人にとってはユリシーズにも比すると考える者もいる。

ジョアン・ギマランエス・ローザ

Comment by yoman632 2 ポイント

ドイツを最も象徴する本が何なのかは俺たちみんな知ってるよ。

Comment by NovaStorm970 2 ポイント

ドイツは「我が闘争(mein kampf)」じゃないの?

Comment by asovietfort 1 ポイント

エルサルバドルは可哀想に。自分の国について書いてくれる人が誰もいないのか。

Comment by notmytemp0 2 ポイント

↑Manlio Arguetaの「One Day of Life」は読む価値ある。

Comment by dacapoalcoda 1 ポイント

マケドニアが無いな。これに相応しいのは「Pirey」だと思う。

中国の「三国志演義」ってチョイスは悪くないけど、「紅楼夢」や「西遊記」なんかも挙げられると思う。ただどれも時代がちょっと古いか。

それなら魯迅の「阿Q正伝」なんか良いかも。

阿Qという、おそらくはこれ以下はないであろう最下層の人間を主人公に設定し、それを縦横無尽に活躍させることにより、巧みな布置の中に農村社会ひいては全体社会のさまざまな人間タイプの思考や行動の様式を、浮き彫りにしている。特にこの作品を気に入った毛沢東が談話でしばしば「阿Q精神」を引き合いに出したため、魯迅の名声が高まった。後に中国の高校教科書に採用され、中国国民の多くが知っている小説である。

阿Q正伝

Comment by oldterribleman 28 ポイント

インドを舞台している最も象徴的な本がアラヴィンド・アディガの「グローバリズム出づる処の殺人者より」?

これの基準は何?何で「ジャングル・ブック」の方じゃないわけ?

Comment by SilverRivet 21 ポイント

↑もしくは「カーマ・スートラ」

Comment by oldterribleman 25 ポイント

↑確かに。「カーマ・スートラ」は本当の意味での「ジャングル・ブック」

Comment by _bpm 9 ポイント

↑別に「グローバリズム出づる処の殺人者より」がインドを代表する作品だと思っているわけじゃないけど(「小さきものたちの神」の方が良いと思う)

「ジャングル・ブック」はそもそもインド人が書いたものですらないじゃん。それにインドやインド人の文化にこれっぽっちも触れてない。

あれだったら別に舞台がアマゾンのジャングルでもコンゴでも問題ないだろうし。

グローバリズム出づる処、インド、バンガロール。ひとりの起業家が、書を民主主義が没する処の天子温家宝に致す。「拝啓中国首相殿、あなたに真の起業家精神を教えましょう。主人を殺して成功した、このわたしの物語を」IT産業の中心地から送った中国首相への手紙は殺人の告白であった―。ブッカー賞受賞作。

グローバリズム出づる処の殺人者より1893〜94年に雑誌に掲載された7つの短編からなり、ベーリング海のアザラシを取り上げた第4話を除き、いずれも熱帯のジャングルに棲む動物達を主人公とした物語で、作者のインド生活から取材したものである(例えば第1話は虎に追われた人間の子供(名前はモウグリ:蛙の意味)が狼に救われ育てられ、熊やヒョウとも仲良くなり、幾多の冒険を経験して再び人間世界に戻る話)。

ジャングル・ブック (小説)カーマ・スートラ(サンスクリット語: कामसूत्र, 英: Kama Sutra)は、古代インドの性愛論書(カーマ・シャーストラ)で、推定でおよそ4世紀から5世紀にかけて成立した作品といわれており、現存するもとのとしては最古の経典である。『アナンガ・ランガ』『ラティラハスヤ』と並んでインド3大性典のひとつとされ、そのうちで最も重要なものとされる。

カーマ・スートラ

インド南西部のケララ州を舞台に描かれる家族の栄華と没落、確執と愛、そして伝統的なカースト制と闘いながら成長していく双子の兄妹エスタとラヘル。早熟なイギリス人のいとこの死を機に、「歴史の愛の掟」はその冷酷な鎌をふるい始める―大地に根ざした壮大なユーモアとみずみずしい感覚でインド社会の小宇宙を描き出し、読者の五感に深い余韻を残す詩的な感動作。

Comment by LucidicShadow 65 ポイント

オーストラリアは「Cloudstreet」?本気で?

象徴的というのなら「Picnic at Hanging Rock」を選ぶべき。

Comment by Doctragon 21 ポイント

↑最初に思い浮かんだのが「Tomorrow―明日、戦争が始まったら」だったけど「Picnic at Hanging Rock」の方が良いな。

1900年のバレンタイン・デーにアップルヤード女学校の生徒20名と教師2名がハンギング・ロックへピクニックに出かけるのですが、生徒3名と教師1名が消えてしまうというお話です。

"Picnic at Hanging Rock" by Joan Lindsay

高校生の仲間同士が町外れの山にキャンプに出かけ、週末を楽しんでいる中、突如街が他国の軍隊に占領されてしまう。信じられない状況の中、自分たちの街、国を守るため若者達は銃を取り、占領軍に戦いを挑む。

ヨークが壊滅 ...> トゥモロー・明日、戦争が始まったら(Tomorrow,When The War Began)

Comment by Turamb 26 ポイント

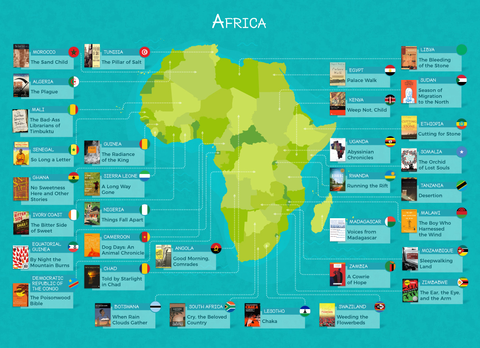

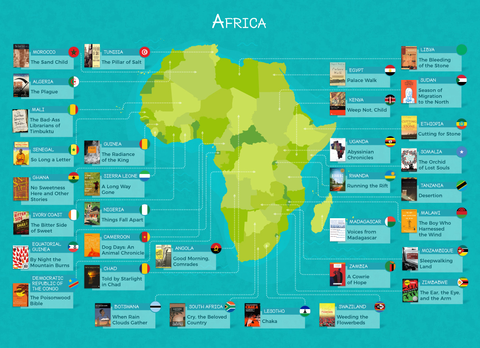

みんな自分の国の選ばれた本に文句たらたらみたいだけど、僕は「アルカイダから古文書を守った図書館員(The Bad‑ass Librarians of Timbuktu)」が一体どういう内容なのかってことについて知りたい。

※「The Bad‑ass Librarians of Timbuktu」は直訳だと「トンブクトゥの超格好良い図書館員」になります。

Comment by Zummy20 1 ポイント

↑このコメント見つけるのにどれくらいスクロールしないといけないか気になってた。

この本読んでみるわ。

残された時間は少ない――

世界遺産都市である、マリ共和国のトンブクトゥの図書館には古のイスラムの彩色写本など貴重な文書が多数保存されていた。

それが2012年から始まるアルカイダの攻撃により危機にさらされる。

敵の目を欺き、それら古文書の救出作戦を計画し、幾多の危険を乗り越えて、比較的安全なマリ南部に30万点もの歴史遺産を避難させた、ある図書館員の活躍を描くノンフィクション。

Comment by Polder 35 ポイント

「ハックルベリー・フィンの冒険」じゃなくて「トム・ソーヤーの冒険」を選ぶとかその時点で信頼性が全く無くなる。

Comment by pinkerton_jones 47 ポイント

このリスト作ったやつは自分の中にはっきりとした基準を持ってないように見える。

アフガニスタンが「君のためなら千回でも」?これが「戦争と平和」と同列なのか?ユリシーズはないの?

Comment by Z_Jewell 48 ポイント

↑それってジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」のこと?それならアイルランドにある。

「君のためなら千回でも!」召使いの息子ハッサンはわたしにこう叫び、落ちてゆく凧を追った。同じ乳母の乳を飲み、一緒に育ったハッサン。知恵と勇気にあふれ、頼りになる最良の友。しかし十二歳の冬の凧合戦の日、臆病者のわたしはハッサンを裏切り、友の人生を破壊した。許されざる仕打ちだった。だが二十六年を経て、一本の電話がわたしを償いの旅へと導くーー。

物語は冴えない中年の広告取りレオポルド・ブルームを中心に、ダブリンのある一日(1904年6月16日)を多種多様な文体を使って詳細に記録している。タイトルの『ユリシーズ』はオデュッセウスのラテン語形の英語化であり、18の章からなる物語全体の構成はホメロスの『オデュッセイア』との対応関係を持っている。

ユリシーズ

Comment by Lynx_gnt 13 ポイント

ロシアは「エヴゲーニイ・オネーギン」かなと思ってたけど、「戦争と平和」も選択肢としては良い。

Comment by InkyPinkie 9 ポイント

↑「戦争と平和」よりも「エヴゲーニイ・オネーギン」の方が象徴的だと思う。少なくともロシアでは。

「戦争と平和」は長いし複雑だし、準備が出来てない読者にはよく分からなくなったりするから最初から最後まで読んだロシア人は多くない。

「エヴゲーニイ・オネーギン」だと学生だろうが文学の専門家だろうが誰でも共感できる。しかも著者はプーシキン。これだけでも十分すぎる。

《もはや疑う余地はない。いたましや!エヴゲーニイはタチヤーナに子供のような恋をしたのだ。》

19世紀初頭のロシア社交界、可憐な少女の愛を拒んだ青年オネーギンは、後年魅力溢れる人妻に変貌していた彼女を見、衝撃を受け、求愛する。しかし、時遅く……。

Comment by Thesleeperhold 32 ポイント

これについて二つ。

アゼルバイジャンが入ってないけど「Ali and Nino」が読むには良い本だと思う。今まで読んだ中でお気に入りの一冊。

あとイングランドは「ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち」かな。あくまで僕にとっては。

野うさぎを主人公に描いた児童文学作品で、リチャード・アダムスの処女作である。タイトルはイングランドのハンプシャー州の北部にある丘の名前にちなんだもので、アダムス自身が育った場所でもある。

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち

Comment by HigekingStarship Troopers 43 ポイント

スウェーデンについて言えば「ドラゴン・タトゥーの女」よりもアストリッド・リンドグレーンの著作の方が象徴的だと思う。

アストリッド・リンドグレーン(Astrid Lindgren, 1907年11月14日 - 2002年1月28日)は、スウェーデンの児童書の編集者で、同時に児童文学作家でもある。

リンドグレーンの作品は、スウェーデンの豊かな自然に囲まれた子供達の姿を描いたものから、少年探偵が活躍する推理もの、幻想的なファンタジーなど幅広く、『長くつ下のピッピ』『やかまし村の子どもたち』『ロッタちゃん』などはテレビ・映画化もされている。

アストリッド・リンドグレーン

Comment by legiones_redde 1 ポイント

てっきりベトナムは「金雲翹」だとばかり思ってた。

『金雲翹』(キム・ヴァン・キエウ、ベトナム語: Kim Vân Kiều / 金雲翹)は、19世紀前半にベトナム(阮朝)の文人グエン・ズー(阮攸)が中国の小説『金雲翹伝』を翻案し、チュノムで記した長編叙事詩。チュノム文学の最高峰と考えられ、ベトナムの国民文学的作品とみなされている。

金雲翹

Comment by TommiHPunkt 1 ポイント

スイスが「ウィリアム・テル」じゃなくて「ハイジ」ってマジで?

Comment by UnusualPolarbear 208 ポイント

コンゴの本が「闇の奥」じゃないってことに驚いた。

Comment by ladyfenringFantasy 49 ポイント

↑僕は「ポイズンウッド・バイブル」で良かったと思ってるけどね。個人的にお気に入りの本だから。

Comment by SealSquasher 5 ポイント

↑学校で読まされた本の中で「ポイズンウッド・バイブル」は楽しく読めた数少ない本。

Comment by EinesFreundesFreund 1 ポイント

↑「タンタンのコンゴ探険」の方が良い。

『闇の奥』(やみのおく、Heart Of Darkness、1902年出版)はイギリスの小説家、ジョゼフ・コンラッド( Joseph Conrad, 1857 - 1924年)の代表作。西洋植民地主義の暗い側面を描写したこの小説は、英国船員時代にコンゴ川で得た経験を元に書かれ、1899年に発表された。

闇の奥

1959年、アメリカ人宣教師家族が、ベルギー領コンゴに降り立った。過酷な大自然、政治的混乱を通して、家族が選んだ道とは? 人間、歴史、政治、宗教、言語を重層的に描いた壮大なサーガ。

Comment by ITXorBust 1 ポイント

「おおーこれは良いな。リベリアは何が挙げられてるんだろ?『House on Sugar Beach』かな?それともそれ以外?」

「・・・載ってない」

「全ての国」とはどういうことなのか。

Comment by moosebrah 1 ポイント

アイルランドの「ユリシーズ」には頷けない。

それより「アンジェラの灰」の方が合ってるような気がする。コンセプト自体はなかなか面白いと思うけどね!

フランク・マコート自身の子供時代の経験を語った作品。マコートはアイルランド系移民の子としてアメリカ合衆国に生まれたが、両親の経済的な困窮により、母国アイルランドに帰ることを決意し、1930年代、1940年代をアイルランドのリムリック市で過ごす。その当時の暮らしが骨太いタッチで描かれている。

アンジェラの灰

Comment by yantrik 1 ポイント

インドの本見たけど、ムンシー・プレームチャンドでもラビンドラナート・タゴールでもサラチャンドラ・チャテジーでもないなら代表する作品でもなんでもないから無視しても問題ない。

ムンシー・プレームチャンド(Munshi Premchand、1880年7月31日 - 1936年10月8日)は近代ヒンディー語・ウルドゥー語のインド文学を代表する小説家・脚本家。

プレームチャンドは、ファンタジーや宗教作品が主であったヒンディー文学にリアリズムを持ち込んだ。彼は300を越える物語、12の小説と2つの戯曲を書いた。

ムンシー・プレームチャンド

ラビンドラナート・タゴール(英語:Rabindranath Tagore、ベンガル語:ロビンドロナート・タクゥル রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর、ヒンディー語:ラビーンドラナート・タークゥル रवीन्द्रनाथ ठाकुर(टगोर)、1861年5月7日 - 1941年8月7日)は、インドの詩人 、思想家。詩聖(グゥルゥデーウ गुरुदेव)として非常な尊敬を集めている。

ラビンドラナート・タゴール

Comment by -rh- 1 ポイント

多分チリはイサベル・アジェンデが選ばれるんだろうなって予想してた。

だからといって不満度が少なくなるってことではないけど。

不思議な予知能力をもつ美少女クラーラは、緑の髪をなびかせ人魚のように美しい姉ローサが毒殺され、その屍が密かに解剖されるのを目の当たりにしてから誰とも口をきかなくなる。9年の沈黙の後、クラーラは姉の婚約者と結婚。精霊たちが見守る館で始まった一族の物語は、やがて、身分ちがいの恋に引き裂かれるクラーラの娘ブランカ、恐怖政治下に生きる孫娘アルバへと引き継がれていく。

Comment by quantinuum 1 ポイント

スペインの場合どんなリストでも載ってるのは「ドン・キホーテ」。うちらはそれに文句はないけどね。

Comment by babawawa 1 ポイント

ガンビアで二年間生活してるけど、アフリカ大陸で最も小さいこの国が無視されていることとリストに載っているべきアレックス・ヘイリーの「ルーツ」が載っていないことを遺憾に思う。

アレクサンダー・パーマー・ヘイリー(Alexander Palmer Haley, 1921年8月11日 - 1992年2月10日)は、アフリカ系アメリカ人作家。その著書である『ルーツ』によって有名である。

彼の名を世に知らしめた代表作『ルーツ』(原題:Roots: The Saga of an American Family)は、彼自身の一族の来歴をたどった歴史小説である。西アフリカのガンビアで生まれ、1767年に奴隷狩りに捕らえられ、アメリカ合衆国に奴隷として売られた、ヘイリーの曽曽曽曽祖父であるクンタ・キンテと、その子孫たち数代の軌跡を描く。

アレックス・ヘイリー

Comment by pdpjp74 1 ポイント

日本は「こころ」だと思ったけど、リストに挙がってるのは各国の最も有名な本なのかな。

Comment by never_rains 1 ポイント

インドには様々な言語があるのにその中で英語の本の「グローバリズム出づる処の殺人者より」を選ぶわけ?

良い本ではあるけど象徴的な本ではないよ。英語の本の中でというのなら「真夜中の子供たち」もしくは「Train to Pakistan」が選ばれるべき。

インドを舞台にした最も象徴的な本は「ラーマーヤナ」だと思う。

『真夜中の子供たち』(まよなかのこどもたち、Midnight's Children)は、サルマン・ラシュディの小説。1981年発表。イギリスの植民地主義と英領インドの分離独立を主題としており、ポストコロニアル文学やマジックリアリズムの代表例である。この話は主人公のサリーム・シナイによって語られ、それは歴史もの同様に実際に起きた歴史上の出来事の文脈に挿入されている。

真夜中の子供たち

Comment by atomicrobomonkey 1 ポイント

ルーマニアで挙がっている本が「吸血鬼ドラキュラ」なのはおかしい。だってこの本がルーマニア語に翻訳されたのはほんの15年前なんだから。

この本によってルーマニアは有名になったし観光客も沢山来るようになったけど、ルーマニア人の大半は読んだ事がない。

『吸血鬼ドラキュラ』(きゅうけつきドラキュラ、原題:Dracula )は、ブラム・ストーカーのゴシック小説、ホラー小説。1897年5月26日に刊行された。

新たな獲物を求めて密かにイギリスに侵入したドラキュラ伯爵に対して、その存在に気づき、これを退治しようとするヴァン・ヘルシング教授とその仲間たちの戦いを描く。

吸血鬼ドラキュラ (小説)

Comment by swper 1 ポイント

ペルーのリマを舞台にしたソーントン・ワイルダーの名作「サン・ルイ・レイの橋」(ピューリッツァー賞を受賞)よりも「誰がパロミノ・モレーロを殺したか」の方が象徴的だなんて信じられない。

「サン・ルイ・レイの橋」はModern Libraryの20世紀の100の名作のリストにも入っているのに。

『サン・ルイ・レイの橋』又は『サン・ルイス・レイ橋』(The Bridge of San Luis Rey)は、実話をもとにソーントン・ワイルダーが1927年に発表した小説。1928年にピューリッツァー賞を受賞した。

1714年、スペイン領である南米ペルーの首都リマで一つの悲劇が起きた。近郊の聖地へと続く険しい渓谷で吊り橋が切れ、渡っていた5人の市民が墜落死したのだ。

サン・ルイ・レイの橋

「若い男がイナゴマメの老木に吊るされ、同時に串刺しにされていた。」

という、むごたらしい死体が発見されたことから始まるこの物語は、その犯人探しをメインストリームにした推理/探偵ものの様相だ。

誰がパロミノ・モレーロを殺したか

Comment by roninPT 1 ポイント

俺ならポルトガルはエッサ・デ・ケイロスの「Os Maias」を挙げる。

「白の闇」に関心がある奴なんか誰もいない。

Comment by ArizonaRobberBarron 1 ポイント

カナダの本が「野性の呼び声」じゃないのはどういうこと?

『野性の呼び声』(やせいのよびごえ)または『荒野の呼び声』(こうやのよびごえ)は、アメリカ合衆国の作家ジャック・ロンドンによって1903年に書かれた中編小説である。飼い犬のバックが、さらわれてそり犬になり、様々な体験を通じて野性を目覚めさせ、自然に帰るまでを描く。

野性の呼び声

Comment by ava1091 1 ポイント

誰かこのコメント欄を参考にして新しいインフォグラフィックを作るべき。

Comment by Bhrunhilda 1 ポイント

あー・・・これが西洋人によってつくられたリストであることは明らか。

西洋人「にとって」最も象徴的な本。

率直に言って挙げられている本の大半はその国に対する侮辱になってる。

Comment by Afreon 1 ポイント

「ベオウルフ」はデンマークが(ほとんど)舞台になってるけど作られたのはデンマークじゃない。

神話的な作品が好みなら「デンマーク人の事績」の方が良いと思う。

でももっと合ってるのはハンス・クリスチャン・アンデルセンとかセーレン・キェルケゴールとかカレン・ブリクセンの作品かな?

Comment by IthilienDernhelm 1 ポイント

↑このリストはそれぞれの国を舞台にしている作品についてであって必ずしもそこで書かれてたり、その国の著者が書いている必要はない。

そうだとしてもこの選択に異議を唱える人は沢山いるだろうけど。個人的にはデンマークを最も象徴する作品は「ハムレット」だと思ってるけど反対する人沢山いるだろうし。

ベオウルフ(英: Beowulf、古英語: Bēowulf、慣習的発音 英語発音: [ˈbeɪəwʊlf]、古英語的発音 英語発音: [ˈbeːo̯wʊɫf] ベーオウルフ)は、英文学最古の伝承の一つで英雄ベオウルフ(ベーオウルフ)の冒険を語る叙事詩である。

デネ(デンマーク)を舞台とし、主人公である勇士ベオウルフが夜な夜なヘオロットの城を襲う巨人のグレンデルや炎を吐くドラゴンを退治するという英雄譚であり、現在伝わっているゲルマン諸語の叙事詩の中では最古の部類に属する。

ベオウルフ

『デンマーク人の事績』(デーン人の事績、デーン人の事蹟、ゲスタ・ダノールム、Gesta Danorumとも)は、12世紀にサクソ・グラマティクスによって書かれた、デンマークの歴史に関する記録である。

『デンマーク人の事績』はサクソの上司であった大司教アブサロンの依頼によって書かれたものであり、先史時代から12世紀後半までのデンマークの歴史についてまとめられている。

デンマーク人の事績

カレン・ブリクセン(Baroness Karen von Blixen-Finecke [kʰɑːɑn ˈb̥leɡ̊sn̩], 1885年4月17日 - 1962年9月7日)は、20世紀のデンマークを代表する小説家。

カレン・ブリクセン

Comment by Brondog 1 ポイント

ここで選ばれたブラジルの本がこの国で今まで書かれた本の中で最高の一冊だってことを認める。

かなりお勧め。国家試験や大学入学試験でもよく取り上げられてる。

一度読んでみると良いよ、気に入ると思うから!

Comment by StaffSergeantDignam 284 ポイント

みんな選ばれた本の事を叩いてるけど僕としてはこのアイデア自体は素晴らしいと思う。

これを作った人が誰かは知らないけどその人の事を支持する。

Comment by lesslucid 67 ポイント

↑まあね。これを「完璧に」成し遂げることは不可能だし。

でもコメント欄じゃ今まで読んだことのない興味深そうな本を沢山お勧めしてくれてる。